Ilustrasi by Shutterstock

Tempo hari kita sudah mendiskusikan tema bahasan dalam cerita fiksi. Agar cerita fiksi—whether it’s film, sinetron, cerpen, atau novel—bisa meyakinkan pas dinikmati, tema bahasan harus detail dalam pemaparannya. Dan agar tampak detail, paparan tema apa pun harus seakurat mungkin dengan wujud asli serta teknis dan proseduralnya di dunia nyata.

Saat menampilkan dunia kepolisian, hadirkan sedekat mungkin dengan kenyataan dalam detail. Jangan hanya menyebut “kantor polisi”, tapi apakah itu polsek, polres, polrestabes, polda, atau mabes. Dan saat berlatar Indonesia pasca-1998, jangan ada lagi tokoh polisi berpangkat kapten atau letnan. Ntar kelihatan kalau nggak pernah baca berita.

Kuncinya simpel, tiru saja segala yang ada di dunia nyata soal kepolisian, militer, jurnalistik, olah raga, perdukunan, kedokteran, anything—beserta rincian istilah masing-masing. Masalah muncul saat kita menuliskan cerita dengan genre yang tidak realis, seperti fantasi, horor, atau fiksi ilmiah. Detal tema bahasannya harus ambil dari mana wong semuanya tak ada satu pun yang eksis di dunia nyata?

Soal komponen mesin dan kabin-kabin kapal antarbintang buat angkutan dari Bumi ke Alpha Centauri, ambil dari mana? Soal tata krama pergaulan antara makhluk cebol dan makhluk peri setengah dewa, harus wawancara ke siapa? Soal mana lebih kuat antara pocong dan kuntilanak, harus riset dan bikin perbandingan benchmarking dengan cara apa?

Untuk keperluan itu, penulis fiksi memerlukan apa yang disebut Artificial Law, alias Hukum Buatan. Di sini, penulis mencipta hukum, alam dunia, dan aturan-aturan sendiri yang menaungi keseluruhan semesta logika cerita bersangkutan. Selanjutnya, dalam penulisannya, ia hanya perlu mematuhi seluruh hukum yang ia ciptakan sendiri.

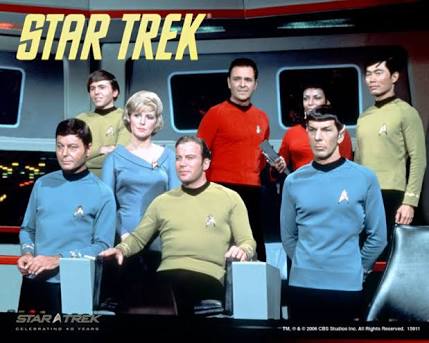

Salah satu contoh Artificial Law paling jenius yang pernah kulihat ada di rangkaian serial Star Trek. Di situ, makhluk planet dari tlatah mana pun selalu digambarkan berpostur badan mirip manusia. Hanya variasi kecilnya saja yang beda. Misal warna kulit, bentuk wajah, model rambut, maupun gaya pakaian dan dandanan.

Semua terjadi tentu saja karena keterbatasan bujet dan pencapaian teknologi sinematek. Kala itu (Star Trek: The Original Series tayang 1966-69) belum ada efek spesial dan animasi komputer secanggih zaman sekarang. Maka para penonton kritis pun lantas galau. Makhluk Bumi saja bermacam-macam dari segi bentuk dan ukuran, masa makhluk antarplanet bentuknya sama semua?

Penjelasan “ilmiah” untuk fenomena itu kemudian muncul di serial kedua franchise Star Trek, yaitu Star Trek: The Next Generation yang tayang tahun 1987-1994. Di situ dijelaskan tentang adanya satu leluhur tunggal yang menurunkan semua makhluk ras humanoid, salah satunya adalah yang ada di planet Bumi, yaitu kita. Karena berasal dari leluhur yang sama, tak heran bentuknya juga mirip.

Ini sudah pasti karangan—hasil imajinasi, tapi sudah cukup menjelaskan keresahan yang tadi. Baru sesudah itu, di berbagai serial fiksi ilmiah lain, muncul ras-ras planet lain dengan tipe dan wujud yang sama sekali beda, terutama setelah teknologi animasi memungkinkannya. Ada yang mirip serangga, ada yang hanya berwujud gas, dan Duta Besar Kosh dari bangsa Vorlon di serial Babylon 5 malah tak ketahuan bagaimana wujud persisnya.

Adanya persyaratan untuk membuat Artificial Law menjadikan genre fantasi dan sci-fi punya tingkat kesulitan lebih tinggi daripada genre drama, romance, melodrama, komedi romantis, dan bahkan kriminal serta thriller politik sekalipun. Pada cerita-cerita realis, payung hukumnya sudah ada, dan tinggal diambil lewat riset. Sedang pada genre fantasi dan sci-fi, “payung hukum” sebab-akibat itu harus diciptakan dulu sebelum cerita mulai ditulis.

Dan itu harus total dikerjakan dulu, agar nanti saat nulis tidak bolak-balik antara melanjutkan cerita dengan menambah serta menambal bolong-bolong keseluruhan hukum yang berlaku. Bayangkan proses kreatif JRR Tolkien saat menulis serial The Lord of the Rings. Ketika tulisannya sampai pada bagian Frodo cs. tiba di Rivendell dan bertemu makhluk Elf, ia harus balik lagi ke catatan latar belakang untuk menambahkan deskripsi soal Elf, situasi alam Rivendell, plus rute perjalanan dari kampung Hobbit ke sana.

Akan lebih praktis apabila seluruh catatan soal klasifikasi makhluk-makhluk fantasi, deskripsinya, bahasanya, custom-nya (budaya dan adat istiadatnya), keadaan alam dan iklim tiap tempat di Middle Earth, dan bahkan peta Middle Earth, semua selesai digarap sebelum cerita masuk Bab 1 atau Prolog. Nanti baru saat menulis dan tiba di titik-titik penting, semua tinggal dikonsultasikan ke catatan.

Dan yang sulit dari cerita nonrealis adalah bahwa semua hukum sebab-akibat, tema pembahasan, dan deskripsi segala sesuatu, mayoritas harus kita cipta sendiri. Tolkien bahkan sampai segitunya membuat peta rinci kawasan Middle Earth dan bahasa-bahasa semua suku dan kaum di sana.

Semua bahasa warga Middle Earth itu jelas adalah fiktif—murni rekaan dia sendiri—namun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena masing-masing memiliki sistem pelafalan dan grammar yang saintifik. Bisa sungguhan dipraktikkan (kalau mau). Tak aneh karena dia adalah seorang guru besar linguistik. Bahasa fiktif yang ilmiah juga ada di serial A Game of Thrones karangan George RR Martin.

Dengan Hukum Buatan, kita akan dapat memaparkan tema pembahasan sedetail dan semeyakinkan sebagaimana yang kita lakukan di cerita-cerita realis. Fungsi kedua adalah untuk menentukan sistem logika berpikir yang berlaku berdasarkan kaidah hukum sebab-akibat fiktif yang kita ciptakan sendiri.

Dalam Artificial Law yang menaungi seluruh semesta khayalan di franchise Star Trek dikatakan terdapat wahana teknologi asing yang bisa membuat perjalanan ratusan tahun cahaya bisa ditempuh dalam waktu singkat. Saat wahana itu rusak, kapal bintang USS Voyager harus terbang “manual” dan baru bisa tiba di Bumi dalam 76 tahun. Itu menjadi premis serial Star Trek: Voyager yang mengudara tahun 1995-2001.

Hukum Buatan yang kita kerjakan sebelum mulai menulis cerita nonrealis mengatur pula fungsi ini. Jadi hanya karena genrenya khayal, tak lantas kita sebagai penulis bebas merdeka untuk membolak-balik logika tanpa ukuran dan standar. Setelah lulus di mapel logika pada cerita realis, tingkat berikut yang lebih tinggi adalah logika cerita nonrealis.

Beberapa waktu lalu aku pernah terlibat diskusi dengan seorang teman novelis saat aku menulis tentang perlunya logika dalam cerita fiksi. Ia mengungkap, Franz Kafka atau Haruki Murakami sering menulis cerita yang tak logis, tapi tetap oke. Saat aku membaca sinopsis novel kedua pujangga itu, baru ketahuan bahwa karya mereka bukannya tak logis, melainkan tak realis. Dunia latar di 1Q84-nya Murakami adalah sebuah kenyataan alternatif (alternative reality) di Tokyo yang dialami tokoh utamanya, Aomame.

Sekali lagi, ada beda jelas antara nonrealis dangan illogical. Aku belum baca karya Murakami itu, tapi aku yakin ia telah membangun Artificial Law yang kuat di dalamnya, dan semua konsep di situ sudah sesuai dan logis dengan hukum buatan yang ia create sendiri. Maka meski alam ceritanya tidak realistis, konstruksi ceritanya akan menjadi sangat logis. Kita bicara tentang semesta logika. Beda genre cerita, beda juga sistem pemahaman logikanya.

Dalam jenis cerita nonrealis, kekuatan konsep menentukan segalanya. Selain itu, konsep-konsep tersebut juga harus orisinal. Middle Earth, sekolah sihir, portal ke Narnia lewat lemari pakaian, masyarakat yang dibagi dalam lima faksi (Abnegation, Amity, Candor, Dauntless, dan Erudite)—semua adalah barang baru yang belum pernah ada.

Saat hendak menulis cerita fiksi nonrealis, kita harus yakin konsep kita baru dan orisinal. Akan jadi lucu kalau kita nulis kisah fantasi namun dengan meminjam mitologi yang sudah pernah dipakai cerita lain (ada peri, centaur, orc, yang sudah dipakai di The Lord of the Rings dan The Chronicles of Narnia, misalnya, atau konflik serigala vs vampir yang sudah digunakan di Twilight).

Memang tak mudah menyusun sebuah kisah fantasi, horor, atau fiksi ilmiah. PR-nya (yaitu menyusun Hukum Buatan dan memastikan orisinalitas) bisa saja jauh lebih memeras otak dan menyita energi ketimbang penulisan ceritanya sendiri. Namun sulit bukan berarti tak mungkin. Yang terpenting, ada kemauan untuk peras otak menempuh jalan susah.

Jangan apa-apa maunya serba cepat dan mudah. Nulis sebulan, langsung terbit dan best-seller. Ini kerja kesenian, bukan menggoreng ayam tepung atau burger...

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI