“Kenapa kamu mengingkari kepercayaanku Mas? Kenapa?” seru perempuan muda itu sambil sesunggukan.

Pria muda yang mengenakan topi baret itu hanya bisa menatap, terkadang justru matanya tertunduk. Sementara tangan mereka berdua masih saling menggenggam.

“Sekarang kamu sudah jadi tentara, gagah. Berani mati membela negara. Tapi kenyataannya? Tidak berani mati membela janjimu sendiri, Mas,” lanjut Suryati, nama perempuan itu.

Sebenarnya kalimat-kalimat dalam film pendek berjudul “Izinkan Saya Menikahinya” itu diucapkan dalam bahasa Jawa ngapak. Meski demikian, justru penggunaan bahasa lokal pada film pendek karya anak-anak SMA Rembang Purbalingga ini menjadi kekuatan tersendiri di samping cerita yang diangkatnya.

Selama sepuluh menit ketika film ini diputar di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (20/1/2016) malam, penonton seolah diajak tak berkedip menanti setiap kejutan yang disuguhkan. Logat ngapak Suryono ketika mengucap “Inyong sayang” misalnya, mampu memancing tawa penonton. Begini toh rasanya mendengar bahasa Jawa ngapak ketika digunakan dalam percakapan romantis. Terdengar unik dan menjadi sebuah pengalaman tak biasa bagi penonton yang berasal dari berbagai daerah.

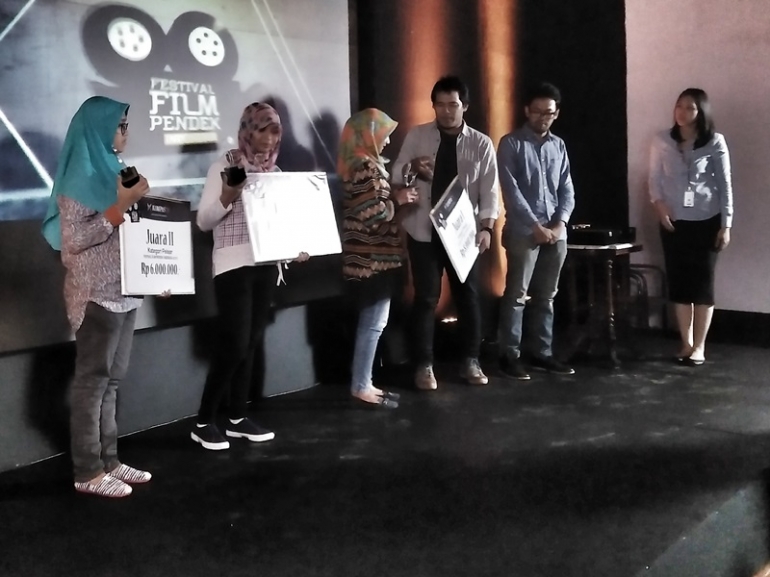

Meminjam pernyataan dari Ifa Isfansyah, salah satu juri pada perhelatan final Festival Film Pendek Indonesia (FFPI) 2016 yang diselenggarakan Kompas TV ini, bahwa pada akhirnya para juri tidak terlalu berpatokan pada unsur teknikal semata, melainkan mereka merasakan bahwa sebuah film menjadi bagus ketika unsur-unsur di dalamnya saling mengisi secara pas dan tepat dengan gagasannya. Maka ketika di penghujung acara, film “Izinkan Saya Menikahinya” diumumkan sebagai juara pertama pada kategori pelajar, tak terbantahkan lagi bahwa hal itu layak dan wajar jika seisi gedung pada malam itu bertepuk tangan panjang sebagai tanda apresiasi.

Sebuah kisah cinta memang selalu menarik ketika diangkat dalam media film. Demikian halnya dengan “Izinkan Saya Menikahinya”. Namun siapa sangka, karya kreatif pelajar SMA ini justru sempat berjibaku dengan kontroversi dalam perjalanannya. Tak lain adalah konten dari cerita film ini sendiri yang sangat berani menyerempet isu 65.

Suryono, sang tentara yang menjadi tokoh utama, harus menerima kenyataan bahwa impiannya untuk menikahi Suryati terganjal oleh izin atasannya. Alasannya adalah kakek Suryati disinyalir adalah bekas tahanan politik yang pernah terlibat dengan organisasi terlarang PKI.

Dijelaskan oleh Iskandar, salah seorang perwakilan dari tim produksi film tersebut, bahwa karya mereka sebenarnya adalah hasil kegiatan ekstra kurikuler di SMA Rembang Purbalingga. Semula berbentuk dokumenter dan kemudian dibuat versi fiksi seperti sekarang. Tetapi justru pihak sekolah tidak berani mendukung kegiatan mereka karena takut dengan konten yang sensitif. Bahkan tim produksi yang awalnya bernama “Pak Dirman Film” akhirnya berubah menjadi “Gerilya Pak Dirman Film” gara-gara hal tersebut.

Dikaitkan dengan tema utama FFPI 2016, yakni humanisme, film “Izinkan Saya Menikahinya” memang menyuguhkan realita kemanusiaan yang tak terelakkan meski dibungkus dalam balutan fiksi. Menjadi sedap dan menarik ketika dituturkan oleh para pelajar dari daerah seperti Purbalingga.

Pada kategori mahasiswa, film pendek berjudul “I Love Me” karya mahasiswa Intitut Kesenian Jakarta berhasil menggondol predikat terbaik disusul film animasi unik berjudul “Different” karya sineas muda Universitas Bina Nusantara sebagai juara kedua. Film pendek berjudul “Mereguk Asa di Teluk Jakarta” karya anak-anak Universitas Negeri Jakarta berhasil mendapat peringkat ketiga menyisihkan dua karya lainnya di lima besar yakni “Omah” dari Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta dan “Di Ujung Jari” karya dari mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

Kesepuluh finalis tersebut menjadi terbaik di antara karya-karya luar biasa yang berjumlah 276 yang masuk mendaftarkan diri pada FFPI 2016. Karya-karya para anak muda ini tentu menjadi pertanda positif bahwa negeri ini tidak akan kekurangan sineas-sineas handal yang memiliki kepekaan dengan permasalahan di sekitarnya.

Realita dalam humanisme, nyatanya bukan melulu tentang fakta negatif dan pesimisme. Anak-anak muda itu ternyata memiliki semangat untuk menyampaikan pesan bahwa selalu ada harapan baik di balik sebuah peristiwa.

Film “Terminal” misalnya, mengangkat cerita berlatar tempat di sebuah terminal bus Mandalika, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kisahnya sangat sederhana, yakni menggambarkan seorang pria calon penumpang bus yang terburu-buru hendak naik ke dalam bus tapi tidak sadar bahwa tas yang semula dibawanya tertinggal di sebuah bangku.

Dua orang anak terminal yang melihat kejadian tersebut digambarkan saling berebut tas itu. Anak pertama bermaksud mengembalikan kepada si pemilik, sedangkan anak kedua berniat sebaliknya, ia sepertinya ingin memiliki tas tersebut. Maka adegan pun menjadi seru ketika kedua anak tersebut saling berkejaran.

Kisah menjadi happy ending tatkala si anak pertama berhasil mengembalikan kepada empunya tas. Pria pemilik tas itu mengucapkan terima kasih seraya mengulurkan sebungkus roti tetapi si anak berusaha menolak meski akhirnya diterima juga. Hebatnya lagi, ia kemudian terlihat membagi dua roti itu dengan rivalnya tadi. Sebuah kisah dengan pesan yang sangat jelas, bahwa masih ada secercah kebaikan meskipun hal itu terjadi di sebuah terminal bus yang identik dengan kesan negatif.

Beberapa finalis lainnya juga cukup mengagumkan karena fasih bercerita lewat bentuk dokumenter, misalnya saja “Mereguk Asa di Teluk Jakarta”, “Mata Hati Djoyokardi” dan juga “Kihung (Jalan Menikung)”. Karya-karya tersebut secara kualitas layak sejajar dengan karya jurnalistik media televisi mainstream, dan mereka sebenarnya unggul dalam hal menjangkau tema, lokasi dan narasumber yang jarang atau malah belum pernah terpublikasikan.

Berapa banyak masyarakat Indonesia yang sadar dan tahu betul tentang fakta bahwa di Jakarta ternyata dihuni pula oleh manusia perahu? Ya, film “Mereguk Asa di Teluk Jakarta” membeberkan realita tersebut meski sebenarnya manusia perahu pada film itu yang notabene nelayan di perairan utara Jakarta tersebut bukanlah penduduk resmi Jakarta. Namun, semestinya ketika kita bicara dalam koridor humanisme atau kemanusiaan, tak harus ada sekat-sekat wilayah atau administratif sehingga mengaburkan realita bahwa mereka, termasuk manusia yang hidup di atas perahu, adalah manusia yang tak pantas bernasib timpang dibanding yang lainnya.

Bahkan seperti diungkapkan oleh Rosiana Silalahi, pemimpin redaksi Kompas TV saat membuka perhelatan final FFPI 2016, bahwa dirinya merasa “iri” dengan generasi saat ini karena di masanya dulu tidak banyak anak SMA atau mahasiswa yang punya kesempatan membuat film pendek.

Ungkapan tersebut bisa bermakna bahwa saat ini lebih banyak kesempatan dan kemudahan bagi siapapun, termasuk pelajar untuk berkarya termasuk membuat film pendek. Maka tak mengherankan jika kelak akan banyak bermunculan sineas-sineas muda yang membawa nama Indonesia di kancah internasional.

“Film adalah cerminan masyarakat, produk bangsa, bagaimana bangsa dikenal adalah melalui film,” tutur perempuan yang akrab dipanggil dengan Rosi tersebut.

Sebuah kalimat yang semestinya menjadi pelecut bagi anak-anak muda untuk terus mengasah diri membuat karya-karya film yang terbaik. Terus terang, generasi pendahulu mereka pantas iri dengan segala bakat dan kemampuan mereka menghasilkan karya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H