Charlotte Mason lahir di Inggris pada 1842 dari seorang ayah lanjut usia dan ibu yang sakit-sakitan. Menjadi yatim piatu di usia enam belas tahun, Charlotte muda masuk ke sekolah keguruan. Setelah lulus, dia menjadi kepala sekolah taman kanak-kanak di suatu desa.

Meskipun fisiknya lemah, Charlotte adalah pekerja keras. Performanya cemerlang. Dia gemar membaca, merenung, dan menulis. Karya-karya para filsuf, ilmuwan, dan pemikir pendidikan dilahapnya dengan antusias. Pada usia 22 tahun, dia sudah merintis pendirian sekolah lanjutan atas bagi remaja putri.

Seumur hidup, Charlotte melajang--keputusan umum di kalangan perempuan akademisi masa itu. Namun, sepak terjang di dunia pendidikan serta ketajaman benaknya membuat para orang tua terkagum saat dia memberi kuliah tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Materi kuliahnya lantas dibukukan dalam Home Education (1886).

Tahun 1891 Charlotte pindah ke Ambleside dan mendirikan sekolah gurunya sendiri, House of Education. Di sebelahnya, didirikan pula Parents' Union School, sekolah gratis tempat para calon guru didikan Charlotte bisa praktik mengajar. Metode pendidikannya sangat ramah anak: jam belajar singkat, tanpa drill atau hafalan garing, mata pelajaran bervariasi, tidak ada PR, tidak ada sistem rangking, banyak kegiatan hands on serta apresiasi seni dan budaya, serta jadwal teratur menjelajah alam dan bermain bebas.*

Anak-anak terlahir sebagai pribadi utuh---mereka bukan lembaran kosong atau embrio yang baru berpotensi menjadi pribadi utuh. Mereka adalah pribadi utuh. -- Charlotte Mason

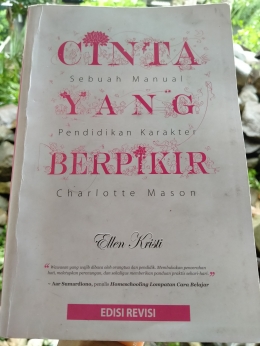

Ellen Kristi merangkum prinsip Charlotte Mason (CM) ke dalam tiga bab, yaitu filosofi, kurikulum dan komparasi CM dengan metode lain. Satu yang menarik adalah tentang Living Books di bab kurikulum.

Anak-anak perlu mendapat pustaka yang inspiratif. Buku yang terbaik bagi anak berarti tidak kurang dari "terbagus". Di dalam living books ada berlimpah ide berharga yang menggerakkan anak untuk mengingat, merenungkan atau memvisualisasikannya. Ide-idenya menggugah, membangun kepribadian anak secara positif, dituturkan dalam bahasa yang indah dan biasanya naratif. Kebalikan dari living books adalah karya picisan (bermutu rendah). Jangan biarkan anak-anak kita hanya melahap karya picisan.

Menjadi masalah saat orang tua di Indonesia sendiri malas membaca. Jangan berharap anak bertambah kapasitas karena mereka mewarisi kemalasan orang tua. Wajar jika bangsa kita mendapat peringkat terrendah dalam literasi. Sudah begitu, didukung fakta bahwa orang Indonesia gemar memproduksi dan menyebarkan berita bohong.

Sistem pendidikan di negara kita masih terbilang payah. Bukan karena disandingkan dengan negara semaju Jepang, Finlandia atau bahkan negara tetangga---Singapura. Melainkan karena, pada faktanya, sistem yang berlaku demikian kaku dan sempit, tak mampu mengakomodir semua jenis kecerdasan anak. Kabar baiknya, Indonesia tak sendiri. Dunia wajib berterima kasih pada anak yang di'bodoh'kan oleh sistem pendidikan formal, yang olehnya semua manusia di bumi menikmati terang di malam hari akibat teknologi bohlam.

Menjadi orang tua itu susah. Kalau sekedar punya anak perkara gampang. Apakah orang dewasa siap memiliki anak? Jika masih menyimpan akar pahit, trauma dan dendam di masa kecil, emosinya mudah meledak-ledak, dan berkata kasar, jika masih mengalami gangguan mental; pikirkan lagi apakah orang tersebut mampu membesarkan anak dengan pengertian dan dukungan emosional yang cukup?

Pasangan suami istri harus menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengemban "profesi terpenting di dunia", pesan Charlotte, yaitu menjadi orang tua. Tidak perlu menunggu sampai sempurna juga. Poinnya, menjadi orang tua jangan mengandalkan impuls alamiah. Dibutuhkan lebih dari dorongan cinta yang emosional, melainkan kemampuan berpikir untuk menunaikan tugas ini.

Ada banyak metode yang bisa diterapkan untuk mendidikan anak-anak dengan cara merdeka. Terlalu picik jika kita menghakimi anak "sukses" atau "gagal" hanya dari daftar angka pada rapor---senjata utama pendidikan formal untuk mengelompokkan siswa menurut kepintarannya. Salah satu metode yang Charlote usulkan, yang disetujui oleh Ellen adalah homeschooling.

John Holt (seorang guru di Amerika era 1970-an) meyakini bahwa pendidikan ideal yang ia harapkan tidak akan pernah tercapai lewat sistem pendidikan formal. Dia memakai istillah unschooling, mengeluarkan anak dari sekolah (padanan kata dari homeschooling).

Melalui metode ini, anak belajar apa yang mereka mau, ketika dia mau, dengan cara yang dia mau, di tempat yang dia mau dan untuk alasan-alasan yang dia mau. Kendali pembelajaran sepenuhnya ada pada anak. Bantuan dari orang dewasa hanya diberikan saat ia menghendakinya. Wah, barangkali ini yang namanya merdeka belajar. Bayangkan, apa jadinya jika metode ini diterapkan di Indonesia, sedangkan anak-anak kita sudah di-setting untuk didikte.

Unschooling merupakan gaya hidup. Dua orang anak sama-sama berusia 15, sama-sama duduk di balik meja mengerjakan soal-soal geometri, menggunakan bahan-bahan yang persis sama (kertas, pensil, penggaris, dan jangka). Buku teksnya pun sama. Abi merupakan siswa sekolah formal, Beni unschooler. Sekilas tak akan nampak perbedaannya. Namun, perlu ditengok keseharian masing-masing dan alasan mengapa mereka duduk berhadapan dengan soal-soal geometri.

Geometri adalah salah satu pelajaran di sekolah Abi. Soal-soal tersebut mirip PR yang diberikan guru geometrinya. Abi sebetulnya suka geometri, namun dia tak bisa lama-lama berkutat dengan konsep sudut dan segitiga. Masih banyak daftar PR yang harus diladeninya, lagipula besok akan ada ulangan Bahasa Inggris.

Sementara itu, Beni si unschooler, dia sama sekali tak pernah mengecap sekolah formal. Pada musim semi yang lalu, dia membantu orangtuanya membuat wadah-wadah bibit bagi kebun sayur mereka. Dia memperhatikan ayahnya sibuk mengukur garis diagonal wadah-wadah itu untuk memastikan bahwa bentuknya segi empat sama sisi.

Beni tertarik dan menanyakan banyak hal tentang sudut dan bentuk-bentuk geometris sementara mereka bekerja. Atas dorongan rasa tertariknya, Beni pergi ke perpustakaan dan toko buku untuk membaca lebih banyak tentang geometri, dan lalu memutuskan untuk belajar lebih dalam dari buku teks. Saat merasa sudah paham, dia langsung melaju ke bab berikutnya.

Dari buku tersebut Beni mengenal istilah Euclid dan non-Euclid, lalu menanyakan hal itu kepada ayahnya. Rupanya pengetahuan ayahnya terbatas, namun ia berjanji akan mencarikan orang lain, temannya yang ahli matematika, untuk menjelaskan kepada Beni tentang materi tersebut. here

Sampai di sini anda paham perbedaanya? Hasrat dalam belajar. Yang satu dipaksa mengerjakan, dibebani PR; sedangan yang lainnya berdasarkan pengalaman langsung, lalu mencari tahu secara mandiri. Saya khawatir bahwa teori yang diajarkan di sekolah formal terpisah dari kehidupan nyata anak-anak, terkurung dalam tembok sistem pendidikan.

Itulah mengapa, jalur informal bisa menjadi alternatif pendidikan anak. Bandingkan: Suatu sekolah di belahan dunia lain mengizinkan petani mengajar di dalam kelas. Murid-murid jadi tahu, bagaimana proses padi ditanam, dirawat hingga menghasilkan beras yang akan diolah menjadi nasi yang mereka makan. Bagi saya, itulah satu dobrakan kecil menembus keterpisahan teori dari kehidupan nyata (Totto-chan: Gadis Cilik di Jendela).

Keluarga, dalam hal ini orang tua, harusnya menjadi pihak pertama sebagai fasilitator belajar anak. Sayang sekali tidak banyak yang mendapat pengalaman seperti Beni, termasuk saya.

Pernah dalam kegiatan renovasi rumah, saya membantu bapak mengambil batu bata, mengaduk pasir dan semen atau memegang selang air untuk mendapat permukaan yang rata. Bukannya mengajari saya teori pertukangan, bapak justru menuduh saya tidak becus saat melakukan satu-dua kesalahan kecil. Salah mengambilkan barang, misalnya. Atau tidak teliti saat memegang selang ukur.

Padahal dari selang ukur, seharusnya saya belajar bahwa 1) Zat cair bisa menyesuaikan bentuk wadahnya, 2) Posisi air pada dua ujung selang transparan menampilkan ketinggian yang sama. Ilmu yang saya dapat dari sekolah terpisah dari keseharian saya. Orang tua saya termasuk kelompok manusia yang percaya bahwa satu-satunya lembaga belajar bagi anak adalah sekolah. Meski begitu, saya tak ada alasan menyalahkan mereka.

Filosofi berasal dari kata Yunani philea (cinta) dan sophia (kebijaksanaan). Seperti anak kecil, para filsuf memiliki rasa takjub dan heran yang meluap-luap tentang alam semesta, manusia dan tentang apa saja di sekitarnya. Seseorang dengan semangat filosofis akan tekun merenungkan urusan-urusan mendasar dalam kehidupan. Pemikirannya mandiri. Tak perlu meraih jenjang doktoral untuk berpikir filosofis, karena anak-anak hadir di dunia sebagai filsuf. Takkan habis daftar pertanyaan mereka lontarkan secara kritis, kreatif, mendobrak batas-batas normatif orang dewasa. Itulah sebabnya mereka memerlukan pendidik yang juga filosofis.

Mengemban peran sebagai filsuf memang menantang, namun tidak sesulit kedengarannya (berdasar buku ini). Ciri seorang filsuf adalah selalu menjadi pembelajar. Jadi, dalam kesungguhan belajar menjadi orang tua---dan guru---yang lebih bijaksana kita bisa memiliki cinta yang berpikir.

Penutup dari saya. Tidak masalah apakah anak kita akan dititipkan di sekolah formal atau informal. Tidak perlu juga mendebatkan mana yang lebih baik, homeschooling atau sekolah formal. Yang paling penting adalah orang tua mengerti sepenuhnya, gaya belajar seperti apa yang dibutuhkan anaknya.

Mari mencintai dengan berpikir.

Referensi:

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H