Menurut High Level Threat Panel dari The United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR), kerusakan lingkungan merupakan salah satu dari sepuluh ancaman terbesar dan terbahaya yang sedang seluruh dunia hadapi. Pemerintah Indonesia pun menanggapi peringatan ancaman tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, definisi kerusakan lingkungan menurut Prof. Dr. RTM. Sutamihardja adalah ketika terjadi penambahan bermacam-macam zat atau bahan berbahaya sebagai hasil dari peristiwa alam atau aktivitas manusia yang memberikan pengaruh buruk terhadap kondisi lingkungan tersebut (1). Dengan kata lain, kerusakan lingkungan merupakan penurunan mutu lingkungan yang disebabkan oleh proses alami atau ulah manusia yang mencemari dan membahayakan kondisi lingkungan tersebut sehingga tidak lagi berfungsi untuk mendukung kelestarian hidup keanekaragaman hayati serta memenuhi tujuan dan kebutuhan sosial manusia sebagaimana mestinya.

Pada umumnya, penyebab utama dari kerusakan lingkungan adalah kegiatan manusia, terutama ledakan populasi yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan sekitar dilakukan secara berlebihan atau pencemaran lingkungan yang menyebabkan ketidakseimbangan komponen biotik dan abiotik di dalam lingkungan tersebut.

Secara khusus, pencemaran lingkungan oleh sejumlah polutan (zat atau bahan) berbahaya yang banyak berasal dari sumber industrial dan automotif berdampak pada penurunan kualitas dan kerusakan komponen utama lingkungan seperti tanah, air, dan udara di sekitar.

Salah satu contoh kasus pencemaran tanah yang mengakibatkan kerusakan tanah di Indonesia adalah kegiatan pembuangan dan penimbunan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur oleh pabrik pengolahan limbah B3 PT. Green Environmental Indonesia (GEI) di Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi dan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis.

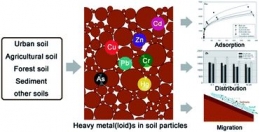

Dari pengamatan sampel tanah yang diambil dari daerah sekitar kedua perusahaan tersebut, ditemukan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologi yang menandakan bahwa tanah di daerah tersebut telah rusak, sebab warna dan tekstur tanah yang semulanya berwarna coklat gelap serta bertekstur halus berubah menjadi warna hitam, kering, dan bergumpalan serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selain itu, ditemukan juga kandungan logam berat seperti boron (B), kadmium (Cd), kromium (Cr), tembaga (Cu), dan timbal (Pb) serta kandungan bahan organik dan anorganik seperti fly ash dan bottom ash (FABA), yaitu debu atau pasir abu halus yang merupakan produk sisa dari pembakaran bata bara berserta bekas-bekas plastik kemasan popok bayi dan bahan baku popok yang belum hancur di dalam sampel tanah tersebut.

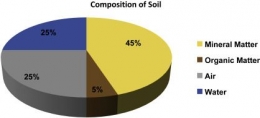

Menurut Teknik Sipil FTUB, kandungan tanah terdiri atas 50% benda padat (45% bahan-bahan mineral dan 5% bahan organik), 25% air, serta 25% udara. Apabila jumlah komposisi tanah tidak seimbang, maka kualitas dan produktivitas tanah akan semakin menurun hingga pada akhirnya terjadi kerusakan tanah (2). Pencemaran tanah oleh penimbunan limbah B3 di Desa Mojojajar dan Desa Lakardowo di Kabupaten Mojokerto pun mengganggu keseimbangan kandungan tanah di daerah tersebut sebab polutan hasil kegiatan manusia bersifat tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga tidak dapat menyatu dengan tanah melainkan menguap, tersapu oleh air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah lalu terendap sebagai zat kimia beracun, terutama sebagai logam berat di dalam tanah (3). Jika cukup banyak zat kimia beracun sudah terakumulasi untuk cukup lama di dalam tanah, maka akan terdapat beberapa perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi pada tanah tersebut seperti perubahan warna, tekstur, dan bau; penurunan kadar air dan kenaikan tingkat pH; serta penurunan jumlah mikroorganisme dan kandungan materi organik dalam tanah (4), sama seperti ciri-ciri yang ditemukan pada sampel tanah dari Kabupaten Mojokerto yang terkontaminasi limbah B3.

Sebenarnya, dengan memanfaatkan kondisi geografis di Kabupaten dan Kota Mojokerto, mayoritas tanah dan lahan, terutama yang berada di wilayah pedesaan seperti Desa Mojojajar dan Desa Lakardowo digunakan warga sekitar sebagai wilayah permukiman (44.14%) dan lahan pertanian (41,76%). Pada tahun 2017, BPN Kota Mojokerto menyediakan data yang menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan mayoritas jenis tanah yang ditemukan di pedesaan Kabupaten Mojokerto adalah tanah aluvial (62,74%) dan tanah grumusol (37.26%), yaitu tanah yang terdiri dari endapan tanah liat yang tercampur dengan pasir halus dan berwarna hitam kelabu yang memiliki daya penahanan air relatif tinggi serta banyak mengandung unsur hara yang merupakan nutrisi yang baik dan sangat diperlukan bagi pertumbuhan tanaman.

Efektivitas tanah di Mojokerto juga mencakup kedalaman 90 cm lebih sehingga menjadi lahan yang sangat mendukung pertumbuhan perakaran tanaman sebab memiliki kemampuan meresap air dengan cepat. Selain itu, iklim di Mojokerto yang dicirikan dengan adanya musim hujan dan kemarau serta curah hujan rata-rata 10,58 mm juga mempengaruhi intensitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan dengan baik sehingga mendukung kegiatan dan pola pertanian masyarakat sekitar.

Sebagai sarana irigasi pertanian, para petani menggunakan air tanah dari sumur gali yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan air permukaan Kali Brantas, Kali Brangkal, dan Kali Sadar yang cenderung pendek, hanya 2-3 km panjangnya dan alirannya cenderung terlalu lambat atau bahkan terhenti selama musim kemarau (5). Kemudian, warga sekitar juga menggunakan air tanah sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, memasak, dan meminum. Akan tetapi, dengan terjadinya kerusakan tanah akibat pencemaran logam berat oleh kegiatan pembuangan dan penimbunan limbah B3 di wilayah pedesaan Mojokerto, produktivitas tanah sebagai lahan pertanian semakin berkurang dan pemanfaatan air tanah sebagai sarana irigasi dan sumber air bagi kebutuhan rumah tangga pun harus dihentikan agar tidak mengancam kesehatan warga. Akibatnya, warga desa tidak mempunyai sumber air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi ataupun sumber tumbuhan pangan hasil pertanian desa yang aman untuk dimakan. Oleh karena itu, para petani desa pun kehilangan sumber mata pencaharian dan pendapatan mereka.

Pada tanggal 1 Mei 1998, The World Resources Institute (WRI), United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan terkait erat dengan kesehatan manusia. Kontaminasi logam berat seperti boron (B), kadmium (Cd), kromium (Cr), tembaga (Cu), raksa (Hg), besi (Fe), magnesium (Mg), nikel (Ni), timbal (Pb), dan seng (Zn) menghasilkan efek yang berbahaya bagi mikroorganisme tanah sebab beragam jenis logam berat tersebut tidak dapat melalui proses degradasi seperti polutan organik yang teroksidasi menjadi karbon (IV) oksida oleh aktivitas mikroorganisme tanah pada umumnya. Oleh karena sifat logam berat yang tidak dapat didegradasi maupun dihancurkan, maka konsentrasi logam berat yang terakumulasi di dalam tanah mampu bertahan untuk waktu yang lama dan kadarnya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu sehingga struktur fisik, tingkat salinitas (kadar air), dan tingkat pH pada tanah pun mengalami perubahan yang merugikan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah tersebut (6).

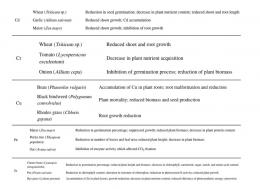

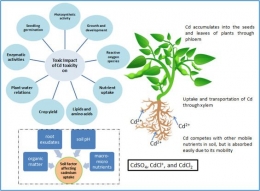

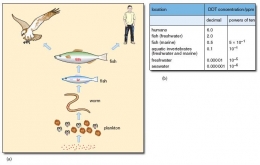

Akumulasi konsentrasi logam berat di dalam tanah dapat menurunkan tingkat produktivitas tanah hingga 50 - 60% (menurunkan jumlah dan keanekaragaman mikroorganisme tanah, mengubah struktur komunitas mikroorganisme tanah, dan menghambat aktivitas mikroba rhizosfer) sehingga zat logam berat mudah terjerap pada sistem akar dan jaringan tumbuhan kemudian proses penyerapan nutrien dari dalam tanah pun terganggu (7; 8; 9). Bila tanaman yang mengikat logam tersebut merupakan tumbuhan pangan, maka tumbuhan tersebut dapat mengalami perubahan struktur dan susunan genetika yang kemudian mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup berdasarkan tingkat keberhasilan reproduksi (10). Kemudian, kontaminasi logam berat juga mempengaruhi morfologi dan fisiologi (proses pertumbuhan dan proses metabolisme) tumbuhan melalui gangguan fungsi, denaturasi protein, dan kerusakan integritas membran sel (11). Hal tersebut dibuktikan di dalam penelitian Knight dan Liao yang menunjukkan bahwa tumbuhan yang ditanamkan pada tanah yang terkontaminasi logam berat Cd mengalami proses perkembangan warna pada batang dan daun yang cenderung lebih lambat dibandingkan tumbuhan lainnya yang ditanamkan di atas tanah yang tidak terkontaminasi oleh zat kimia apapun (12; 13). Hambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan intensitas produksi ROS (Reactive Oxygen Species) ketika sistem akar tumbuhan terpapar pada konsentrasi logam berat bersifat fitotoksik yang terkandung di dalam tanah tercemar (14). Tanpa respon metabolik seluler untuk mendetoksifikasi ROS dengan segera, kelebihan produksi ROS di dalam sel tumbuhan dapat mengganggu dan mengubah fungsi sel-sel pada jaringan tumbuhan yang kemudian menghambat proses pertumbuhan serta mempengaruhi morfologi dan fisiologi tumbuhan tersebut (15). Selain mempengaruhi kesehatan tumbuhan, toksisitas dari logam berat yang terjerap pada sistem jaringan dan perakaran tumbuhan pangan juga dapat mengakibatkan bioakumulasi logam berat melalui rantai makanan tanah-tumbuhan-manusia atau tanah-tumbuhan-hewan-manusia yang kemudian menghasilkan dampak karsinogenik, mutagenik, atau reprotoksik yang sangat berbahaya terhadap hewan dan yang terutama manusia sebagai konsumen kadar akumulasi polutan logam berat tertinggi di dalam rantai makanan tersebut (16).

Akibat perubahan sifat fisik dan kimia yang dialami oleh air tanah sumur gali di Kabupaten Mojokerto, warga Desa Mojojajar dan Desa Lakardowo tidak dapat memanfaatkan air tanah tersebut sebagai sumber air yang layak dikonsumsi sebab tidak memenuhi kriteria mutu air terkait standar kesehatan. Hal tersebut dikarenakan logam berat dapat menimbulkan efek gangguan kesehatan, tergantung pada jenis serta besar dosis paparan logam berat yang terkonsumsi (20). Secara khusus, efek toksik dari logam berat mampu menghalangi kerja enzim sehingga mengganggu metabolisme tubuh; menyebabkan alergi; dan bersifat mutagenik, teratogenik, reprotoksik atau bahkan karsinogenik bagi hewan dan manusia. Selain kedua makhluk hidup tersebut, kesehatan tumbuhan pangan juga akan terdampak oleh efek toksik dari kandungan logam berat jika air tanah yang tercemar dimanfaatkan sebagai sarana irigasi lahan pertanian. Hal tersebut dikarenakan konsentrasi logam berat yang dibawa oleh arus air dapat dengan mudah terjerap ke dalam sistem jaringan dan perakaran tumbuhan pangan kemudian menghambat proses pertumbuhannya serta menyebabkan masalah kesehatan bagi konsumen tingkat lanjut akibat bioakumulasi logam berat dalam rantai makanan (11; 18). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah yang rusak di Kabupaten Mojokerto akibat kontaminasi dan akumulasi logam berat tidak lagi berfungsi secara alami untuk menopang produktivitas hewan atau tumbuhan, memelihara atau meningkatkan kualitas air, ataupun mendukung tempat tinggal dan kesehatan manusia melainkan justru mengancam kesehatan manusia dan ekosistem sekitar (21).

Salah satu contoh nyata pemanfaatan teknologi bioremediasi di Indonesia adalah pemanfaatan bakteri Pseudomonas sp. untuk mengubah senyawa berbahaya yang terkandung di dalam zat pencemar air laut Teluk Jakarta menjadi senyawa yang tidak berbahaya melalui program "Restorasi Kerang Ijo" sejak 2004. Upaya bioremediasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebab pabrik-pabrik pengawetan kayu di sekitar Marunda dan Kalibaru membuang limbah kimia hasil produksi di Teluk Jakarta sehingga air laut berubah warna menjadi merah kecoklatan kemudian terjadi pencemaran senyawa organik golongan persistent organic pollutant (POP), hidrokarbon (minyak), serta logam berat Zn dan Pb. Akibatnya, ikan, kepiting, udang, kerang ijs, dan sejumlah biota laut lainnya tidak mampu bertahan hidup di dalam lingkungan tercemar tersebut dan diperlukan suatu upaya pemanfaatan bakteri dan mikroorganisme lain yang mampu mendegradasi bahan-bahan pencemar dengan efektif dan efisien namun tetap ekonomis (23). Selain negara Indonesia, negara-negara berkembang lain yang terdapat di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang sama-sama merupakan negara agraris dan maritim serta memiliki jenis serta kualitas tanah yang relatif sama juga menggunakan langkah-langkah rehabilitasi kerusakan kimia dan biologi attua bioremediasi yang serupa (24).

DAFTAR PUSTAKA

1. Sutamihardja, RTM. Kualitas dan Pencemaran Lingkungan. Google Cendekia Articles. [Online] 1978. https://scholar.google.com/citations?user=OlEaN1UAAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DOlEaN1UAAAAJ%26citation_for_view%3DOlEaN1UAAAAJ%3AroLk4NBRz8UC%26tzom%3D-420.

2. Teknik Sipil UB . Kerusakan Tanah : Jenis, Penanggulangan dan Pencegahan. S1 Teknik Sipil UB . [Online] Februari 3, 2017. http://sipil.ub.ac.id/sarjana/kerusakan-tanah-jenis-penanggulangan-dan-pencegahan/.

3. Malau, Fadmin Prihatin. Bahaya Limbah B3 Terhadap Lingkungan. Analisa Daily . [Online] Desember 10, 2016. https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/12/11/285381/bahaya-limbah-b3-terhadap-lingkungan/.

4. NSW Department of Planning, Industry and Environment. Soil Degradation . NSW Government . [Online] Juli 25, 2019. https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-soil/soil-degradation.

5. BPN Kota Mojokerto . Sistem Informasi Pemerintah Kota Mojokerto . Mojokertokota. [Online] 2017. https://www.mojokertokota.go.id/home/kondisi_geografis.

6. Toxicity of heavy metals to microorganisms and microbial processes in agricultural soils: a review. . Giller, K. E., Witter, E. and Mcgrath, S. P. 2008, Soil Biology & Biochemistry, pp. 1389–1414.

7. Environmental constraints to nodulation and nitrogen fixation of Phaseolus vulgaris L in Tanzania II. Response to N and P fertilizers and inoculation with Rhizobium. Giller, J. 1998, African Crop Science 6, pp. 171-178.

8. Effects of heavy metal concentrations on biological activity of soil micro-organisms. Šmejkalová, M. 2003, Plant Soil and Environment, pp. 321-326.

9. PENILAIAN KUALITAS TANAH PADA BEBERAPA TIPE PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI. Suleman, Salman. 2016, E-Journal Agrotekbis, pp. 712-718.

10. he effects of heavy metal pollution on genetic diversity in zinc/cadmium hyperaccumulator Sedum alfredii populations. Deng, J. and Liao, B. 2007, Plant Soil 297, pp. 83-92.

11. Bioavailability and effects of heavy metals on soil microbial biomass survival during laboratory incubation. Leita, L. and De Nobili, M. 1995, Biological Fertiility of Soils 19, pp. 103-108.

12. Biomass carbon measurements and substrate utilization patterns of microbial populations from soils amended with cadmium, copper, or zinc. Knight, B.P. 1997, Applied Environmental Science and Microbiology, pp. 39-43.

13. Effect of heavy metals on substrate utilization pattern, biomass, and activity of microbial communities in a reclaimed mining wasteland of red soil area. Liao, M. and Xie, X.M. 2007, Ecotoxical Environment, pp. 217-223.

14. Heavy-metal-induced reactive oxygen species: phytotoxicity and physicochemical changes in plants . Shahid, Muhammad. Pakistan : PubMed, 2014, Vol. 232. 10.1007/978-3-319-06746-9_1 .

15. Heavy metals in agricultural soils: From plants to our daily life. Alves, Leticia Rodrigues. 2016, Científica 44, p. 346.

16. Effects of Heavy Metals on Soil, Plants, Human Health and Aquatic Life. Jiwan, Singh. 2011, International Journal of Research in Chemistry and Environment , pp. 15-16.

17. ANALISIS SIFAT FISIKA, KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIVITAS SAMPEL AIR SUNGAI BRIBIN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA. Rusmanto, Tri and Taftazani, Agus. 2006, Prosiding PPI – PDIPTN 2005 Puslitbang Teknologi Maju, p. 189.

18. Effect of Heavy Metals Pollution on Soil Microbial Diversity and Bermudagrass Genetic Variation. Xie, Yan. 2016, Plant Science.

19. Agriculture, United States Department of. USDA Natural Resources Conservation Service. Organic Matter in Soil. [Online] USDA, 2020. [Cited: April 22, 2021.] https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/?cid=nrcs143_023543.

20. SAKA. PENCEMARAN LOGAM BERAT DI AIR. SUMBER ANEKA KARYA ABADI . [Online] July 17, 2018. http://www.saka.co.id/news-detail/pencemaran-logam-berat-di-air.

21. Heavy Metals in Contaminated Soils: A Review of Sources, Chemistry, Risks and Best Available Strategies for Remediation. Wuana, Raymond A. 2011, International Scholarly Research Notices .

22. Pryanka, Adinda. 70 Persen Lahan Sawah di Indonesia ‘Kurang Sehat'. REPUBLIKA. [Online] Desember 4, 2018. [Cited: April 19, 2021.] https://republika.co.id/berita/pj7br7383/70-persen-lahan-sawah-di-indonesia-kurang-sehat.

23. Yetti, Elvi. TELUK JAKARTA, Inovasi Bioremediasi Laut. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. [Online] LIPI, Januari 10, 2010. [Cited: Mei 4, 2021.] http://lipi.go.id/berita/teluk-jakarta-inovasi-bioremediasi-laut/5579.

24. Kurniatmanto, Dr. S.H.,MH. TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG KERUSAKAN TANAH PERTANIAN AKIBAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI. PUSAT PERENCANAAN HUKUM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA. [Online] Februari 2005. https://bphn.go.id/data/documents/kerusakan_tanah.pdf.

25. Riski, Petrus. Buktikan Dugaan Pencemaran di Lakardowo, Sampel Tanah dari Lokasi Pabrik Pengolahan Limbah B3 Diteliti. MONGABAY. [Online] Januari 2, 2018. https://www.mongabay.co.id/2018/01/02/buktikan-dugaan-pencemaran-di-lakardowo-sampel-tanah-dari-lokasi-pabrik-pengolahan-limbah-b3-diteliti/.

26. Asnawi, A. Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]. MONGABAY. [Online] Oktober 31, 2020. https://www.mongabay.co.id/2020/10/31/nasib-warga-lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-3/.

27. Farhan, Farida. 2 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembuangan Limbah B3 di Karawang Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "2 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembuangan Limbah B3 di Karawang", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2019/12/20/20054921/2-ora. KOMPAS. [Online] KOMPAS, Desember 21, 2019. [Cited: April 29, 2021.] https://regional.kompas.com/read/2019/12/20/20054921/2-orang-jadi-tersangka-kasus-pembuangan-limbah-b3-di-karawang?page=all.

28. Riyandi, Rizma. Pembuangan Limbah B3 Liar Terjadi di Desa Tenaru Gresik . AYO SURABAYA. [Online] November 16, 2020. [Cited: April 29, 2021.] https://www.ayosurabaya.com/read/2020/11/16/4538/pembuangan-limbah-b3-liar-terjadi-di-desa-tenaru-gresik.

29. Aini, Nur. WWF: 25 Persen Air Tanah di Seluruh Desa Indonesia Tercemar. REPUBLIKA. [Online] REPUBLIKA CO, Maret 22, 2019. [Cited: Mei 4, 2021.] https://republika.co.id/berita/nasional/umum/porwti382/wwf-25-persen-air-tanah-di-seluruh-desa-indonesia-tercemar.

30. Yunianto, Tri Kurnia. Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Naik Hampir 300% dalam 5 Tahun Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Naik Hampir 300% dalam 5 Tahun" , https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f3357053173e/lahan-terkontamina. KATA DATA. [Online] Agustus 12, 2020. [Cited: Mei 5, 2021.] https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f3357053173e/lahan-terkontaminasi-limbah-b3-naik-hampir-300-dalam-5-tahun.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI