Hari ini untuk bersedih. Bersedih dengan cara membaca lagi puisi Joko Pinurbo.

Seorang penyair berpulang. Dari proses kreatifnya, puisi-puisi yang mengajarkan saya bagaimana menikmati tragedi, ironi, humor dari hidup sehari-hari jelata diikhtiarkan.

Puisi-puisinya mungkin tak sangar, tak mengoreksi kekuasaan.

Dia, barangkali, hanya ingin mengingatkan bahwa perjalanan dan pergulatan nasib manusia, khususnya orang kecil, tidak cukup dimaknai dengan khutbah, apalagi janji politik yang temporer.

Sembari itu, puisi-puisinya juga mengajak kita bermain-main dengan tubuh/badan, menggenapi nasib. Termasuk dengan celana, sarung, telepon genggam, toilet, hingga ranjang dan angkringan.

Jadi, ditemani musik Gigi, Padi, dan Sheila On 7, saya memulai meresapi duka ini dengan membaca ulang tulisan Ignas Kleden yang berjudul Puisi: Membaca Kiasan Badan.

Tulisan yang khusus dibuat untuk mengulas puisi-puisi penyair yang dimuat dalam Di Bawah Kibaran Sarung.

Saya tidak akan mengungkap apa yang disoroti Ignas Kleden dalam tulisan yang reflektif itu, yang ditulis dengan kombinasi sudut pandang filsafat hingga ilmu sosial (yang ruwet). Saya hanya akan mengutip pertanyaan sosiolog yang belum lama ini telah pula wafat.

... Pertanyaannya ialah mengapa penyair Joko Pinurbo selalu memandang tubuh manusia dengan nada yang ironis, dengan bitter after-taste, yaitu rasa pahit yang menyusul setelah kita menelan sesuatu? Apakah tubuh manusia tidak menimbulkan pesona apa pun pada penyair ini?...

Tubuh macam apa yang dikonstruksi dalam puisi yang dipertanyakan itu? Sebagai secuil gambaran, mari kita tengok puisi Mampir yang mirip pesan short message service (SMS).

Tadi aku mampir ke tubuhmu

tapi tubuhmu sedang sepi

dan aku tidak berani mengetuk pintunya.

Jendela di luka lambungmu masih terluka

dan aku tidak berani melongoknya.

Ignas Kleden tentu saja mengajukan (cara menemukan) jawaban.

Yakni dengan mengajak kita melihat tubuh dalam puisi penyair yang pada tanggal 11 Mei nanti akan berulang tahun kedalam diskursus intelektual, khususnya filsafat dan sosiologi. Tempat dimana tubuh direnungkan dalam konfigurasi kapitalisme dan masyarakat modern.

Ignas Kleden menutup renungannya dengan kalimat:

Dalam arti itu, kumpulan sajak ini dapat dipandang sebagai suatu seismograf kebudayaan karena dia menyingkapkan dan mengingatkan kembali pentingnya badan dalam hidup, dalam kebudayaan, dan dalam puisi Indonesia. Membaca kiasan badan dengan benar, memahami bahasa badan dengan lebih sensitif, adalah sebuah jalan aman untuk memahami banyak perkara penting dalam kebudayaan dan masyarakat, juga di Indonesia.

Dari warisan renungan Ignas Kleden, saya lantas tergerak membaca ulang kumpulan puisi sang penyair kelahiran Sukabumi yang berjudul Selamat Menunaikan Ibadah Puisi (Gramedia, 2022). Sengaja saya berhenti di halaman 43, dimana Di Bawah Kibaran Sarung sedang menunggu.

Saya kutipkan saja bait pertamanya:

Di bawah kibaran sarung, anak-anak berangkat tidur

di haribaan malam. Tidur mereka seperti tidur

yang baka. Tidur yang dijaga dan disambangi

seorang lelaki kurus dengan punggung melengkung,

mata yang dalam dan cekung.

"Hidup orang miskin!"pekiknya

sambil membentangkan sarung.

Kibaran sarung (dan bukan bendera negara) adalah pelindung bagi orang-orang miskin kala menidurkan nasibnya.

Mengikuti Ignas Kleden, sarung dalam puisi itu tidak lagi berhenti sebagai atribut ekstrinsik (sesuatu yang berada di luar). Sarung telah menjadi bagian dari pergulatan sehari-hari dari nasib miskin dan batuk yang berbunyi sepanjang malam.

Sarung adalah bentuk simbolik, bagian dari ekspresi kebudayaan orang-orang miskin, walau tidak lantas bermakna dimonopoli oleh mereka yang malang. Oleh Joko Pinurbo, kegetiran, kenestapaan dan permainan humor yang sendu diimbuhkan; sedih tapi lucu.

Walau begitu, sarung jelas baru satu perkara saja. Ada satu puisinya yang secara tak sengaja saya temukan rak Toga Mas belum lama ini.

Puisi yang juga pendek saja ini berhasil menghadirkan lagi memori akan sebuah tempat yang identik dengan keseharian jelata, ngobrol dan nasib, serta cahaya remang di bawah malam.

Sepotong Hati di Angkringan

Pada suatu malam yang nyam-nyam

kau menemukan sepotong hati yang lezat

dalam sebungkus nasi kucing. Kau mengira

itu hati ibumu atau hati kekasihmu. Namun

bisa saja itu hati orang yang pernah kausakiti

atau menyakitimu. Angkringan adalah nama

sebuah sunyi, tempat kau melerai hati,

lebih-lebih saat hatimu disakiti sepi.

Ketika membaca judulnya, saya berpikir akan terkenang kepada (alm) Bapak dan adik lelaki saya--dua orang yang pertama kali membawa saya ke angkringan di Jogja. Itu sebab ketika di kota lain, angkringan berkembang serupa waralaba yang memberi ruang anak-anak muda nongkrong, saya merasa itu bukan angkringan.

Bukan karena ia tidak dihadirkan dalam pengalaman ruang Jogja. Bukan karena ia tidak menjajakan menu sederhana yang murah.

Tapi karena di angkringan semacam itu saya tidak melihat nasib yang lelah, yang datang untuk makan nasi kucing, gorengan tempe dan cabe hijau serta teh hangat. Kemudian ngobrol atau sekadar membakar kretek dan menelan asapnya dalam-dalam, berat. Kemudian berlalu lagi.

Sepotong Hati di Angkringan membawa saya tiba di semesta maknawi yang lebih tajam lagi. Angkringan adalah nama sebuah sunyi, tempat kau melerai hati, lebih-lebih saat hatimu disakiti sepi--duhai!

Terakhir, saya ingin menggenapkan duka ini dengan menceritakan sebuah puisi atau semacam itu. Puisi yang sudah diposting di Kompasiana (29/09/2023).

Boleh dikata, puisi ini secara jelas (atau telanjang) merupakan sejenis "usaha mimetik" terhadap gaya Joko Pinurbo. Tentu saja, usaha tersebut masih jauh dari berhasil.

Di Musim yang Kusut

Di musim yang kusut---tak cukup penjelasan, tak kuat pergulatan,

terlalu sakti kesedihan---ke mana anak-anak muda pergi?

Seorang muda tertidur di antara

dua lampu jingga,

memeluk gitar warisan bapaknya

yang terlelap lebih panjang

dari yang bisa ia kenangkan.

Ke kota, ia mencari bapaknya.

Atau alasan-alasan mengapa

Ibunya tidak ingin berbicara

tentang hidup bermartabat.

Bapaknya pergi di waktu yang terlalu muda

kemiskinan dan rayuan kota,

yang bahenol dan berbahaya

menghisapnya dengan membara.

Bapak hanyalah pertemuan batu es dan air mendidih:

Kelihatan dingin, tapi terus menerus gagal menunda ingin.

Seketika lesap dan berantakan,

sirna ke dalam kekacauan.

Bapak kehilangan terlalu banyak yang mengagungkannya

sebagai laki-laki: tanah, tani, dan jati diri.

Tetapi di kota, ia tidak menemukan siapa-siapa.

Kota---yang menjadikan tanah tidak berjiwa---

sudah lama tidak memiliki manusia,

tidak mencintai siapa-siapa.

Di lampu jingga ketiga, si pemuda

berusaha melihat cakrawala.

Tapi yang ada hanya mata ibunya,

di sepanjang udara yang pucat.

Aku ingin pulang---

Sementara Ibu baru saja pergi,

Bapak tidak pernah kembali.

[Kaki Klabat/Ujung September]

Puisi itu bisa dimengerti tentang tragedi anak muda di pedesaan. Atau bagaimana keluarga dihancurkan oleh bujuk rayu modernitas dan saat bersamaan kehilangan ikatan akar terhadap tradisi (terhadap tanah sebagai kedaulatan hidup).

Anak muda itu adalah potongan nasib dengan tragedi yang seolah-olah berketurunan.

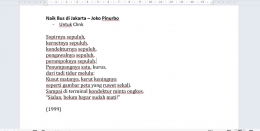

Orang desa, tanah, urbanisasi dan nasib tragik tidak bakalan menjelma kedalam Di Musim yang Kusut andai puisi Jokpin yang berjudul Naik Bus di Jakarta tidak pernah saya baca.

Sebab itulah, dengan segenap kesedihan ini, terima kasih Joko Pinurbo. Telah mengabdikan hidup sebagai guru yang secara sungguh-sungguh membuat saya akrab dengan puisi yang pintar menertawakan tragedi sembari bermain dengan ironi.

Selamat jalan, Tuan. Hormat.

***