Tahun 2015, pada 13 Desember, seorang Indonesianis besar wafat di Batu, Malang, Jawa Timur.

Kerja intelektual yang membuatnya sangat terkenal secara internasional adalah Imagined Communities (1983). Sedang disertasinya tentang Indonesia, Java in a Time of Revolution; Occupation and Resistance, 1944-1946, membahas masa-masa pendudukan Jepang menjelang Proklamasi 1945.

Dua buku yang seharusnya diselami lagi generasi muda Indonesia hari ini di tengah “perang hoax” yang menciptakan kegaduhan, kubu-kubuan dan kecemasan berlarut-larut.

Indonesianis besar yang saya maksud Benedict Richard O’Gorman Anderson atau Opa Ben Anderson, saya lebih suka memanggilnya begini.

Mula-mula ketertarikan pribadi saya kepada sosok ini dipicu oleh pertanyaan yang sifatnya “geneologis”, siapakah yang menjadi pembimbing George Aditjondro ketika menempuh studi di Cornell?

Pertanyaan ini sifatnya paradigmatis: sistem berpikir bukan sebatas tentang bagaimana masalah-masalah dikaji dengan sudut pandang atau kaidah metodologi tertentu. Namun juga bagaimana sistem gagasan mengembangkan dirinya, mendunia atau malah ditinggalkan pengikutnya.

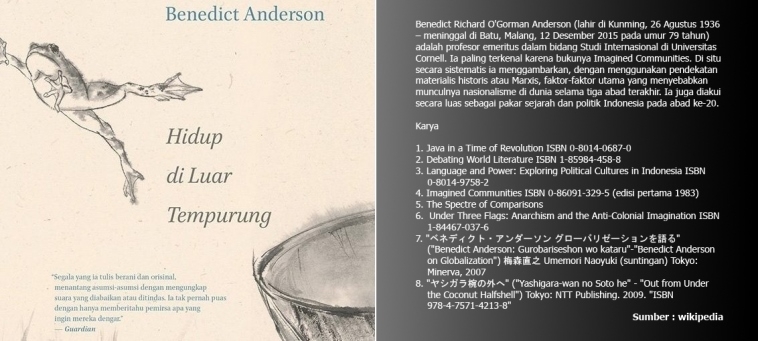

Sewindu sebelum wafatnya, Opa Ben Anderson menulis memoar pendek yang mulanya ditujukan untuk pembaca Jepang dan terbit tahun 2009. Memoar itu lantas diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul A Life Beyond Boundaries kemudian diterjemahkan lagi kedalam bahasa Indonesia oleh Ronny Agustinus dengan judul yang lebih simbolik dari arti harafiah, Hidup di Luar Tempurung (Marjin Kiri, 2016).

Bagi saya, Hidup di Luar Tempurung adalah ajakan Opa Ben Anderson menelusuri konteks sosio-historis yang mengitari, mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan intelektualismenya.

Ajakan seperti ini juga adalah strategi membaca sisi non-intelektual dari riwayat intelektualisme sosok yang memberi kontribusi dan pengaruh besar.

Beberapa catatan penting yang terbatas bisa saya sarikan disini memang adalah deretan peristiwa (konteks) yang saya pandang penting.

Dengan kata lain, seluruh isi buku ini sejatinya penting diselami dengan khidmat tanpa harus jatuh pada romantisasi naif.

Buku ini tergolong ringan dan enak, hemat saya sih, ketimbang membaca After the Fact-nya Opa Clifford Geertz, salah satu Indonesianis besar asal negeri Paman Sam yang mengembangkan metode “thick description” dan menulis karya besar Religion of Java.

9 Catatan Penting

Catatan pertama, dari buku ini, kita boleh membaca jejak “gen aktivisme politik” yang bersilangan dari garis ayah dan ibunya: memiliki darah pemberontak yang melawan imperialisme Inggris terhadap Irlandia.

Kemudian, membaca pendidikan dasar (studi klasik) yang ditempuhnya di Cambridge sebelum bersentuhan dengan kajian Asia Tenggara di Cornell, Amerika Serikat. Model pendidikan awal yang ditujukan untuk merawat “kuasa kelas aristokrat”.

Juga dalam tahun-tahun masa muda ini, pembaca diajak melihat zaman yang dihidupi oleh radio yang masih melantunkan pembacaan-pembacaan puisi sastrawan hebat zaman perang dan senjakala imperium Inggris. Catatan penting kedua ini menjelaskan jika masa mudanya sudah diakrabkan dengan sensitivitas sastrawi.

Terhadap asal usul kajian Asia Tenggara, catatan penting ketiga, Opa Ben bukan saja bercerita siapa sosok-sosok besar yang bekerja meletakan fondasi intelektual juga institusional. Khususnya arti penting George McTurnan Kahin yang menulis Nationalism and Revolution in Indonesia (1951).

Namun juga menunjukkan kepentingan geopolitik pemerintah Amerika Serikat dengan dukungan finansial dari Rockefeller atau Ford yang pobia akut terhadap perluasan Komunisme bersenyawa kehendak menguasai dunia.

Lantas ketika meletus perang di Indocina (: Amerika versus Vietnam), kajian ini memiliki daya tarik besar secara akademik pun politis.

Selain Cornell, kampus lain yang mendapat perhatian dan dukungan dalam proyek ini saat itu adalah Universitas Yale dimana Harry Jindrich Benda yang menulis The Cresent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945, bekerja.

Di Cornell sendiri, catatan penting keempat, yang unik, para pengkaji tidak terikat dalam “gairah politik yang sama progresif”.

Mereka yang menjadi pengkaji Indonesia atau Filipina, kata Opa Ben Anderson, cenderung mendukung nasionalis-nasionalis populer seperti Sukarno, Jose Rizal atau Ho Chi Minh. Dengan kata lain, menjadi “kiri”.

Berbeda dengan pengkaji Siam/Thailand, menurutnya, menjadi konservatis karena realitas wilayah kajian yang berstruktur politik monarkis.

Dalam semangat di atas, disertasi Opa Ben Anderson jelas dipengaruhi oleh karya besar George Kahin tentang Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia tersebut, khususnya pada bagian tentang pendudukan Jepang yang dirasakan paling lemah. Kahin-lah yang menganjurkannya, “Mengapa tidak mengkaji pendudukan Jepang?”

Walau begitu, catatan kelima, pengaruh Kahin terhadap dirinya bukan semata intelektual namun juga yang tak kalah penting dicatat adalah sikap progresif dan aktivisme politik dalam menentang kolonialisme Barat.

Kahin ikut terlibat dalam memperjuangan pemerdekaan Indonesia dengan lobi-lobinya. Relasi ini semacam pembentukan progresivisme intelektual yang melengkapi progresivisme genetikal, katakan saja begitu.

Di awal kedatangan untuk kerja lapangannya di Indonesia--negeri yang selalu sebagai cinta pertamanya-- Opa Ben berkisah tentang suasana Jakarta yang masih merupakan kampung besar. Ada kisah yang membuatnya mengalami “gegar budaya”.

Satu kesaksian penting gegar budaya itu adalah manakala dirinya bertemu orang gila perempuan, konon karena patah hati, berambut panjang dan bugil berada di arena publik secara bebas. Warga bahkan ada yang mengurusi perempuan gila ini, misalnya dengan memandikan atau memberi makan tapi tidak memberinya pakaian karena selalu disobek.

Kata Opa Ben, kalau di Eropa, yang kayak begini sudah lama hidup dalam isolasionisme sebagaimana, kalau tak salah, pernah dikaji Foucault dalam Madness and Civilization. Indonesia saat itu jauh lebih ramah terhadap orang gila.

Satu potret ruang yang membuatnya berkesan adalah atmosfir egalitarianisme zaman pergolakan yang terawat selama masa revolusi fisik 1945-1949, egalitarianisme yang menghantam sikap-sikap feodalistik. Egalitarianisme yang berwujud, selain pada sapaan “Bung”, juga pada meja-meja catur di pinggir jalan pada malam hari.

Di meja catur, seorang pejabat kantoran bisa adu strategi di bidak catur dengan seorang tukang becak atau seorang pengusaha dengan juru ketik, misalnya. Tak ada batas kelas, catur meleburkan semua (maka lihatlah Indonesia hari ini, kawan!). Tradisi egalitarianisme meja catur berangsur-angsur hilang di bawah era kepemimpinan the Smiling General, Suharto. Ini catatan penting ke enam.

Konteks penting lain tentang Indonesia di masa pembangunanisme--catatan penting ketujuh-- adalah kisah dibalik lahirnya Imagined Communities. Buku yang terbit tahun 1983 ini memang diniatkan untuk memicu polemik tentang nasionalisme dengan pembaca utama Inggris, negeri dari garis leluhur Ibunya. Buku ini mendapatkan respon rendah di audiens Amerika Serikat.

Buku ini merupakan “berkah dari pencekalan” terhadap dirinya sesudah menerbitkan Cornell Paper yang mencurigai jika peristiwa G30S 65 adalah buah dari konflik internal Angkatan Darat.

Sehingga dengan nada membanyol, Opa Ben katakan,”Jika tidak dicekal, mungkin buku itu tidak pernah ada.”

Berkah sejenis ini turut dirasakan oleh James Scott yang “terpaksa” melakukan riset intesif, khususnya, di Malaysia hingga melahirkan tesis perlawanan Petani, magnum opus yang terus dirujuk sampai sekarang.

Imagined Communities sendiri merupakan karya yang tergolong sulit diterjemahkan dan dibaca----saya mengalami kesulitan yang terakhir, he hu he hu. Terhadap buku ini, Opa Ben memberi rahasia metode risetnya (keterangan sesudah ini catatan penting ke delapan).

Saya kutipkan agak panjang disini:

Cara ideal untuk memulai riset yang menarik, paling tidak dalam pandangan saya, adalah dengan berangkat dari persoalan atau pertanyaan yang kau sendiri tidak tahu jawabannya. Lalu kau harus memutuskan jenis perangkat intelektual apa (analisis wacana, teori nasionalisme, survey, dll.) yang mungkin berguna atau tidak berguna buatmu. Tapi kau juga harus mencari bantuan teman-teman yang tidak harus bekerja di satu disiplin ilmu atau program studi denganmu, guna merengkuh kultur intelektual seluas mungkin. Seringkali kau juga butuh nasib baik (halaman 151).

Walhasil, buku ini lahir dari pergumulan persilangan ide Karl Marx (ahli ekonomi-politik Jerman), Marc Bloch, Lucian Febvre, Henri-Jean Martin (sejarahwan Perancis), Victor Tuner (antropolog Inggris), Erich Auerbach (filolog Jerman), Harriet Beecher Stowe (novelis Amerika) dan Walter Benjamin (filosof dan kritikus Sastra Jerman) dimana mereka semua ini tidak memiliki minat khusus terhadap nasionalisme.

Opa Ben Anderson, catatan ke sembilan, sejak usia muda memang telah gandrung pada sastra, khususnya fiksi modern di Asia Tenggara, khususnya di Thailand, Filipina dan Indonesia. Karya-karya fiksi berupa cerpen atau novel, misalnya, merupakan minat penting yang membuatnya melakukan riset di Asia Tenggara.

Gairah riset yang menuntunnya berkorespondensi secara “semi-klandeinstein” sebelum berjumpa dengan Mbah Pramoedya Ananta Toer.

Selain Mbah Pramoedya, satu perjumpaan penting yang merawat cinta pertama Opa Ben Anderson terhadap Indonesia adalah ketika menemukan buku berjudul Indonesia dalem Api dan Bara yang terbit tahun 1947.

Buku ini ditulis oleh sosok dengan nama pena Tjamboek Berdoeri.

Buku yang brilian, kocak, sekaligus tragis dari pengalaman penulisnya selama tahun terakhir rezim kolonial Belanda, tiga setengah tahun pendudukan Jepang, dan dua tahun pertama Revolusi Bersenjata, demikian kekaguman Opa Ben.

Belakangan, sesudah melacak kesana sini, diketahui jika pemilik nama pena itu adalah Kwee Thiam Tjing, seorang jurnalis dan kolumnis peranakan Tionghoa yang terkenal selama 20 tahun terakhir rezim kolonial Belanda.

Kwee dalam kesimpulannya adalah seorang patriot sekaligus humanis yang berpandangan jernih.

Minat susastra terus bertahan hingga beliau pensiun dari tugas-tugas akademik sebagai profesor di Cornell di bilangan pertengahan tahun 90-an. Minat yang membawanya bertemu dengan Eka Kurniawan, penulis novel yang menurut Opa Ben “terbesar di Asia Tenggara saat sekarang ini”.

Pertemuan yang membawa mereka kedalam kerjasama menerjemahkan karya penulis novel dengan cita rasa super duper yummy seperti Lelaki Harimau dan Cantik itu Luka, sekadar menyebut dua yang sudah saya lahap, ke bahasa Inggris.

***

Sembilan catatan yang disarikan disini pastilah dituntun oleh ketertarikan subyektif saya. Artinya jika Anda membaca sendiri buku itu pastilah akan meng-capture kesan berbeda.

Yang menjadi penting dari catatan ini kepada saya adalah bila pada mulanya ketertarikan terhadap Opa Ben Anderson bersifat geneologis, yakni melacak jejak ide dalam kritisisme George Aditjondro maka kali ini lebih karena “keresahan faktual”.

Sesudah menyelesaikan Hidup di Luar Tempurung, saya kira Opa Ben cukup membantu mengenali penggal historis Indonesia atau Asia Tenggara dalam pergumulan intelektualisme cum aktivismenya.

Indonesia yang kini mencemaskan, cinta pertama yang merupakan lokus penting pergumulan sosok yang mahir menulis dalam ejaan lama ini, mengapa tidak menjadi cinta abadi yang sungguh-sungguh di anak-anak muda yang lahir di masa tenang, semisal saya?

Keresahan faktual yang dimaksud tentu saja adalah perkembangan kehidupan politik dimana perang hoax yang berkelindan dengan provokasi dan kebencian, bukan sebatas dusta, tengah merajalela kemana suka, dari Timur Barat Utara Selatan.

Jangankan mereka yang hingar bingar di pinggir jalan, yang konon, terdidik pun turut ambil peran dengan gairah menyala-nyala. Ironis.

Saat membaca halaman terakhir--sesudah bolak-balik membaca ulang beberapa bagian penting--saya kira benar kata-kata Om Ben Anderson di bagian penutup kata pengantar: nasionalisme yang serius bertaut dengan internasionalisme.

Nasionalisme yang serius! Sekali lagi, SERIUS! Bukan jenis resah bin(ti) reaksioner apalagi yang pseudo-nationalism. Nasionalisme yang perlu dipelajari lagi demi memahami kerja-kerja kolaboratif lintas kedaerahan, bervisi jauh dan dinamika jejaring internasional yang menjadi “energi politik dan kebudayaan” di balik revolusi fisik dan pemerdekaan Indonesia.

Jenis kesadaran nasionalisme era revolusi fisik yang kembali dibutuhkan di tengah pemujaan dan perayaan watak populisme era neoliberal: xenopobik, sentimentil-emosional, rasis dan dalam banyak ekspresi, anti-kritik.

Pendek kata, memoar Hidup di Luar Tempurung bisa turut menyelamatkan kepala dari asal paranoid atau menjadi nasionalis resah! Sekurang-kurangnya kepada saya.

Terima kasih Opa Ben Anderson.

***

[Catatan: Tulisan ini sudah diposting pada laman facebook sendiri dikarenakan kemarin akun Kompasiana saya tidak bisa diakses. Dimuat lagi di sini dengan beberapa revisi untuk pengarsipan dan, semoga saja, penyebarluasan yang bermakna]

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI