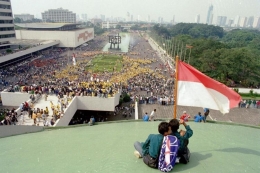

Tujuh belas tahun sudah Indonesia melaksanakan reformasi. Perjuangan mencapai reformasi tidaklah mudah. Peristiwa reformasi merupakan peristiwa berdarah. Tentu semua ingat kematian keempat mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya memicu gerakan massa yang jauh lebih besar.

Gerakan massa saat itu menuntut pemerintahan Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Rakyat mendambakan pemerintahan yang bersih, transparan serta akuntabel. Selain itu rakyat juga ingin menyuarakan pendapatnya secara bebas, tanpa harus dibayangi perasaan takut. Pada dasarnya, rakyat menginginkan kehidupan bernegara yang demokratis.

Pada rezim Orde Baru, fraksi Golkar yang dipimpin oleh Soeharto memegang suara mayoritas di DPR/MPR ditambah lagi dengan Fraksi ABRI dan utusan-utusan daerah yang sepenuhnya merupakan “milik” rezim penguasa. Oleh karena itu segala keputusan yang diambil oleh DPR merupakan titipan dari penguasa. Tak heran jika rezim Orde Baru disebut sebagai rezim totaliter. Apapun dilakukan untuk memuaskan kepentingan penguasa, bukan lagi kepentingan nasional.

Reformasi terjadi. Orde Baru runtuh sebagaimana yang diinginkan. Namun apakah agenda-agenda reformasi telah terlaksana dengan baik atau masih sebatas angan-angan saja? Kita memiliki jawaban masing-masing.

Reformasi berhasil mengembalikan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam era reformasi, rakyat dirangsang untuk semakin kritis. Sebab kita semakin bebas untuk menyuarakan pendapat. Opini publik menjadi hal yang penting dan tidak dapat dianggap remeh oleh rezim penguasa.

DPR bukan lagi kepanjangan tangan dari penguasa. Semakin banyak munculnya partai politik merupakan contoh bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Semua berlomba-lomba memenangkan suara rakyat. Antusiasme semacam ini tidak terasa pada zaman Orde Baru, karena kita sudah bisa menebak pemenang Pemilu.

Pemilihan langsung merupakan tinta emas reformasi. Kedaulatan terasa berada di tangan rakyat. Kita memilih pemimpin sesuai kriteria kita, memilih wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasi kita. Ini membuat rezim penguasa dan elit-elit politik harus terjun langsung mendengarkan rakyat jika tidak ingin rakyat meninggalkan mereka.

Meski begitu, reformasi bukan semata-mata mengenai keberhasilan saja. Memang benar munculnya partai politik yang semakin banyak menunjukkan bahwa partai bukan lagi organisasi yang didikte penguasa. Karena jika mengingat rezim Orde Baru, hanya tiga partai politik yang boleh berdiri di negara ini (PDI, PPP, Golkar) agar lebih mudah dikontrol oleh penguasa. Memang benar pula dengan adanya pemilihan langsung, elit politik dituntut untuk melakukan pendekatan secara langsung kepada rakyat.

Namun problem-problem mulai bermunculan. Sebelum reformasi kita menuntut DPR untuk memiliki peran yang lebih sebagai wakil rakyat agar mampu menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Akan tetapi, DPR justru menjadi lembaga yang begitu kuat. Alih-alih menyerap aspirasi rakyat, DPR justru disibukkan untuk meraih keuntungan bagi diri mereka dan partai politiknya.

Penguatan DPR tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sistem presidensiil yang memiliki ciri keterpisahan antara legislatif dan eksekutif, menjadi rasa parlementer. Ini adalah akibat dari sistem presidensiil multipartai. Meski Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak terikat dengan legislatif, namun Presiden dalam undang-undang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh karenanya, gabungan partai politik pengusung di legislatif merongrong kekuasaan Presiden.

Jabatan menteri menjadi ajang bagi-bagi kue. Presiden terpilih seolah diwajibkan membalas jasa dari partai politik yang mengusungnya. Prinsip the right man in the right place mulai diabaikan. Bagi pihak penguasa yang terpenting adalah meraih stabilitas pemerintahan dengan dukungan politik yang kuat di parlemen.

Hak prerogatif yang diberikan kepada Presiden menjadi setengah hati. Pemilihan Panglima TNI dan Kapolri haruslah melalui persetujuan DPR. Peraturan ini awalnya diciptakan dengan niat baik agar tidak adanya kekuasaan absolut seorang Presiden. Akan tetapi, bagaimana mungkin ini dikatakan sebagai hak prerogatif jika DPR ikut campur dalam proses penentuannya? Lagipula DPR bisa menjadi lembaga yang memberikan pertimbangan atas pilihan yang merupakan hak prerogatif Presiden, bukan lembaga penentu.

Pencalonan semacam ini menjadi ajang bargaining baru antara pemerintah dan parlemen. Belum lagi calon yang diajukan akan melakukan lobi-lobi politik terhadap anggota dewan dari komisi terkait agar disetujui.

DPR menjadi begitu sangar. Dengan keistimewaan hak-hak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, mereka bisa “mengancam” pemerintah. Anggap saja pemerintah membuat kebijakan yang bertentangan dengan agenda mereka, maka dengan mudahnya mereka akan menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau bahkan hak menyatakan pendapat. Presiden – sebagai politisi – pastilah mencintai jabatannya itu. Ancaman DPR menjadi salah satu hal yang membuat Presiden dengan seksama mundur ketika ingin melakukan terobosan.

Lantas apa solusi atas masalah ini? Pergantian rezim pemerintah? Tidak. Berapa kali pun kita mengganti rezim pemerintah, hasilnya akan tetap sama saja. Permasalahan politik yang ada bukan berasal dari pemerintah, namun dari gabungan partai politik di parlemen yang merongrong kekuasaan pemerintah. DPR seharusnya menjalankan fungsi checks and balances agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memenuhi ekspekstasi masyarakat.

Hari ini suara wakil rakyat di Senayan hampir selalu bertentangan dengan suara rakyat di jalan. Dalam rezim Orde Baru, secara jelas kita mengetahui bahwa DPR menyerap aspirasi Soeharto sebagai penguasa. Namun kini dari sepuluh fraksi di parlemen, masing-masing menyerap aspirasi Ketua Umum partai politik. Tentu aspirasi sepuluh Ketua Umum berbeda-beda, sehingga sering kali kita melihat anggota dewan berkelahi di forum tertinggi: sidang paripurna.

Reformasi belum selesai. Indonesia telah berhasil menjatuhkan rezim totaliter, namun kejatuhan rezim ini memberikan masalah-masalah baru sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Indonesia membutuhkan reformasi sekali lagi. Reformasi yang pada intinya mengembalikan sistem presidensiil sebagaimana mestinya.

Kita harus menuntut presiden untuk berani lepas dari kepentingan partai politik, berani mendobrak tanpa harus ketakutan dengan hak-hak yang dimiliki para legislator. Kita juga harus menuntut pemerintah agar bisa menempatkan menteri-menteri sesuai kompetensi, bukan karena titipan partai politik. Selain itu kita juga harus menuntut eksekutif dan legislatif untuk merevisi sejumlah undang-undang yang menyusahkan presiden dalam menentukan pembantu-pembantunya. Hak prerogatif presiden harus mutlak.

Rakyat harus menuntut wakil rakyatnya untuk menyerap aspirasi mereka dan menuangkannya ke anggaran belanja negara. Kita harus menuntut para wakil rakyat kita untuk melaporkan kinerjanya setiap kali masa reses. Mereka adalah wakil kita. Kita membayar mereka dengan uang pajak yang kita raih dari keringat kita bekerja. Rakyat harus berani melakukan sejumlah tuntutan agar demokrasi kita berjalan dengan sehat.

Gerakan massa sebagaimana yang terjadi di Orde Baru pada era saat ini mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Namun kita bisa melakukan perjuangan melanjutkan agenda reformasi dengan berbagai jalur yang telah disediakan. Kita dapat mengajukan Judicial Review ke Mahakamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah undang-undang yang menyulitkan hak prerogatif presiden. Bisa menyuarakan pendapat kita melalui media cetak, elektornik, serta sosial. Kita harus kritis, tidak boleh lengah. Kita harus mengawal agenda reformasi kita yang belum selesai.

Memang, Indonesia masih membutuhkan reformasi. Ya, reformasi yang mengubah tatanan politik yang kacau ini. Reformasi sekali lagi.

Tsamara Amany

Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H