SAYA selalu tercengang menyaksikan fenomena tahunan itu: mudik.

Entah sihir apa yang sedang bekerja, tiba-tiba jutaan warga serentak, tanpa komando, mementaskan teater massal paling riuh sepanjang tahun. Di situ waktu seakan berhenti. Tidak ada fenomena apa pun yang pantas diulas, entah lewat kanal televisi maupun media cetak, dan kini lewat kanal-kanal media sosial, selain soal mudik.

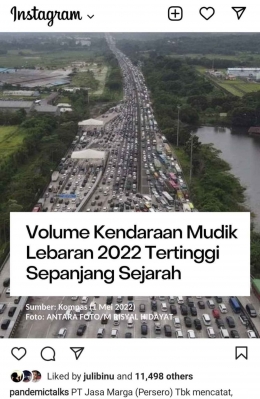

Apalagi mudik kali ini. Jika data Kompas benar, maka mudik Lebaran kali ini akan dicatat sebagai rekor volume kendaraan terbesar: 105 ribu kendaraan melewati pintu tol pada H-3 Lebaran. Ini tidak mencakup jumlah kendaraan yang tidak melewati pintu tol.

Seperti Mang Ucup dan rekan-rekannya. Mereka para tukang Bajaj yang biasa nongkrong di depan gang rumah dan menjadi langganan saya. Kami merasa akrab, karena dia berasal dari Cirebon sementara saya dari Tegal. Jadi kami terbiasa bercerita dengan bahasa ngapak-ngapak, sembari tertawa-tawa sendiri mendengar logat masing-masing.

Lebaran kali ini Mang Ucup memutuskan untuk mudik bersama kawan-kawannya. Mereka bertiga dan akan naik Bajaj, mengarungi jalur Pantura selama 8 jam, sebelum sampai di rumah masing-masing.

“Sudah terlalu kangen,” katanya. “Dua tahun tidak pulang, rasanya sudah tak terbayang.”

Pandemi dan adventure

TENTU saja, Bajaj Mang Ucup dan, mungkin, ratusan ribu atau jutaan motor lain, tak tercatat di pintu tol. Itu satu-satunya pilihan kendaraan bagi mereka. Naik KA akan terlalu repot, sebab mereka masih harus melanjutkan perjalanan dari Stasiun Cirebon ke desa mereka.

“Sebenarnya paling enak naik travel,” katanya. “Persis berhenti di pintu tol dekat rumah saya. Tinggal turun, lalu jalan kaki sebentar. Cuma harganya sudah naik duakali lipat.”

Konon, jika seminggu sebelum Lebaran harga tiket travel masih sekitar Rp. 200 ribu per orang, pada H-3 harganya sudah Rp. 400 ribu. Terlalu mahal bagi Mang Ucup dan kawan-kawannya.

Lagi pula, ada yang hilang jika pulang mudik naik travel lewat jalan tol: keseruan adventure sepanjang perjalanan. Jika naik travel, orang hanya duduk dan disuguhi pemandangan jalan tol yang itu-itu saja, sebelum nanti turun persis tak jauh dari rumah.

“Lebih enak naik Bajaj,” kata Mang Ucup sembari tertawa. “Bisa bebas. Mau istirahat, ya tinggal berhenti. Mau makan, minum, kencing, buang air besar, sembahyang, merokok… pokoknya bebas. Kalau macet dan capek, ya tinggal berhenti dan tidur dulu di Bajaj.”

Saya hanya ikut tertawa sembari membayangkan betapa serunya adventure mudik dengan Bajaj itu! Kadang saya berpikir, dan pernah mengajak isteri, untuk mudik dengan cara itu.

Tetapi saya membatalkan rencana itu. Bukan karena prospek yang agak menakutkan, yakni bagaimana melewatkan 8 jam perjalanan di dalam Bajaj, tetapi ada soal yang jauh lebih esensial: apa alasan saya mudik? Iya, apa sebenarnya sihir yang bekerja dalam teater massal yang disebut fenomena mudik itu?

Dalam konteks sekarang, mungkin pandemi yang sudah mengurung orang selama dua tahun tanpa ada kesempatan berpergian atau mudik, bisa dirujuk sebagai alasan mengapa mudik kali ini fenomenal. Tetapi bukankah mudik selalu fenomenal sejak dari dulu, ada atau tidak ada pandemi?

Mengapa ada dorongan untuk pergi dan kembali ke “udik” (asal kata “mudik”?) yang menggerakkan jutaan orang untuk serentak, tanpa komando, menjalaninya bahkan jika harus menghadapi kemacetan parah atau perjalanan 8 jam di dalam Bajaj?

Kerinduan purba

SAYA yakin ada alasan-alasan yang jauh lebih fundamental dan menyentuh instink-instink purba kita. Setidaknya beberapa hal dari pengalaman saya bisa dipaparkan. (Boleh jadi pengalaman Anda berbeda. Ceritakan dalam komentar, ya.)

Pertama, kerinduan pada sekeping masa silam yang makin menghilang. Seorang teman, lewat akun Facebook, bercerita tentang kegembiraan hatinya menemukan kembali petak-petak sawah di mana dulu ia biasa menggembalakan kambing di masa anak-anak. Yang lainnya bercerita tentang kegembiraan mereka menyantap lagi jajanan masa kanak-kanak yang hanya ditemukan di kampung mereka.

Kisah-kisah sejenis itu banyak menghiasi cerita tentang mudik. Sebab mudik, boleh dibilang, merupakan semacam perjalanan untuk meniti kembali sisa-sisa masa silam yang makin menghilang. Dalam percepatan ritme kehidupan sekarang ini, apa yang tersisa di masa silam pun makin cepat hilang, hanya tertinggal serpihan-serpihan jejak seperti jajanan masa kecil atau petak sawah yang makin menyempit. Dan kita tahu persis, serpihan-serpihan jejak itu suatu waktu akan lenyap.

Kedua, membangun ulang tali silaturahmi, baik dengan keluarga maupun teman-teman. Saya kira ini instink purba yang paling fundamental yang menggerakkan teater massal mudik. Dan itu pula alasan mengapa saya tidak pernah mudik lagi: sebab semua keluarga besar saya sudah menjadi manusia urban yang tinggal di Jakarta.

Dan di sini juga, tali silaturahmi makin mengendur bersamaan dengan pola kehidupan kita dalam dunia yang makin “pontang-panting” (A Runaway World, memakai judul buku Anthony Giddens) dan meluruhnya titik pusat yang menjadi jangkar pertalian itu. Biasanya, titik pusat tadi adalah orangtua, khususnya figur ibu. Tanpa ada figur Ibu, mudik sungguh terasa lebih hambar. Paling tidak itu yang saya rasakan, sehingga tidak lagi terbersit niat untuk mudik.

Akhirnya, ketiga, alasan yang lebih bersifat spiritual: mudik adalah peziarahan rohani untuk kembali pada yang-fitri. Bahkan seluruh proses ibadah pada bulan Ramadhan, menurut saya, bisa dibaca sebagai proses perjalanan mudik kepada yang-fitri itu.

Bagi mereka yang memahami seperti itu, maka Lebaran memang sungguh-sungguh suatu event ketika seseorang kembali pada fitrah dasar sebagai manusia. Dan karena itu, dari lubuk hati terdalam, saya ingin mengucapkan, “Selamat Hari Raya Idul Fitri”.

Selamat, karena Anda sudah sampai pada yang-fitri!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H