Politisi Gerinda, Arief Poyuono menyatakan dalam dialog CNN Indonesia---sedang berlangsung saat artikel ini dibuat---bahwa penyerapan TKA China adalah bagian dari persyaratan investasi yang disodorkan pemerintah China. Secara logis, saya pun akan berpikir demikian. Tetapi apakah benar?

Dalam ranah utang luar negeri, kita mengenal yang namanya project loan. Dua puluh tahun lampau para aktivis telah mengkritik project loan sebagai mekanisme curang negara maju untuk sekali merengkuh dayung dua pulau terlampaui.

Project loan yang biasanya dibiayai institusi pendanaan bilateral pemerintah--seperti Overseas Development Administration milik Inggris--atau institusi pembiayaan multilateral--seperti Asian Development Bank dan The European Bank for Reconstruction and Development-- sering disertai syarat berupa material dan kontraktor utama proyek berasal dari negara pemberi pinjaman.

Dengan mekanisme ini, project loan bukan sekedar cara negara maju untuk melempar surplus kapitalnya ke negara berkembang agar menjadi produktif, tetapi juga memanfaatkan dana pinjaman itu untuk membiayai produk, perusahaan, dan tenaga kerja mereka sendiri. Singkatnya, sudah dapat pembayaran bunga pinjaman, barang pun laku, tenaga kerja juga dapat pekerjaan.

Arief Poyuono, dan banyak orang lainnya, bahkan saya pun pada awalnya--sebelum menguji kebenarannya-- berpikir dengan logika serupa dalam soal TKA ini. Investasi China bukan saja mekanisme transfer surplus kapital agar produktif tetapi juga menjadi waduk penampung surplus tenaga kerja kerah biru di negaranya ke Indonesia.

Dugaan itu logis. Tetapi logis saja tidak cukup. Kita harus menguji logika ini dengan fakta-fakta pasar tenaga kerja, terutama tenaga kerja kerah biru di China.

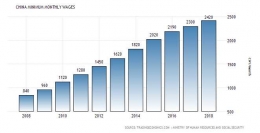

Saya coba menelusuri data dan informasi pasar tenaga kerja, terutama buruh kerah biru di China dan menemukan bahwa sebenarnya sejak 2010 perekonomian China mengalami gejala yang disebut "Lewis turning point." Ini adalah gejala turunnya penawaran (supply) tenaga kerja --sehingga jumlah permintaan (lapangan kerja) lebih besar-- dan berdampak peningkatan upah.

Akhir Desember 2015, Antonio Graceffo, dosen ekonomi di Universitas Shanghai menulis artikel berjudul "China Suffers from A shortage of blue collar workers." Sebagaimana judul, artikel ini menceritakan kekurangan buruh kerah biru di industri dalam negeri China yang menurutnya merupakan dampak dari program KB satu anak cukup.

Beberapa tahun sebelumnya, 2012, wartawan pemenang Pulitzer, Keith Bradsher menulis hal serupa. Dalam artikelnya di New York Times, "Two Side To Labor in China," Bradsher menceritakan bahwa kelangkaan buruh kerah biru ini cukup serius bagi pabrik di China sebab berdampak turunnya kemampuan memenuhi kuota produksi dan meningkatnya upah buruh.

Wartawan lainnya, Li Qiaoyi melaporkan hal serupa dalam artikelnya di Global Time, "Blue-collar market offers untapped potential," yang menceritakan bagaimana kebutuhan besar akan tenaga kerja di China telah mendorong tumbuhnya industri internet yang menyediakan layanan daring agen lowongan kerja.

Saya coba mengonfirmasi informasi Graceffo, Bradsher, dan Li dengan statistik dan menemukan bahwa memang tidak ada peningkatan angka pengangguran di China. Data statistik yang dikeluarkan 2018 menunjukan sejak 2010 hingga 2017 dan proyeksinya sampai 2020, tingkat pengangguran di China hanya berkisar antara 4,05% hingga 4,19%. Rendah.(1)

Bandingkan kondisinya dengan tingkat pengangguran Amerika Serikat yang pada Maret 2016 tembus 5% meski saat ini turun ke level 4%. Mengacu pada tingkat pengangguran normal Amerika Serikat yang sebesar 5,2 persen---menurut standar yang dikeluarkan The Congressional Budget Office (CBO)-- tingkat pengangguran di China tergolong sangat aman.

Dengan keadaan di mana pergerakan tingkat penggangguran relatif datar selama 10 tahun terakhir dan diprediksi tetap mendatar hingga 3 tahun ke depan, tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengekspor surplus TKA kerah biru ke luar negeri.

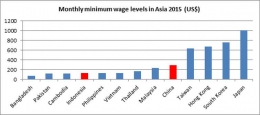

Hal serupa terjadi dengan tingkat upah. Tidak ada insentif bagi angkatan kerja China untuk berburu pekerjaan kerah biru di negara seperti Indonesia. Dibandingkan negara-negara maju di Eropa, Amerika Serikat, dan negara industri Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, tingkat upah buruh di China memang relatif rendah. Tetapi tahun demi tahun tingkat upah minimum terus naik dengan laju di atas 2 digit, lebih dari 11 persen per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang UMP-nya hanya naik sekitar 8 persen.

Jumlah jam lembur juga tidak boleh lebih dari 36 jam per bulan. Artinya hanya boleh ada tambahan kerja lembur 9 jam per minggu. Jika lembur dilakukan pada akhir pekan (Sabtu-Minggu), pengusaha wajib membayar 200 persen dari upah normal. Sementara upah lembur pada hari libur nasional mencapai 3 kali lipat upah normal.(2)

Kertas Kerja IMF yang aktual (Juli 2015), "China's Labor Market in the "New Normal"" menjelaskan kondisi serupa.

Kertas kerja itu menyatakan, "Newly created urban jobs have exceeded official targets by a significant margin, while the registered unemployment rate remains stable at about 4 percent. Average wages have grown in line with nominal GDP, and the urban--rural income gap has not widened. High-frequency purchasing managers' indices (PMIs) on employment have softened somewhat, but the labor market remains resilient overall. "

Dengan kondisi perekonomian China yang seperti ini---permintaan buruh kerah biru lebih besar dibandingkan penawaran dan tingkat upah lebih tinggi---tidak ada alasan sebenarnya bagi angkatan kerja China untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Demikian pula tidak ada alasan bagi perusahaan China yang berinvestasi dan beroperasi di luar negeri untuk memboyong buruh kerah biru China bekerja di negara tujuan investasi yang tingkat upah buruh kerah birunya lebih rendah.

Melakukan hal itu justru menghilangkan keunggulan komparatif berupa efisiensi biaya tenaga kerja yang sebenarnya jadi tujuan investasi ke luar negeri---selain kedekatan kepada bahan baku dan pasar.

Pertentangan antara fakta teoretis dan data-data ekonomi China dengan temuan empirik Ombusdman di Indonesia adalah anomali yang membutuhkan penelurusan lebih jauh.

Tetapi perlu kita pahami juga bahwa sebenarnya kecenderungan pelibatan buruh kerah biru asal China dalam sejumlah investasi asing China, terutama di sektor pertambangan--temuan Ombusdman juga di sektor ini--bukan hal baru. Laporan riset Mylne Coderre-Proulx, Bonnie Campbell, dan Issiaka Mand, "International Migrant Workers in the Mining Sector," yang diterbitkan ILO menunjukkan praktik serupa dilakukan perusahaan China di Zambia, Papua New Guinea, Myanmar, Mongolia, dan sejumlah negara lain.

Perusahan pertambangan China yang berinvestasi di negara-negara itu lazim mempekerjakan buruh migran ilegal asal China. Perusahaan China beralasan mempekerjakan buruh kerah biru China lebih produktif dan lebih nyaman dari sisi komunikasi antara level manajerial dengan buruh yang sebahasa.

Sayangnya mayoritas temuan itu terjadi sebelum China masuk atau pada masa-masa awal era 'Lewis turning point,' yaitu ketika di China memang terjadi surplus tenaga kerja kerah biru serta tingkat upah dan kondisi kerja yang belum sebaik sekarang.

Kehadiran TKA kerah biru China di Indonesia adalah fakta. Tetapi data-data yang menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah China dan pengusaha negara itu untuk mengimpor pekerja kerah biru dari negara asalnya ke bisnis mereka di Indonesia, dan tiada insentif bagi buruh kerah biru China untuk bekerja di Indonesia adalah juga fakta. Jadi studi lebih jauh terhadap fakta-fakta ini dan hubungan antara semuanya masih sangat perlu dilakukan. Ada kompasianer yang mau? Atau ada ahli yang rela menjelaskan anomali ini?

Baca Artikel Terkait: "Isu TKA Wajib Politis dan Gaduh, Pak Hanif"

Pantau Artikel Selanjutnya besok: "TKA Kerah Biru dan Tantangan Internasionalisme Kelas Pekerja"

***

Tilaria Padika

27042018

Kunjungi Kumpulan artikel tentang Perjuangan Buruh

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H