Ketika berusia sepuluh tahunan, saya keranjingan betul pada Komik. Terutama komik super hero: Gundala Putra Petir, Godam, Pangeran Mlaar sampai Laba-laba Merah. Juga komik jenis silat: Si Buta dari Goa Hantu, Jaka Sembung, Pendekar Bambu Kuning sampai Siluman Sungai Ular.

Satu di antara yang berkesan yakni pada komik Panji Tengkorak karya Hans Djaladara. Di mana ada adegan sang tokoh utama bersemedi dengan tali terentang dari empat sudut. Lalu dari sebuah berita, komik Panji Tengkorak akan difilmkan. Saya berbinar-binar benar.

Saya bayangkan hebatnya nanti adegan yang dilukis sang komikus hebat itu. Bahkan komik ini menjadi kajian dan tesis Seno Gumira Adjidarma untuk meraih doktor di Universitas Indonesia.

Namun film yang diproduksi 70-an itu tak ada kehebatan ilmu sang tokoh di atas tali. Apa mau dikata. Komik -- yang sudah digambarkan dengan imajinatif komikusnya itu tak kesampaian. Mengecewakanku? Agaknya, ya.

Media komik, memang berbeda dengan film. Komik hanya sebatas gambar mati (still) dan kendati ada adegan tiap ruang ukuran umumnya A5, sekitar 14.5 cm kali 20 cm. Ditambah narasi dan dialog tokoh-tokohnya. Cukup hidup, memang. Setidaknya bila digambarkan secara bagus oleh komikusnya.

Sedangkan film seperti digambarkan Arifin C. Noer sutradara film Kerikil-kerikil Tajam, sampai Pengkhianatan G. 30. S yang menghebohkan di era Ordenya Soeharto, sangat bagus. Meski filmnya itu dianggap sebagai sebuah film propaganda.

Sutradara kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu mengibaratkan, "Film betul-betul lengkap mewakili kegandrungan kita yang sangat mendasar (radikal) akan hidup alias kebenaran, sekaligus juga mewakili kita hampir tanpa batas. Pertempuran ide dan pertempuran uang ada dalam film."

Sebagai orang teater, penulis Sumur Tanpa Dasar dan sutradara Asrifin C Noer itu, film bisa menjadi sebuah media komplet. Ada cerita, gambar, ilustrasi musik dan setting serta tokoh-tokohnya.

Gambar hidup, pernah diistilahkan. Di sisi lain, film cerita membutuhkan bahan dasar: cerita. Bisa dari Komik, Cerita Pendek, Novel bahkan puisi.

Novel itu Teks

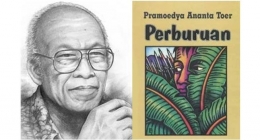

Bulan Agustus 2019 ini ada dua film, yakni Perburuan dan Bumi Manusia. Keduanya diangkat dari novel karya kelas nominasi Nobel Sastra: Pramudya Ananta Toer. Karya Pram itu berbeda rentang waktu penulisannya, kendati ditulis dari penjara.

Perburuan ditulis tahun 1959 sedangkan Bumi Manusia tahun 1980-an. Yang pertama ditulis dari Penjara Bukit Duri dan yang kedua ditulis di Pulau Buru. Dan dua novel itu dituangkan ke dalam sinema oleh dua tangan sutradara berbeda. Richard Oh dan Hanung Bramantyo.

Ada alasan masuk akal jika novel Pramudya kali ini bisa difilmkan. Setidaknya, ini era kebebasan dan milenial. Yang tak lagi terkungkung oleh kepentingan politik, misalnya, Orde Baru. Mengingat karya yang paling banyak diterjemahkan ke bahasa asing, dan penulisnya mendapatkan royalti cukup banyak (dalam dollar pula).

Saya pernah mendengar langsung dari Pak Pram. Bahwa uang honor novel yang diterjemahkan ke beberapa bahasa asing itu bisa dibagikan di tengah keluarganya.

Di samping, "Blora jadi terkenal hingga ke dunia, padahal itu kota kecil," ujarnya tentang kumpulan cerpen Cerita dari Blora (1950). Blora, adanya di ujung timur Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur.

Di luar negeri pun bisa dapatkan film-film yang diangkat dari novel best seller semisal: The Firm (John Grisam) ), Da Vinci Code (Dan Brown), Brokeback Mountain (Annie Proulx), James Bond (Ian Fleming), Doktor Zhivago (Boris Pasternak), Harry Potter (JK Rowling) hingga naskah drama gubahan Wiliem Shakespeare yang berulangkali difilmkan dengan berbagai versi: Romeo and Juliet.

Persoalan dari teks yang diangkat ke layar lebar (sinema) bukan hanya semata teknis seperti komik Panji Tengkorak yang penulis terakan di awal. Namun ada tafsir seorang sutradara dalam menuangkan ke dalam sinema. Dan itu, hak. Sepenuhnya? Bisa jadi. Namun ada yang tidak. Beberapa novelisnya merasa tidak sreg dengan pemindahan ke media audio-visual.

YB. Mangunwijaya memprotes novel Roro Mendut karyanya yang difilmkan sutradara Ami Priyono. Terutama di adegan Roro Mendut dan Pronocitro yang bunuh diri berdua.

Karena bagi si penulis, itu dianggap sebuah pesimisme. Tak mendidik dan fatal. Sehingga ketika film jadi dan akan diedarkan ia meminta namanya tidak dicantumkan di dalam produksi film tersebut.

Ahmad Tohari pun tidak puas dengan penunjukkan pemain utama (Enny Beatrice) yang dianggap mis-casting. Peronggeng sebuah desa terpencil (Banyumas) kenapa berwajah Indo? Hasil Ronggeng Dukuh Paruk secara artistik memang tidak tercapai secara maksimal.

Sebagai film yang diangkat ke layar lebar itu seperti kehilangan rohnya. Ketika remake dengan judul Sang Penari, hasilnya jauh lebih mendekati artistik yang ditulis penulis. Atau sebuah asa bagi penulisnya.

Selain sebagai film terbaik dan sutradara terbaik. Bahkan pemain utamanya Prisia Nasution menjadi pemain terbaik peraih Piala Citra dalam ajang FFI 2010.

Pidi Baiq, penulis novel fenomenal Dilan 1990-1991 merasa harus cerewet dengan karyanya ketika difilmkan. Sejak dibuat skenario, pernak-pernik latar belakang dan akhirnya ia mesti terlibat ke dalamnya, dengan menjadi co-directornya. Ia tak ingin naskahnya yang menjadi best seller itu meleset dari apa yang telah ditulisnya. Di samping, ia seorang kreator lengkap. Pemusik, komikus, ilustrator dan jebolan serta dosen seni rupa ITB yang faham akan bahasa gambar.

Kekurangan Cerita

Produksi film Indonesia sebanyak 140 judul (2017), membludak. "Film Indonesia tahun lalu rilis sekitar 140 judul. Berarti dalam seminggu rilis empat film Indonesia atau beberapa waktu lalu lima," kata sutradara Joko Anwar. Maka tak pelak membutuhkan bahan cerita. Dan novel, satu di antara yang dibutuhkan, tentu. Meski film bisa diambil dari kisah nyata atau perjalanan kesuksesan (Succes Story) semisal Sabyan: Menjemput Mimpi.

Cerpen pun kerap dilirik dan kemudian diangkat ke layar lebar. Terbaru (2019) Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi (Seno Gumira Adjidarma) digarap oleh sutradara John De Rantau. Juga ada Doa yang Mengancam yang mengangkat Komedian Aming dan seterusnya. Termasuk, sesungguhnya Keluarga Cemaranya Arswendo Atmowiloto. Karena naskah ini diambil dari tulisan-tulisan di Majalah HAI, tahun delapan puluhan.

Namun pada novel, biasanya disebabkan oleh cerita yang sudah komplet. Dari sebuah cerita panjang, ada setting, dan lengkap karakter tokoh serta konflik yang kompleks dibandingkan dengan cerpen -- yang biasanya untuk satu persoalan selesai. Selain, pertimbangan sebuah novel biasa difilmkan karena nilai jual karena populer. Semisal Ayat-ayat Cinta (Habiburrahman El-Sirazy) dan Laskar Pelangi (Andrea Hirata).

Kebutuhan akan cerita film dari novel, adalah sebuah kebutuhan konkret dan niscaya. Meskipun terjadi tarik-ulur. Apakah sebuah film mesti mendekati naskah teks awal, novel dalam hal ini. Biasanya, karena ego sang pengarang, novelis, yang merasa telah melahirkan karya.

Di sisi lain, ketika berubah menjadi film (sinema), tentu membutuhkan bahasa sinematografis. Bahkan saat masih menjadi skenario pun perlu dan membutuhkan pengadeganan dan scene-scene yang dianggap memenuhi nilai artistik sebuah film cerita. Tak cuma dan melulu casting pada para pendukungnya. Yang biasanya mempertimbangkan pemain film yang sedang laris. Artis beken dan menjual.

Perburuan novel selazimnya sebuah kebutuhan dan kesesuaian dengan produk lokal film negeri ini. Dan novel-novel yang membumi adalah buah tangan dari para novelis negeri dewek. Ada muatan lokal yang sesuai dengan pangsa pemirsanya. Sebab, jujur saja, ketika film produk dalam negeri diproduksi maka yang terbayang adalah audiencenya adalah penduduk negeri 262 jutaan jiwa. Sebuah pangsa yang lumayan. ***

#jelajahdannobarmaraton

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H