28 tahun yang lalu...

Selesai memberi makan ternak di belakang rumah, aku bergegas mandi ke kamar mandi umum di pinggiran desa. Setelah itu aku menanak nasi dan menjerang air panas untuk air minum kami.

Itu adalah rutinitasku setiap sore sepulang dari ladang membantu kakek dan nenek. Setelah tugas rutin itu selesai, menunggu jam makan malam, aku menyempatkan diri membaca sebuah novel berjudul "Tara Anak Tengger."

Aku tinggal bersama adikku, kakek, dan nenek dari ibuku di desa Serdang. Ayah, ibu, dan adik bungsuku sudah lebih dahulu pindah ke kota Berastagi, karena ayah dipindahtugaskan melayani jemaat gereja di kota itu. Ibu juga ikut pindah mengajar di sebuah sekolah dasar (SD) negeri yang ada di kota itu.

Perihal novel ini, tak sengaja aku dapatkan bersama buku cerita lainnya saat membongkar-bongkar rak buku kecil yang dibuat oleh kakek di sebuah sudut rumahnya.

Rak buku ini dibuat cukup tinggi untuk jangkauan seukuran anak kelas 3 SD. Jadi aku harus berjingkrak di atas sebuah kursi saat membongkar-bongkar rak buku ini.

Kakek adalah seorang guru SD negeri di desa Penampen, tidak jauh dari desa Serdang. Di sela tugasnya sebagai guru, dia masih menyempatkan diri mengurus ladangnya bersama nenek.

Tanaman yang mereka tanam dan pelihara antara lain jeruk, tomat, cabe, dan kopi. Pekerjaan ini mereka tekuni bersama mayoritas penduduk desa yang bekerja sebagai petani.

Selain itu gaji guru pegawai negeri pada masa itu juga sangat kecil, tidak mencukupi kebutuhan kami sehari-hari dan uang kuliah paman kami di kota Yogyakarta. Itu adalah masa sekitar tahun 1993.

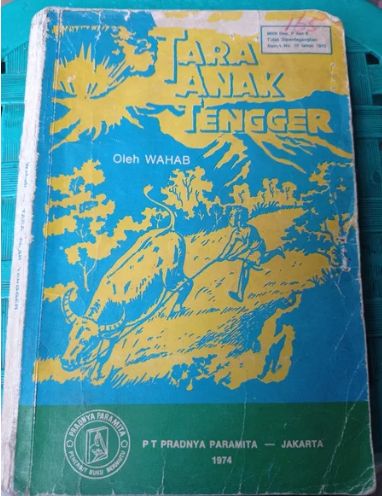

Dari sampul belakang buku yang masih bertahan tercatat diterbitkan pada tahun 1974.

Dari bukalapak.com, didapat informasi bahwa novel jadul yang ditulis oleh Wahab ini dibanderol seharga Rp 60.000. Itu pun stoknya hanya tersisa 1 lagi.

Dari onesearch.id, aku mendapatkan informasi bahwa Tara Anak Tengger terbitan Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1974 ini merupakan cetakan edisi ke-3.

Aku masih menyimpan buku ini sejak aku temukan pada 28 tahun yang lalu. Kini sampul bagian depannya sudah tidak ada.

Menyambut Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei, Kompasiana mengajak Kompasianer menumbuhkan semangat membaca sejak kecil kepada anak-anak Indonesia. Untuk itu aku ingin mengisahkan kembali pengalaman pribadi bersama buku ini pada masa kecilku dulu.

Anak Tengger dan Upacara Kesodo

Upacara "kesodo" dilakukan oleh suku Tengger dalam rangka menyambut tahun baru Saka. Dalam legenda masyarakat Jawa dikisahkan bahwa suku Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo, ada hubungannya dengan kisah cinta Roro Anteng dan Jaka Seger, yang merupakan asal kata suku Tengger.

Upacara ini dilakukan untuk meminta berkat dan perlindungan dari Dewata agar melindungi dusun Mojosari dari segala macam bencana. Dipersembahkanlah sesajen dalam usungan berukir yang berisi kepala kerbau.

Upacara ini dipimpin oleh kepala suku Tengger, yang berpakaian lengkap memakai kain batik panjang dan destar berwarna hitam. Lengkap dengan keris pusaka yang terselip di pinggangnya.

"Tahun baru kita songsong dengan gembira. Tetapi jangan sekali-kali kita ingkar kepada Dewata," kata kepala suku dengan tenang.

Selain itu ada juga sesajen dalam baki dengan isi bermacam-macam yang dibawa oleh kaum ibu. Ada yang berisi rempah-rempah dan makanan, ada pula yang berisi kemenyan dan bunga-bungaan.

Dari tiap baki, kepala suku mengambil sejumput, lalu diserakkannya di atas kepala kerbau itu. Lalu katanya, "Tahun baru mudah-mudahan dilindungi oleh Dewata. Dusun Mojosari akan kita jaga menurut naluri nenek moyang kita."

Lalu gamelan pun ditabuh, orang dewasa dan anak-anak kini diperkenankan meminum tuak. Orang-orang menari-nari, setengahnya lagi bernyanyi-nyanyi.

Selain itu, jika orang-orang sudah lapar mereka bisa menikmati berbakul-bakul nasi jagung dan bermacam-macam gulai daging kerbau yang disajikan bersama berpuluh-puluh bumbung tuak. Keramaian kesodo dirayakan sampai jauh malam.

Ketika fajar menyingsing, usungan sesajen berisi kepala kerbau itu dibawa menuju kawah gunung Bromo dalam suasana hening, merokok pun tidak boleh. Sesajen itu dipersembahkan ke dalam kawah Bromo kepada Sang Hyang Bromo.

Kata kekek Tara, pada masa nenek moyang mereka, kurban bagi Bromo adalah jiwa dan raga dari seorang remaja bernama Bungsu Kusuma. Dari pengurbanannya itulah lahir turunan orang Tengger sampai kini.

Sekilas tentang Tara Anak Tengger

Tara tinggal di dusun Mojosari. Kakeknya merupakan salah seorang tokoh yang disegani di dusunnnya. Sahabatnya di antaranya bernama Ganden, Bira, dan Kate.

Di sela perhatian mereka dalam persiapan pelaksanaan upacara kesodo di rumah kepala suku, sesaat sebelum mendaki lereng gunung Bromo, mereka sempat berencana mendapatkan tuak untuk diminum seteguk-dua untuk mengusir hawa yang dingin dari lereng gunung.

Kini mereka tidak lagi merasakan hawa dingin dari halimun gunung dan titik-titik embun yang menetes dari daun-daun kayu di lereng Bromo.

Ada 32 bab pada novel Tara Anak Tengger ini. Kisah petualangan Tara bersama teman-temannya dibalut dengan kisah kearifan lokal dan budaya suku Tengger yang sarat dengan pesan moral. Bagaimana orang tua seharusnya merasa ikut bertanggung jawab dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada anak-anaknya, karena itulah yang membuat mereka dapat hidup berdampingan dengan Bromo dan alam lingkungan sekitarnya yang lestari.

Di sana diceritakan tentang asal mula orang Tengger, kepindahan Tara melewati perjalanan yang berat bersama keluarganya ke dusun Agung, kehidupan baru Tara di dusun Agung, persahabatan Tara dengan Jaka sahabatnya yang rabun tapi pandai bermain suling, kisah persahabatan di dusun yang baru, tantangan akibat kemarau panjang, Tara yang kehilangan Jaka sahabatnya yang rabun, banjir sungai bening, Tara yang kehilangan kudanya, meletusnya gunung Bromo, dan kehidupan Tara setelah meletusnya gunung Bromo.

Ada satu bagian kisah yang cukup menggugah hati. Tatkala Tara dan teman-temannya, yang sejak tinggal di dusun Mojosari hingga dusun Agung, hanya tahu menggembala ternak, membantu orang tua mengolah ladang, hingga bermain ke sungai seharian. Mereka melihat sekolah di desa Tosari ketika mereka mengungsi saat Bromo meletus.

Ketika itu mereka melihat anak-anak desa Tosari berbaris, lalu masuk seorang-seorang ke dalam bangsal. Tara berulang-ulang bertanya dalam hatinya, mengapa di dusun mereka tidak ada orang yang mendirikan sekolah.

Suatu ketika ayahnya menjawab pertanyaan Tara, yang sangat menarik perhatiannya ketika ia lihat di Tosari. "Karena tidak mempunyai apa-apalah, maka kita harus bekerja keras! Di Tosari, semuanya yang engkau lihat itu bagus. Itu adalah hasil orang Tosari membanting tulang. Dahulu negeri itu sama juga halnya dengan dusun kita," kata ayahnya.

Ada bagian kisah di mana akibat meletusnya Bromo, penduduk dusun Agung tidak lagi memiliki hewan ternak. Kepala suku meminta kesediaan ayah Tara untuk mengurbankan Mia, kerbau peliharaan Tara pemberian dari kakeknya yang sangat disayanginya. Kerbau ini juga yang meyelamatkan Tara dari bencana.

Tara tidak setuju, tapi Mia sudah bukan miliknya lagi. Dia melarikan diri hendak pulang ke Mojosari.

Sempat Tara mengenangkan Jaka sahabatnya yang rabun, lembingnya, suling berukir peninggalan Jaka, kuda, dan si Mia kerbaunya, yang semuanya kini sudah tiada dilahap gunung Bromo. Tara pulang ke Mojosari dengan niat membunuh dukanya, setelah setengah memaksa kepada ayah dan ibunya.

Namun, di sana pun sudah lengang. Pancuran tempat mereka biasa mandi bersama temannya kini sudah sepi. Banyak di antara teman-temannya yang sudah pindah ke desa sekitarnya.

Atas bujukan kakeknya, Tara pun kembali ke dusun Agung bersama kakeknya, kembali kepada ayah dan ibunya. Beberapa hari setelah kembali ke sana, ada kabar gembira.

Wedana Tosari datang ke dusun Agung, dan mengumumkan bahwa mulai Senin depan di dusun itu pun akan dibuka sekolah.

Kata Wedana, "Anak-anak harus dididik, mereka harus cerdas dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan tanah airnya."

Dia menyerahkan bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia untuk dikibarkan di tiang yang terpancang di halaman balai desa.

Wasana Kata

Kisah dalam buku Tara Anak Tengger ini, memberikan pengajaran bahwa penghormatan terhadap kearifan lokal dan nilai luhur budaya kita berperan untuk mengantarkan kita selamat menjalani hidup di dunia baru yang serba berubah. Untuk sebuah perubahan sering kali dituntut pengorbanan yang tidak menyenangkan.

Sama seperti Bromo yang keramat itu. Dari sana bisa datang malapetaka, tetapi dari sana pulalah matahari yang membawa sejuta harapan mulai terbit saat fajar setiap kali hari berganti.

Mejuah-juah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H