Pada Sabtu malam yang lalu, atau istilah lainnya malam minggu, saya terlibat dalam sebuah percakapan melalui Whatsapp bersama seorang pendeta. Suasana malam minggu menjadi terasa creepy, bukan dalam artian seram atau ngeri yang sebenarnya, misalnya yang berhubungan dengan cerita horor. Melainkan, mengerikan karena membahas soal evolusi dengan seorang pendeta senior pada malam minggu yang seharusnya santai dan waktu sudah menunjukkan pukul 23:15 wib.

Saya katakan kepada pak Pendeta: "Kalau menurut Gregor Mendel, belajar dari pengujian kacang polong yang bulat penuh dan kacang polong yang kisut, evolusi terbukti membuat generasi semakin baik setiap hari, Pak Pendeta."

Saya mau tampak sopan membahas soal evolusi ini dengan pak Pendeta, maka saya menambahkan: "Tapi Darwinpun pergi ke gereja juga kok Pak Pendeta. Meskipun akhirnya dia memang "terusir" dari kebaktian. Padahal dia sendiri sudah duduk meringkuk di pojokan gereja menghindari tatapan bermusuhan dari umat penentangnya yang hadir di kebaktian."

Entah catatan itu benar atau tidak, tapi saya pernah membaca catatan yang tertulis seperti itu di buku "Madilog" yang ditulis oleh Tan Malaka. Lagipula, masa sekarang memang bukan lagi seperti masa-masa di Inggris pada masa hidup Charles Darwin. Dan lagi, Gregor Mendel sendiri yang merupakan ilmuwan pemrakarsa ilmu genetika modern yang dikenal sebagai Hukum Mendel, merupakan juga seorang biarawan Augustinian.

Sebagai tambahan informasi, bahwa untuk mempelajari variasi tanaman, Mendel melakukan penelitian dengan menguji sekitar 29.000 kacang polong. Mendel menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang polong mengikuti pola-pola tertentu, walaupun makna mendalam dari karya Mendel ini tidak diakui sampai pergantian abad ke-20.

Lalu Pak Pendeta menjawab singkat: "Betul kok, Ada Evolusi!?" Ia menjawabnya singkat, tapi dengan nada tegas dan bertanya sekaligus.

Itu adalah malam minggu yang sedikit creepy. Membicarakan soal evolusi dengan seorang pendeta senior pada malam minggu yang seharusnya santai dan pada waktu yang sudah menunjukkan pukul 23:15 wib, itu seperti nongkrong di alun-alun kota, di mana ada sebuah truk seperti di Jeepers Creepers yang berkeliling mengitarinya dengan suara knalpot melengking serak yang dikemudikan oleh seorang pembunuh berdarah dingin.

Mengapa seram, misalnya soal makanan. Kalau terbukti bahwa evolusi ada, maka barangkali secara sosial dalam makna konotatif, evolusi itu jugalah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam konsep memakan dan dimakan. Kalau dulu manusia sering saling bertanya menjelang jam makan siang misalnya, "Hari ini kita makan apa?" atau "Hari ini kita makan dimana?" maka secara rasa, manusia sekarang, sadar atau tidak, sudah bergerak ke pertanyaan "Hari ini siapa kita makan?"

Lebih mirisnya, seperti dalam Jeepers Creepers, film horor yang dirilis pada tahun 2001 itu, yang tampil dengan tag line "What's eating you?" Ya, manusia sekarang sadar atau tidak, ada yang saling bertanya di antara sesamanya: "Hari ini, siapa atau apa yang akan memakanmu?"

Pertanyaan itu seolah menyiratkan kesadaran bahwa manusia bukanlah makhluk super yang unggul dari semua makhluk lainnya di muka bumi. Ia rentan, setidaknya mempunyai kelemahan, sehingga ia pun merupakan mangsa dari makhluk lain yang sudah pasti lebih tangguh dari dirinya. Manusia hari ini diambang kecemasan akan dimakan oleh siapa atau apa.

Bukankah sedikit menyeramkan bila kita tahu bahwa kita setiap hari diincar sebagai mangsa, sebagai makanan, dibawah bayang-bayang pertanyaan "Hari ini, siapa atau apa yang akan memakanku?"

Ini bukan pertanyaan yang muncul dari pertentangan antara konsep Idealisme Hegel dengan Materialisme Karl Marx, karena ini hanyalah tulisan soal rasa, maka tidak ada kewajiban mengungkapkan data.

Pada Kamis, 22 Agustus yang lalu, saya mengantar bapak ke Sukamakmur, karena besoknya dia akan berangkat ke Palangkaraya untuk sebuah urusan. Itu perjalanan yang tidak ada hubungannya dengan pemindahan ibu kota negara. Berangkat pukul 17:30 wib dari Kabanjahe, kami sampai di Sukamakmur pukul 19:00 wib. Itu adalah sebuah perjalanan yang santai, karena kami banyak mengobrol sepanjang jalan, dan kamipun sempat singgah sebentar di rumah makan pinggir jalan untuk makan malam.

Setelah men-drop-nya di penginapan, pukul 19:30 wib aku berangkat kembali pulang ke Kabanjahe. Perjalalanan pulang dari Sukamakmur kali ini, saya ditemani oleh seorang pendeta yang sudah berumur. Sebenarnya pendeta ini sudah ada di kota Berastagi pada pukul 17:00 wib yang lalu. Namun, ia kembali ke Sukamakmur karena jaketnya ketinggalan di sana. Ia kembali untuk mengambil jaket itu, menempuh perjalanan kembali selama sekitar satu jam hanya untuk jaketnya yang ketinggalan. Sebenarnya ia sedang menunggu tumpangan mobil lewat atau angkutan umum untuk pulang ke rumahnya di Berastagi, tapi sudah sekian lama menunggu belum ada yang lewat selain saya, maka dia menumpang dengan saya.

Sebelumnya, dia mengikuti sebuah acara sudah sejak hampir seminggu yang lalu di tempat ini. Tempat ini adalah sebuah retreat center, sebuah tempat untuk berefleksi, untuk merenung, bermeditasi, atau apa pun namanya yang berarti menarik diri dari rutinitas yang melelahkan untuk memberi kesegaran baru bagi jiwa maupun raga.

Perjalanan dari Sukamakmur ke Berastagi, tepatnya ke sebuah rumah pastori, yang merupakan rumah bagi pelayan di sebuah jemaat gereja tempat pak Pendeta ini melayani, kami tempuh lebih kurang 45 menit, sedikit lebih cepat dari perjalanan saat saya datang tadi sore. Selama perjalanan, hampir aku yang selalu mendominasi pembicaraan. Pendeta ini sedikit sekali berbicara. Ia hanya sesekali menimpali dengan gumaman: "Hmhmhm."

Pertanyaan awalku membuka percakapan: "Bagaimana menurut para jemaat yang Pak Pendeta layani mengenai kinerja pemerintah kita saat ini, Pak?"

Jawabnya: "Yah, masyarakat kan paling merasa perlu bagaimana bisa lebih mudah mencari makan. Itulah yang dirasakan masyarakat masih sangat kurang terasa dari pemerintah saat ini."

Seterusnya, blablabla..., hanya saya yang tetap mengoceh sepanjang perjalanan.

Saat tiba di Kota Berastagi, saya menanyakan apakah ia merasa lapar dan mau mencari makan malam. Saya sendiri sebenarnya sudah makan pada pukul 18:30 wib tadi. Makanya sengaja menunggu barang satu jam lagi baru bertanya soal makan malam, karena kalau seandainya akan ikut makan lagipun sudah ada ruang yang cukup di lambung untuk saya ikut makan lagi. Oh, walaupun tidak seseram Jeepers Creepers, namun ada kepentingan diri pribadi dibalik soal makanan di antara kami, memang.

Tapi pak Pendeta bilang bahwa ia belum lapar dan nanti akan makan malam di rumah saja. Dari titik tempat saya bertanya terakir kali soal makanan ini, masih ada waktu perjalanan sekitar 30 menit untuk sampai di rumah pastori, tempat kediamannya.

Pak Pendetapun bertanya satu hal kepadaku: "Kamu sudah membaca buku-buku soal beternak ikan?" tanyanya singkat.

"Belum Pak Pendeta. Aku lebih suka membaca buku-buku soal teologia dan filsafat" kataku.

Entah apa maksudnya menanyakan itu kepadaku, tapi sudah pasti ada hubungannya dengan hal yang kami bahasa dalam perjalanan lebih kurang selama satu jam belakangan ini. Hanya faktanya adalah, bahwa dia yang seorang pendeta mendorong saya yang seorang PNS untuk berpikir soal ternak ikan, sementara saya yang PNS mendesak dia membahas soal teologia dan filsafat. Kalau topik-topik pembicaraan ini dihubungkan dengan simbolisasi makanan, jangan-jangan dia mau memberi nasihat, jangan-jangan saya salah makanan.

Lalu setelah sampai di simpang rumahnya, katanya: "Kamu sudah membaca John Locke?"

"Sudah Pak Pendeta, sedikit-sedikit. Sedikit juga Hegel, Nietzsche, Marx, Engels, dan lain-lain," kataku.

Lalu sampailah kami di rumahnya. Saat akan turun dari mobil, dia berkata: "Kalau seperti itu, harusnya kamu cocoknya berkhotbah saja" katanya, lalu kami berpisah.

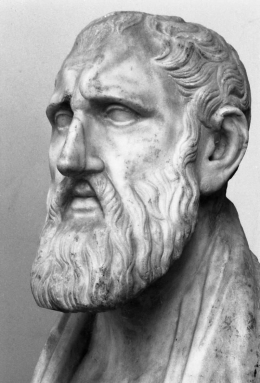

Dalam sisa perjalanan dari rumah pak Pendeta ini ke rumah saya di Kabanjahe, aku tersenyum sendiri membayangkan pak Pendeta ini dengan semua hal yang kami bincangkan, atau lebih tepatnya dengan hal-hal yang aku ocehkan, sementara ia lebih banyak mendengar saja. Sekilas, ia memang mirip dengan Zeno dari Citium, seorang filsuf stoik yang berpengaruh besar terhadap stoikisme pada awal abad ke-3 SM di Yunani.

Dari penampilanna yang bagai Filsuf, bukan saja dari pakaian yang sudah agak kumal yang dia kenakan, atau jenggot, kumis dan cambangnya yang berewok tidak dicukur sudah cukup lama, tapi juga dari sikap tenangnya. Bagaimana seseorang yang terlihat sangat bersahaja atau bahkan miskin dalam penampilannya bisa juga sekaligus terlihat sebagai orang bijaksana, mungkin bukan saja karena reaksinya yang sangat irit dalam gumaman "Hmhmhm" saja, tapi itu adalah reaksi sebagaimana terminologi stoikisme dalam sejarahnya di Athena, Yunani, dengan menyebutnya sebagai etika filsafat penderitaan dalam kesunyian.

Dia bisa saja merasa selama lebih kurang 1 jam percakapan yang lebih terasa sebagai monolog itu, ini anak muda yang banyak bicara, "Hmhmhm" katanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukan tanpa alasan kenapa ia bertanya apakah saya sudah membaca tentang John Locke.

John Locke adalah seorang filsuf rasionalis yang termasuk penganjur mula-mula, yang mengatakan bahwa "Pengalaman adalah guru yang utama." Dalam banyak fakta, memang orang yang berpengalaman seringkali justru terlihat sebagai yang sedikit sekali berbicara. Bahkan ia terlihat mederita dalam kesunyiannya. Sebaliknya, tong kosong nyaring bunyinya. Maka, belum tentu orang yang banyak berbicara berarti sudah lebih banyak tahu, atau malah sebaliknya.

Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, maka pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Dengan kata lain, rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurutnya adalah pengalaman. Hal ini dijelaskan dalam tulisannya tentang "Esai tentang Pemahaman Manusia" (An Essay Concerning Human Understanding-1690).

Menurut Locke, ketika keadaan alamiah manusia telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka situasi harmoni mulai berubah, dimana penyebab utamanya adalah uang. Oleh karena uang, manusia berubah menjadi pengumpul kekayaan secara berlebihan, manusia mempertahankan harta miliknya, ia menjadi mudah iri, saling bermusuhan, dan saling bersaing.

Maka dengan dasar kedengkian, manusia terbiasa melakukan kekerasan, dan saling menghancurkan. Hal inilah yang memakan manusia, menjadikan manusia sebagai mangsa dewasa ini. Perubahan, yang entah dalam bentuk evolusi atau revolusi ini, berpotensi memusnahkan kehidupan manusia.

Dari kesadaran itulah John Locke, memunculkan istilah kontrak sosial, sebagai jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi. Konsep ini juga menandai saat lahirnya negara persemakmuran (commonwealth). Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut.

Mengambil latar kehidupan Locke pada zaman monarki di Inggris dan situasi yang berkembang di Eropa secara umum, sudah menjadi kenyataan bahwa sejak dahulu kala, untuk menjadi anggota parlemen yang bertugas menyusun undang-undang negara, berhubungan erat dengan dibutuhkannya banyak sekali sumber daya, atau tersedianya ongkos politik yang mahal.

Locke juga menjadi salah satu pembaca pertama dari "Principia," karya penting dari Isaac Newton. Locke dan Newton sering bertemu untuk berdiskusi dan saling berkirim surat, untuk membahas topik-topik tertentu. Topik yang menjadi minat utama mereka berdua bukanlah ilmu alam tetapi penafsiran Alkitab. Maka, menjadi jelas mengapa didapatkan juga adanya pandangan lain dari Locke, yang masih berhubungan dengan konsep negara, yakni mengenai hubungan antara agama dan negara. Hal ini ditemukan di dalam tulisannya yang berjudul "Surat-Surat Mengenai Toleransi" (Letters of Toleration).

Lalu, kembali ke percakapan saya dengan Pak Pendeta soal evolusi pada malam minggu yang seharusnya santai, saat waktu sudah menunjukkan pukul 23:15 wib. Kata Pak Pendeta: "Itulah evolusi ya? Hampir-hampir mirip juga dengan akibat pengaruh polusi."

Zeno, tokoh awal filsafat Stoa, yang mirip parasnya dengan pak Pendeta yang sedikit bicaranya itu, seolah mengkonfirmasi pandangan yang mencolok tentang etika Stoa dalam sosok pendeta ini, yakni: "Bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia, hidup pasrah atau tawakal menerima keadaannya di dunia. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal."

Mungkinkah, gumamannya dalam "Hmhmhm" sesekali dalam ocehan saya itu adalah bentuk ketenangannya yang luar biasa atau mungkin bentuk kemampuan nalarnya yang tertinggi atas semua hal yang terjadi, aku hanya tersenyum-senyum membayangkannya.

Atau barangkali, bagi saya yang awam mengenal personalnya secara kasat mata, pada dirinya tidak terjadi proses evolusi? Atau mungkin belum, entah besok nanti pada keturunannya? Karena, sejak dulu saya mengenalnya, penampilan dirinya tetap seperti hari ini. Bukan soal muda atau tua keadaan raganya, tetapi sikap apatheia, hidup pasrah dan tawakalnya. Ia tetap konsisten, dalam kesederhanaan atau cuek saja. Seperti itukah yang dikatakan filsuf? Hmhmhm...

Dalam keadaannya yang aku simpulkan sementara "menderita dalam kesunyian," terbersit perasaan iba. Dulu ia merokok, tapi sekarang tidak. Itu bagus, lebih sehat, seharusnya. Tapi jangan-jangan karena ia tidak mampu lagi membelinya. Aku tawarkan, sepanjang 1 jam itu, ada dia ambil satu saja.

Aku menawarkan kepadanya agar kami makan malam, ia berkata akan makan malam di rumah saja. Dia sudah beberapa tahun menjadi duda, istrinya telah tiada, tapi ia tidak menikah lagi. Maka, sampai di rumah ia pasti akan memasak untuk dirinya sendiri, itupun kalau ada yang mau dimasak, bukan saja soal ada tidaknya uang, tapi saya bisa membayangkan seorang pria yang ditinggal mati oleh istrinya. Hmhmhm... Aku berhenti tersenyum, karena aku semakin mendekati arti menderita dalam kesunyian, tapi dia memang terlihat tenang saja, sejak dari awal, sejak dulu.

Tindakannya ini seolah menjadi gambaran ajaran Stoa dalam etika. Bahwa seseorang tidak perlu terbawa emosi negatif atau pathos. Seperti perasaan takut misalnya, melainkan berbahagia dengan kemerdekaan penuh, menjadi cuek.

Dia yang bergumam dalam "Hmhmhm" saja, menjelaskan inti ajaran Stoa: "Itu adalah orang-orang yang percaya bahwa emosi negatif, yang menghancurkan manusia, dihasilkan dari keputusan yang salah. Seorang sophis, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan, misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan sebagainya. Seorang Stoik, seperti kata Epictetus, hendaknya tidak banyak bicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang-orang awam. Melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirkannya tentang kebaikan."

Memang terkadang dalam kehidupan, ketenangan dari orang-orang yang menderita dalam kesunyian itu menjadi hiburan dan sekaligus sumber kejengkelan bahkan olok-olokan bagi orang lain. Tapi ia tetap tenang. Apakah dia menderita atau menikmati, hanya terdengar dalam "Hmhmhm"nya.

Stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Seorang Stoik dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Hal ini berbeda dengan istilah filsuf atau filosof yang hanya menyukai ide-ide kebijaksanaan, tetapi biasanya gagal melakukan ide-ide kebijaksanaan itu dalam tindakan.

Di mata kaum Stoa, logos universalnya adalah Dia yang menata alam semesta ini dengan rasional. Maka, senegatif apa pun kejadian yang menimpanya, seorang Stoa yang bijak akan melihat kejadian tersebut sebagai bagian dari tenunan indah Ilahi atau Logos. Maka, para pemikir etika yang dipengaruhi oleh filsafat Stoa, juga selalu melibatkan Allah dalam konstruksi etikanya.

Siapa yang bisa memastikan pada zamannya bahwa Darwin tidak memikirkan Allah sewaktu menciptakan teori evolusinya, sehingga ia sangat ditentang agamawan? Sejarahlah yang kini membuktikannya, meskipun secara lahiriah tidak sebanding dengan apa yang didapatkan Darwin oleh karenanya.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Stoikisme

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H