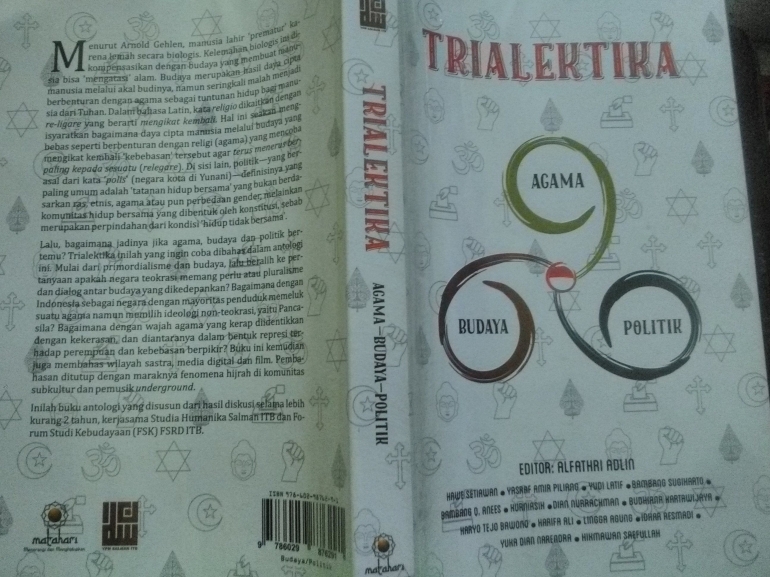

Trialektika merupakan buku bunga rampai hasil diskusi selama dua tahun yang diselenggarakan oleh Studia Humanika Salman ITB ataupun Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB. Seperti bunga rampai pada umumnya, tentunya isi buku tersebut merupakan kumpulan banyak tulisan dari beberapa orang dalam diskusi-diskusi yang telah dilaksanakan. Secara garis besar buku ini membahas tiga tema pokok yakni agama, budaya, dan politik.

Mengawali isi dari buku ini kita akan berlayar dalam lautan khazanah spiritualitas yang dikemukakan oleh Editor buku sendiri yakni Alfathri Adlin. Ihwal spiritualitas ini menjadi pijakan dalam pembicaraan soal bagaimana agama sering berbenturan-atau dibenturkan-dengan budaya.

Pembahasan spiritualitas dimulai dari pengertian-pengertian yang lahir di Timur maupun di Barat. Dalam khazanah intelektual Timur spiritual masih lekat kaitannya dengan agama sedangkan pengertian spiritualitas di Barat sudah tidak lekat dengan agama melainkan kepada intensitas pengalaman yang tak lazim di alami seseorang namun berbeda dari keseharian biasanya.

Pembahasan ihwal relasi agama dan budaya dibahas lebih lanjut oleh Hawe Setiawan yang berangkat dari tolok ukur primordialisme dalam hal ini primordialisme budaya sunda. Hawe menekankan bagaimana di wilayah Priangan gunung menjadi salah satu hal penting dan guriang sebagai ruh dari pegunungan tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah yang menyebutkan bahwa daerah Priangan merupakan hasil dari letusan gunung sunda purba di masalalu, serta Bandung Raya yang merupakan cekungan.

Pembahasan beralih kepada relasi antara agama dan politik. Yasraf Amir Piliang membuka pembahasannya dari budaya yang saat ini berkembang dimana postmodernisme yang mengusung wacana dekontruksi penolakan atas narasi-narasi universalisme, nasionalisme dan sentralisme, dalam rangka mewadahi narasi-narasi pluralisme. Namun, di lain pihak Islam berada pada posisi yang mendapat label negatif berupa ektrimisme, fundamentalisme, terorisme, diskriminasi gender, dan label negatif lainnya, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan sebagai islamophobia di dunia barat. Untuk menjawab permasalahan tersebut lantas timbul pertanyaan, apakah pembentukan negara Islam merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan? Atau bukan membentuk negara Islam akan tetapi membina masyarakat yang diridhai Allah Swt.?

Pertanyaan yang diajukan dalam tesis Yasraf tersebut mendapat jawaban dari tulisan selanjutnya yakni dari Yudi Latif. Dimana tulisan tersebut membahasa relasi antara agama dan negara. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikn Indonesia sebagai negara Islam. Religiusitas masyarakat sejak Nusantara telah menerima keragaman dalam berkeyakinan. Namun, tidak dapat dipungkiri justru disaat kematangan bernegara mulai tumbuh disitulah kekerasan yang mengatasnamakan agama mulai bermunculan dan masi dilakukan. Bahkan, Jawa Barat yang notabene sebagai daerah yang aman dan damai justru saat ini menepati posisi pertama dalam tindak kekerasan atas nama agama di Indonesia.

Untuk itu, Bambang Sugiharto menjelaskan bahwasanya di dalam dunia modern ini persoalan agama bukan semata persoalan manusia dengan Tuhan-Nya(personal), akan tetapi agama menjadi persoalan sosial. Etika personal seorang penganut agama menjadi persoalan struktur sosial dan budaya sehingga tanggung jawab adalah inti dalam beragama saat ini. Namun, sering kali doktrin-doktrin agama yang berkembang rawan untuk diselewengkan menjadi sebuah dogma yang mau tidak mau harus diterima oleh kelompok umat beragama. Sehingga kecenderungan umat beragama untuk bersifat totaliter dan ideologis radikal sangat mungkin terjadi. Ketika yang "liyan" dianggap tidak semestinya dilakukan bahkan tidak semestinya ada bisa menjadi pemicu bagi perbuatan tidak manusiawi sehingga memiliki legitimasi untuk diperlakukan bukan seperti manusia, padahal yang dilakukannya adalah berupa "keyakinan" beragama yang kuat.

Ihwal relasi agama dan filsaat seperti yang disinggung dalam tulisan Bambang Sugiharto, dalam tulisan Bambang Q Anees ini lebih berfokus pada rasionalitas: apakah agama dan filsafat dapat dipadu padankan? Atau kah keduanya meupakan dua dimensi yang berbeda? Apakah agama mengakomodir berkembangnya filsafat? Ataukah filsafat yang memang tidak sejalan dengan agama? Pertanyaan-pertanyaan mencoba untuk dijawab. Selanjutnya dengan beranjak dari pernyataan Zainah Anwar bahwa Indonesia merupakan tolok ukur keterbukaan dialogis antara perempuan dan Islam, Kurniasih mencoba untuk membedah bagaimana relasi kuasa perempuan dan Islam serta proses dialog diantara keduanya. Apakah sistem patriaki yang dominan di Indonesia bukan menjadi halangan bagi proses dialogis tersebut? Apakah hukum Islam tidak cukup dalam memberikan ruang dalam wacana dialogis perempuan dan Islam? Dengn menggunkn hermeneutika dalam penafsiran ayat-ayat Al-qur'an, ia mencoba untuk membedah bagaimana seharusnya tasiran diperlakukan. Mengingat ada kecenderungan untuk mensucikan produk tafsir sama sucinya dengan idealitas Islam itu sendiri.

Selanjutnya tulisan Dian Nurachman mengangkat hwal agama dan sastra. Dengan menelusuri historisitas sastra maupun agama, pembahasan mengarah pada keslarasan antara sastra dan agama. Sastra sebagai sumber nilai tidak hanya mewariskan norma kehidupan, akan tetap mampu menjawab tantangan zaman. Pembahasan budaya literasi tersebut berlanjut kepada tulisan Budhiana Kartawijaya. Dimana dalam tulisannya Budhiana membahas perihal budaya digital.

Dalam budaya digital ekspresi literasi tidak hanya diungjapkan dalam bentuk tulisan, namun bisa diungkapkan dalam bentuk lain seperti visual dan bahasa lisan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Hal tersebut tidak terlepas dengan adanya internet sebagai penyebar informasi dalam dunia digital.

Namun, internet pula yang memunculkan paradoksal seperti: bagaimana nilai-nilai lokal, etnisitas, tradisi, ikatan keagamaan, bahkan undamentalisme menguat dan memiliki medium baru dalam penyebarannya. Hal tersebut menurutnya terjadi lantaran adanya konvergnsi media yang menyebabkan timbulnya networking society, dan tumbuhnya komunitas diaspora di Barat.

Pembahasan selanjutnya beralih pada tema agama dan film yang disajikan Haryo Tejo Bawono dan Harifa Ali Albar Siregar. Haryo merumuskan budaya secara sederhana pada awalnya sebagai konstruksi manusia. Adapun film-sebagai salah satu seni termuda-merupakan konvergensi dari semua seni yang sebelumnya lebih dulu ada.

Di dalam film kita bisa melihat peleburan antara sastra, musik, teater, dan seni lainnya. Selain itu film merupakan medium yang memiliki daya resap yang paling kuat diantara yang lainnya, penyuebarannya yang global dan populer. Lalu, pembahasan berlanjut terkait relasi antara agama, budaya dan pembacaan film berdasarkan perspektif teologi maupun kebudayaan. Sementara itu, Harifa mencoba menganalisis film menggunakan pisau psikoanalisis untuk melihat bagaimana tontonan film sebagai budaya visual menjadi suatu usaha dalam mencari kepuasaan jiwa.

Karena film merupakan salah satu produk dari budaya visual maka dalam setiap tontonannya akan terjadi suatu "ketaksadaran" bagi si penonton terhadap budaya visual yang ditontonnya, dengan bantuan teori psikoanalisis Jacques Lacan, ia berusahan memperlihatkan bagaimana tontonan bisa memengaruhi seorang ibu rumah tangga untuk "kecanduan" terhadap tontonannya, bahkan cenderung untuk mengidentifikasi dirinya seperti yang ada di dalam totntonan.

Empat tulisan berikutnya membahas ihwal agama dan musik, khususnya skena undergroun. Masing-masing ditulis oleh Idhar Resmadi, Lingga Agung Partawijaya, Yuka Dian Narendra, dan Hikmawan Saefullah. Idhar megawali pembahasannya mengenai fenomena hijrah yang dilakukan oleh para musikus tanah air, seperti Reza, ex-drummer Noha, Berry Saint Loco, sementara musikus pendahulu seperti Gito Rollies, Hary Mukti, dan Sakti "SO7". Fenomena hijrah tersebut memperlihatkan bahwa hijrah bukan sesuatu yang baru.

Jenis hijrahnya pun berbeda, ada yang hijrah total mulai dari dirinya sendiri hingga hijrah dari musik dan menganggapnya sebagai sesuatu yang haram untuk dimainkan. Ada pula yang hijrah dan tetap menggunakan musik sebagai medium untuk berdakwah, bahkan jenis musik cadas menjadi medium dakwah.

Terlepas dari pro-kontra penggunaan musik sebagai medium dakwah, ditambah jenis musik yang digunakannya bergenre cadas ataupun sejenisnya, kita harus melihat bahwa hijrah merupakan fenomena personal dan ketika musik dijadikan medium dakwah berarti sudah memasuki gerakan sosial. Sementara itu, Lingga memaparkan skena musik underground sebagai subkultur pada awalnya melakukan resistensi terhadap agama, negara dan kapitalisme yang secara simbolik merupakan insitusi kekuasaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan kondisi kultural pemusik itu sendiri, skena musik underground yang notabene resisten terhadap institusi kekuasaan seperti diatas, malah menjadi lekat dan dekat terhadap institusi tersebut. Justru skena undergroun menjadi medium untuk mengekspresikan religiusitas pemusik itu sendiri.

Selanjutnya, Yuka mengamati fenomena glokalisasi-pengadaptasiai-dari skena underground terhadap kultur budaya yang ada di Indonesia. Misalnya dengan munculnya Javanese Black Metal (JBM) dimana skena musik black metal dipadupadankan dengan unsur-unsur kejawaan membuahkan suatu alternatif baru bagi ragam jenis black metal itu sendiri. Selain itu, munculnya JBM merupakan upaya untuk menangkal Islamisme yang cenderung merampas budaya khas dari Jawa itu sendiri.

Yuka mencoba untuk membandingkan antara JBM dengan Norwegian Black Metal (NBM) dalam skena musik ini. JBM dan NBM pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal resistensi terhadap agama. Jika NBM melakukan resistensi terhadap agama dan mendorong untuk mempromosikan paganisme, sedangkan JBM resisten terhadap kebudayaan dominan-dalam hal ini Islam-untuk mempromosikan Mistisisme Jawa dalam hal ini Kejawen dalam musik-musik yang dibawakannya. Sedangkan Hikmawan melihat bahwa subkultur mempunyai relasi yang kuat dengan wacana agama dan politik agama.

Di Barat, agama bukan pilihan komunitas punk, sedangkan di Indonesia justru sebaliknya. Agama memegang peranan penting bagi kebanyakan punk dan menjadi sumber kebutuhan spiritual. Bahkan kemunculan kolektif-kolektif underground berbasis agama yang mengusung Islamisme sebagai basis ideologisnya seperti Komunitas Salam Satu Jara (KSSJ), Ghurabaa Militant Tauhid (GMT) dan lainnya merupakan warisan dari kontradiksi yang muncul. Hal tersebut menunjukan bahwa skena musik underground menjadi wadah bagi pergerakan kolektif berbasis agama untuk mengkampanyekan Islamisme yang mereka usung.

Tulisan terakhir dan menjadi penutup buku ini adalah tulisan yang disajikan oleh Harifa Ali Albar Siregar. Berbeda dengan tulisan sebelumnya yang membahasa relasi agama dan film. Pada tulisan ini ia mencoba untuk menyoroti fenomena subkultur-khususnya skena underground-merupakan kelanjutan dari resistensi Orde Baru terhadap musik uncderground yang di cap "kiri". Dimana Indoneia merupakan sebuah keluarga dalam filsafat orde baru, Soeharto bertindak sebagai bapak bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai anak-anaknya. Sebagai seorang anak maka kehendak si anak akan ditentukan oleh sang orang tua dalam hal ni bapak, namun seiring berjalannya waktu si anak mulai dewasa dan bapak sudah tidak serta merta mencampuri hidup anak. Sehingga, ada saatnya Soeharto untuk lengser keprabon, mandeg pandita.

Demikianlah ulasan singkat mengenai buku Trialektika ini. Buku yang terdiri dari tujuh belas tulisan ini semoga bisa menambah khazanah intelektual kita semua dan menambah litelatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam pengembangan budaya literasi di Indonesia khususnya generasi mudanya, sehingga tidak terkungkng oleh satu pemahaman, akan tetapi terbuka dan bisa berdiskusi dalam tema apapun.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H