Pembahasan selanjutnya beralih pada tema agama dan film yang disajikan Haryo Tejo Bawono dan Harifa Ali Albar Siregar. Haryo merumuskan budaya secara sederhana pada awalnya sebagai konstruksi manusia. Adapun film-sebagai salah satu seni termuda-merupakan konvergensi dari semua seni yang sebelumnya lebih dulu ada.

Di dalam film kita bisa melihat peleburan antara sastra, musik, teater, dan seni lainnya. Selain itu film merupakan medium yang memiliki daya resap yang paling kuat diantara yang lainnya, penyuebarannya yang global dan populer. Lalu, pembahasan berlanjut terkait relasi antara agama, budaya dan pembacaan film berdasarkan perspektif teologi maupun kebudayaan. Sementara itu, Harifa mencoba menganalisis film menggunakan pisau psikoanalisis untuk melihat bagaimana tontonan film sebagai budaya visual menjadi suatu usaha dalam mencari kepuasaan jiwa.

Karena film merupakan salah satu produk dari budaya visual maka dalam setiap tontonannya akan terjadi suatu "ketaksadaran" bagi si penonton terhadap budaya visual yang ditontonnya, dengan bantuan teori psikoanalisis Jacques Lacan, ia berusahan memperlihatkan bagaimana tontonan bisa memengaruhi seorang ibu rumah tangga untuk "kecanduan" terhadap tontonannya, bahkan cenderung untuk mengidentifikasi dirinya seperti yang ada di dalam totntonan.

Empat tulisan berikutnya membahas ihwal agama dan musik, khususnya skena undergroun. Masing-masing ditulis oleh Idhar Resmadi, Lingga Agung Partawijaya, Yuka Dian Narendra, dan Hikmawan Saefullah. Idhar megawali pembahasannya mengenai fenomena hijrah yang dilakukan oleh para musikus tanah air, seperti Reza, ex-drummer Noha, Berry Saint Loco, sementara musikus pendahulu seperti Gito Rollies, Hary Mukti, dan Sakti "SO7". Fenomena hijrah tersebut memperlihatkan bahwa hijrah bukan sesuatu yang baru.

Jenis hijrahnya pun berbeda, ada yang hijrah total mulai dari dirinya sendiri hingga hijrah dari musik dan menganggapnya sebagai sesuatu yang haram untuk dimainkan. Ada pula yang hijrah dan tetap menggunakan musik sebagai medium untuk berdakwah, bahkan jenis musik cadas menjadi medium dakwah.

Terlepas dari pro-kontra penggunaan musik sebagai medium dakwah, ditambah jenis musik yang digunakannya bergenre cadas ataupun sejenisnya, kita harus melihat bahwa hijrah merupakan fenomena personal dan ketika musik dijadikan medium dakwah berarti sudah memasuki gerakan sosial. Sementara itu, Lingga memaparkan skena musik underground sebagai subkultur pada awalnya melakukan resistensi terhadap agama, negara dan kapitalisme yang secara simbolik merupakan insitusi kekuasaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan kondisi kultural pemusik itu sendiri, skena musik underground yang notabene resisten terhadap institusi kekuasaan seperti diatas, malah menjadi lekat dan dekat terhadap institusi tersebut. Justru skena undergroun menjadi medium untuk mengekspresikan religiusitas pemusik itu sendiri.

Selanjutnya, Yuka mengamati fenomena glokalisasi-pengadaptasiai-dari skena underground terhadap kultur budaya yang ada di Indonesia. Misalnya dengan munculnya Javanese Black Metal (JBM) dimana skena musik black metal dipadupadankan dengan unsur-unsur kejawaan membuahkan suatu alternatif baru bagi ragam jenis black metal itu sendiri. Selain itu, munculnya JBM merupakan upaya untuk menangkal Islamisme yang cenderung merampas budaya khas dari Jawa itu sendiri.

Yuka mencoba untuk membandingkan antara JBM dengan Norwegian Black Metal (NBM) dalam skena musik ini. JBM dan NBM pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal resistensi terhadap agama. Jika NBM melakukan resistensi terhadap agama dan mendorong untuk mempromosikan paganisme, sedangkan JBM resisten terhadap kebudayaan dominan-dalam hal ini Islam-untuk mempromosikan Mistisisme Jawa dalam hal ini Kejawen dalam musik-musik yang dibawakannya. Sedangkan Hikmawan melihat bahwa subkultur mempunyai relasi yang kuat dengan wacana agama dan politik agama.

Di Barat, agama bukan pilihan komunitas punk, sedangkan di Indonesia justru sebaliknya. Agama memegang peranan penting bagi kebanyakan punk dan menjadi sumber kebutuhan spiritual. Bahkan kemunculan kolektif-kolektif underground berbasis agama yang mengusung Islamisme sebagai basis ideologisnya seperti Komunitas Salam Satu Jara (KSSJ), Ghurabaa Militant Tauhid (GMT) dan lainnya merupakan warisan dari kontradiksi yang muncul. Hal tersebut menunjukan bahwa skena musik underground menjadi wadah bagi pergerakan kolektif berbasis agama untuk mengkampanyekan Islamisme yang mereka usung.

Tulisan terakhir dan menjadi penutup buku ini adalah tulisan yang disajikan oleh Harifa Ali Albar Siregar. Berbeda dengan tulisan sebelumnya yang membahasa relasi agama dan film. Pada tulisan ini ia mencoba untuk menyoroti fenomena subkultur-khususnya skena underground-merupakan kelanjutan dari resistensi Orde Baru terhadap musik uncderground yang di cap "kiri". Dimana Indoneia merupakan sebuah keluarga dalam filsafat orde baru, Soeharto bertindak sebagai bapak bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai anak-anaknya. Sebagai seorang anak maka kehendak si anak akan ditentukan oleh sang orang tua dalam hal ni bapak, namun seiring berjalannya waktu si anak mulai dewasa dan bapak sudah tidak serta merta mencampuri hidup anak. Sehingga, ada saatnya Soeharto untuk lengser keprabon, mandeg pandita.

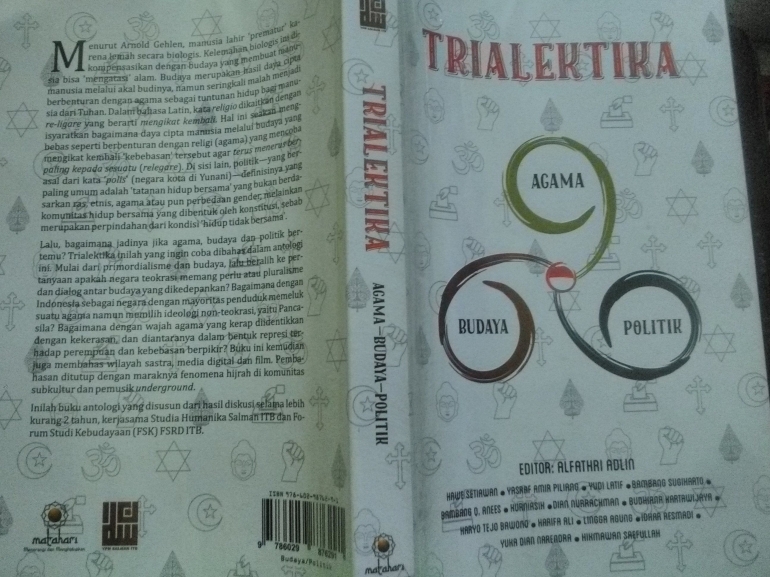

Demikianlah ulasan singkat mengenai buku Trialektika ini. Buku yang terdiri dari tujuh belas tulisan ini semoga bisa menambah khazanah intelektual kita semua dan menambah litelatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam pengembangan budaya literasi di Indonesia khususnya generasi mudanya, sehingga tidak terkungkng oleh satu pemahaman, akan tetapi terbuka dan bisa berdiskusi dalam tema apapun.