Kita mengambil satu bait dari puisi "Al-Aqsa Palestina". Sang penyair menulis: Allahu Akbar, Allahu Akbar // Seakan Al Aqsa di tengah isak tangisnya tetap menyeru // lantang suara takbir di saat buldozer biadab Israel membabi // buta memangsa Palestina. Pertama, frasa Al-Aqsa Palestina, digunakan sebagai judul. Dapat ditangkap 'maksud' penyair, bahwa bagunan ibadah itu adalah sebuah simbol. Simbol keyakinan, sekaligus simbol perlawanan. Simbol itu 'dihidupkan': sedang berdiri kokoh dan meneriakkan kebesaran Tuhannya, ditengah upaya penguasa Israel 'meruntuhkan' dirinya. Kedua, penyair memperhadap-hadapkan dua 'elemen politis' dalam relasi yang kolonialistik: Israel yang membuldozer membabi-buta dan Palestina sebagai pihak 'termangsa'.

Dengan konteks isi yang sama, puisi "Menunggu Waktu Subuh Di Gerbang Masjid Al-Aqsa", penyairnya menggoreskan pena: Penantian menjagaku // Di balik gerbang Al-Aqsa berdiri manusia congkak // bersenapan // Jamaah masjid agung dengan kubah hitam berdatangan // Aku ketuk bandul pintunya tanpa rasa takut // Apa harus berlari dari penindasan? Pada bait ini, Al-Aqsa ditampilkan lebih tegas sebagai simbol 'politik perlawanan'. Para jamaah tetap berdatangan tanpa rasa takut, untuk menunjukkan 'hak politik' mereka. Meski dijaga dengan senapan dan kecongkakan, kaum 'pemegang hak politik' itu, tidak akan pernah berlari dari para penindas.

Adalah sulit terhindarkan dari nuansa ideologis ketika menulis topik Palestina secara umum, atau secara khusus, Gaza. Terutama ketika negeri asal-usul para Nabi itu, memasuki era sejarah pasca Deklarasi Balfour, awal abad 19. Sebuah 'kesepakatan' yang berdampak pada proses transplantasi 'kebangsaan Israel' di bumi Palestina, tanpa akar 'nasionalisme'. Bangsa cangkokan itu kemudian berkamuflase secara formal menjadi negara. Pada saat yang sama, 'pemilik sah' tanah itu, begitu 'sulit' diakui eksistensinya sebagai negara, secara pasti.

Jalan 'Jihad'

Pasca deklarasi itu, pejalanan bangsa Palestina adalah pejalanan jihad tiada ujung sejarah. 'Jihad' membebaskan diri kolonialisasi kaum zionis. Suatu kerja kemanusiaan yang tiada letih, hingga "Janji Abadi" tertunaikan: kemenangan Cahaya atas kegelapan. dan Al-Aqsa kembali utuh kepada yang Haq.

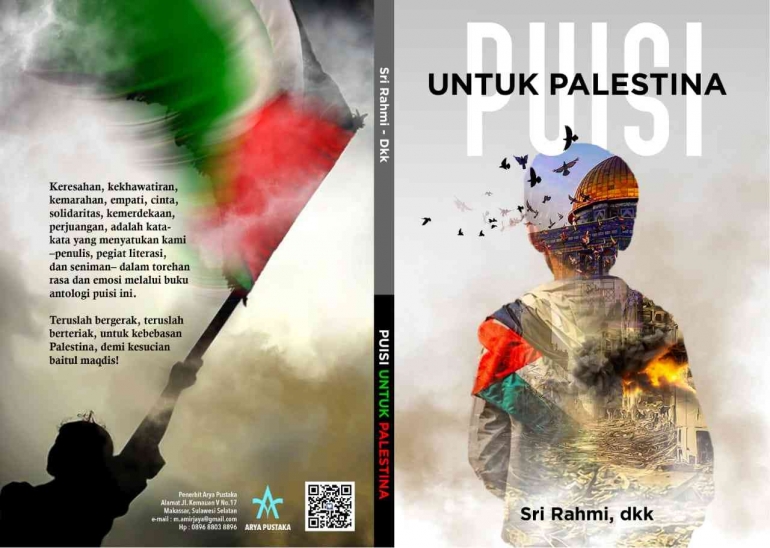

Solidaritas atas jihad bangsa Palestina dalam ragam bentuknya, dari seluruh bangsa-bangsa muslim, juga adalah refleksi dari 'jalan jihad' itu sendiri. Termasuk, ketika para penyair yang menyumbang tulisan puisi-puisi mereka dalam buku Puisi Untuk Palestina, bolehlah dikatakan, mereka sedang menempuh 'jalan jihad' melalui sastra, khususnya dalam bahasa puitik.

Jika jihad, dimaknai secara umum sebagai jalan perang pisik, maka jalan jihad dalam sastra adalah perang 'ideologi'. Gagasan, keyakinan, prinsip-prinsip, ide dan harapan ideal (kaum muslim), menjadi muatan isi dalam ungkapan puitik, dalam rangka motif: 'pembebasan' Palestina.

Membayangkan: seluruh simbol, tanda dan huruf kebahasan puitik itu, dengan seluruh maknanya, menjelma ribuan roket berhulu ledak 'nuklir hikmah', berbaris rapi, menelurusi awan cerah melintasi benua-benua, menerobos perbatasan Israel, dan dengan 'lembut', menghunjam uluh hati setiap zionis, yang denganya, kaum itu, dipercepat langkahnya menuju 'padang penghukuman' ukhrawi.

SM. 23/3/2024