"Semiotika adalah ilmu tentang dusta". Ungkapan ini dapat kita bolak-balik dengan kalimat yang berbeda. Misalnya: untuk mengetahui tentang dusta kita harus belajar semiotika.

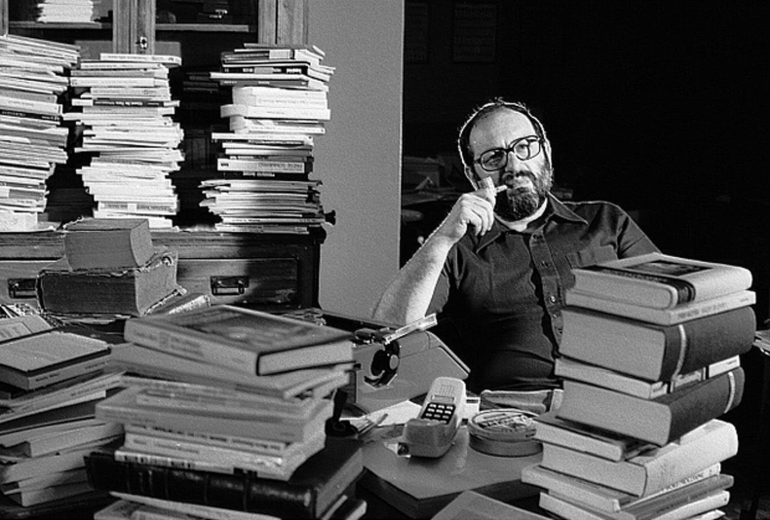

Kata-kata singkat Umberto Eco di atas memancing kita untuk berpikir kritis. Sebab selama ini yang ada dalam kepala kita, semiotik diartikan sebagai ilmu tentang tanda.

***

Dusta

Lalu dimanakah letak dustanya? Ia menilai bahwa semua tanda itu dusta. Sebab, “tanda” ada sebagai wakil dari yang “asli”. Kemudian “tanda” itu dianggap atau disepakati sebagai yang asli atau nyata. Padahal kata Eco, keduanya berbeda namun kita tidak menyadari.

Saya beri contoh, lampu merah di jalan raya. Pada hakikatnya “lampu merah” tersebut adalah sebuah lampu yang warnanya merah, namun ia dihadirkan sebagai wakil dari sebuah aturan lalin (yaitu berhenti).

Nah, di sini kalau kita cermat antara “lampu merah” dan “berhenti” keduanya berbeda jauh bahkan tidak memiliki hubungan. Namun karena dikonvensikan, akhirnya diterima oleh masyarakat luas bahwa lampu merah adalah berhenti.

***

Tanda dan Hoaks

Selanjutnya, kata “dusta” akan saya ganti dengan saudara kembarnya yaitu “hoaks”. Jadi, untuk mengidentifikasi kalimat, pendapat, atau berita hoaks salah satunya dengan semiotika. Ya, alangkah baiknya dan dipandang perlu untuk belajar semiotik karena memiliki korelasi dengan kabar yang menyebar luas saat ini.

Agar lebih mudah dipahami, saya akan jelaskan rute mainnya sebagai berikut. Tanda adalah sesuatu yang mewakili dari aslinya (petanda). Jadi, petanda adalah makna yang sembunyi di balik tanda. Untuk memaknai sebuah tanda kita harus tahu ilmunya. Sehingga kita dapat memperoleh makna di balik tanda tersebut dengan benar sesuai keyakinan pembuat tanda.

Contoh, saya berjalan-jalan lalu melihat awan gelap. Nah, awan gelap di atas langit itu disebut (tanda) maknanya adalah mungkin sebentar lagi akan hujan (petanda).

Kemudian agar lebih ramping lagi saya akan membahas sebuah teks. Teks ini juga di sebut tanda karena ada makna tersembunyi di setiap teks. Teks ditulis sebagai wakil dari pikiran penulis yang masih abstrak. Yang abstrak itulah kemudian dikonkretkan dalam wujud tulisan atau teks.

Teks juga disebut sebagai tanda yang lepas dari penulisnya. Mengapa lepas? Karena penulis sudah tidak bisa mengontrol teks yang sudah dilepas atau publikasikan. Sehingga teks (tanda) tersebut dapat ditafsirkan sesuai kemampuan dan cara berpikir pembaca atau penerima teks (tanda).

Oleh karena itu sebagai pembaca atau penerima teks, kita harus memiliki kemampuan menafsirkan tanda agar maksud dan tujuan yang kita pahami dari tanda (teks) tersebut sama dengan maksud dan tujuan yang ada dalam kepala penulis (pembuat tanda atau teks).

***

Hipersemiotik sebagai Pisau Bedah Hoaks

Ahli Semiotik, filsuf, sekaligus novelis berkebangsaan Itali itu menawarkan beberapa cara untuk mengungkap misteri yang sembunyi di dalam headline, pendapat, surat kabar atau informasi lainnya yang mengandung ketidakbenaran.

Apakah teks itu sengaja dipalsukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memengaruhi pembaca atau tidak? Caranya dengan melihat apakah teks tersebut melampaui sebagai tanda (hipersemiotika). Jika teks sudah menunjukkan hipersemiotik itu artinya tanda (teks) tersebut layak dimasukkan dalam tong sampah.

Hipersemiotik dapat diidentifikasi dengan beberapa hal. Pertama, tanda daur ulang. Tanda ini merupakan tanda yang sudah kedaluwarsa yang memiliki narasi tersendiri di masa lalu, namun digunakan kembali keseluruhan atau sebagian untuk memberitakan kejadian saat ini dengan maksud dan tujuan yang berbeda dengan aslinya di mana tanda itu diperoleh.

Misalnya ada sebuah berita di media sosial soal demo mahasiswa terkait ciptaker beberapa hari yang lalu hingga berdarah-darah, setelah diamati ternyata berita tersebut menggunakan gambar atau atribut-atribut demo ’98.

Kedua, tanda yang sengaja dibuat (hoaks). Mungkin pembaca masih ingat dengan kasus Ratna Sarumpaet. Wajah lebamnya itu disebut tanda. Sementara narasi (pengakuannya) sebagai korban kekerasan oleh salah satu pihak tertentu (maksud dan tujuan yang ada dalam kepala petanda/pelaku) ini disebut sebagai barang tidak ada namun sengaja diadakan untuk mengada-ada alias hoaks

Ketiga, hiper atau melebih-lebihkan. Contoh dalam sebuah headline berita banyak kita jumpai berbagai macam narasi yang memiliki konotasi atau kalimat yang begitu memancing perhatian dan bahkan menguras emosi. Hal itu disengaja dibuat sedemikian rupa agar pembaca penasaran atau menyusupkan pesan dan ideologi kolektif.

Kita harus cermat melihat motif yang demikian. Bisa jadi ia hanya mengejar rating (viewer) karena alasan ini masuk akal sekali. Atau jangan-jangan ada maksud lain. Untuk membedah dan ingin mengetahui maksud yang sebenarnya, kita dapat menggunakan alat berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana berikut:

Dia mengatakan seperti itu kenapa ya?

Dia hidup di lingkungan yang bagaimana?

Pola pikir teman-temannya bagaimana?

Ideologi (kalau orang tersebut punya fanatisme) partai politik atau organisasinya seperti apa?

Ia berdiri sebagai koalisi atau oposisi?

Sejarah atau perjalanan hidupnya bagaimana?

Ia bicara begitu di mana?

Latar belakang pendidikannya seperti apa?

Pertanyaan-pertanyaan singkat di atas bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Sehingga kita akan menemukan petanda atau maksud dan tujuan yang lebih jernih dan tepat. Pada akhirnya kita menyimpulkan jawaban:

"Oh! Iya ya. Dia kan masih saudara atau temannya si Anu, teman-temannya kan begitu semua. Lha, dia kan partainya B jadi wajar ia mengatakan bahwa partai B bagus atau partai B tidak bagus. Ya, kan, acaranya begitu, ditonton orang banyak, jadi harus demikian. Dia sekolah di sana pantas dia …."

Karena hal ini bergerak di bidang retorika maka kita harus punya pembanding. Diksi yang ia gunakan harus kita ukur apakan berlebihan atau biasa saja atau merendahkan diri seolah-olah sebagai korban atau sebaliknya menggiring otak kita untuk menyimpulkan bahwa orang lain adalah penindas.

Mari kita bandingkan judul berita di bawah ini:

a. Tidak Tahan Melihat Rok Mini, Jono Akhirnya Perkosa Anib

b Pulang Malam, Ani Disekap lalu Diperkosa

c. Jono Memerkosa Ani

d. Ani Diperkosa Jono

e. Jono Cabuli Anak Temannya Sendiri

f. Biadab, Bapak Beranak 3 Cabuli Anak SMP

Dari enam contoh judul berita di atas isinya sama. Namun penulis sudah mulai menggiring pikiran kita untuk menyimpulkan sesuai rasa. Sebab diksi yang digunakan diolah oleh perasaan penulis. Dari situ kita bisa melihat bagaimana penulis atau pembuat berita memosisikan diri di kasus tersebut.

Keempat, tanda dusta diciptakan untuk menutupi tanda yang asli. sementara tanda yang asli adalah tanda yang maknanya sama di setiap kepala manusia.

Contoh: orang yang memiliki Ferrari (tanda) adalah orang yang kaya (petanda).

Mungkin semua orang sepakat dengan simbol tersebut. Jika sepakat itulah yang disebut dengan tanda asli. Walau pun kata Rolland Barthes tanda seperti ini seperti mitos. Mitos yang telah reinkarnasi di dunia modern.

Namun bagaimana jika ada orang miskin lalu meminjam mobil Ferrari digunakan untuk menutupi kemiskinan agar terlihat kaya sehingga mudah mendapatkan gebetan? Inilah yang disebut tanda dusta. Jika dalam hiruk-pikuk perpolitikan di tanah air bisa juga disebut pengalihan isu.

Terakhir, tanda palsu. Saya yakin kalian pernah mendengar pendapat atau kesimpulan dari orang lain yang hanya berdasar pada satu atau dua kejadian saja. Contoh istilah yang familiar adalah “kriminalisasi ulama”.

Saya akan bandingkan istilah di atas dengan narasi berikut.

Ada satu, dua jenderal, atau bahkan sepuluh polisi berpangkat yang ada di Indonesia dipecat tiba-tiba. Dipecat dengan alasan yang masih teka-teki atau tanpa alasan. Dengan adanya kejadian seperti ini apakah istilah “kriminalisasi polisi” relevan?

Istilah kriminalisasi ulama dan kriminalisasi polisi dalam kasus ini sama kedudukannya. Kata “kriminalisasi” memiliki makna yang sama tanpa ada batas penghormatan. Yang memiliki cita rasanya tersendiri adalah kata “ulama” dan “polisi”. Seolah pikiran kita mendengar kata “ulama” menjadi paten. Dalam arti tidak bisa diproses hukum. Sehingga jika ada salah satu ulama yang diproses secara hukum pikiran kita tidak sependapat.

Satu hal lagi, kata ulama mengacu pada semua yang dianggap ulama. Sama dengan polisi mengacu pada semua polisi yang ada di tanah air (jamak). Karena memiliki makna jamak (banyak), apakah masuk akal jika ada satu dua orang yang tercebur ke kolam lalu yang lain dianggap basah?

Barometer atau indikator (kriminalisasi) di atas disebut tanda palsu. Sebab belum mampu mewakili yang jamak. Maka tidak logis digunakan sebagai tanda untuk menyimpulkan suatu yang sifatnya jamak (ulama).

Permainan silogisme atau logika dasar dan sederhana ini sangatlah gampang dan mudah asal kita mau berpikir kritis. Sehingga melihat ingar bingar sosial-politik yang terjadi di tanah air seolah lawak di atas panggung.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H