Oleh: Sultani

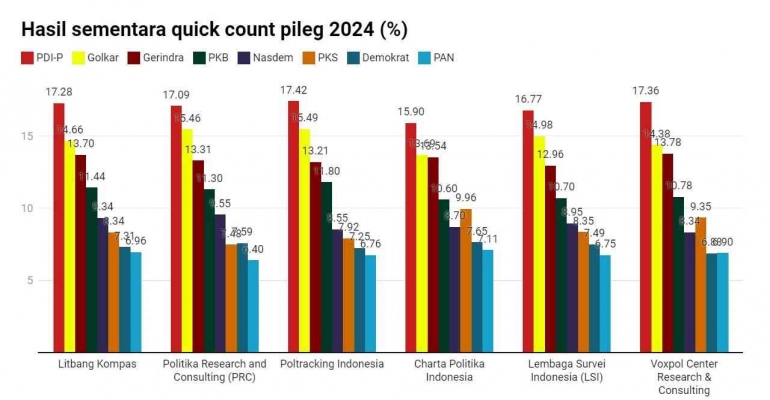

PDIP memiliki peluang hattrick berdasarkan hasil hitung quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei pada hari Pemilu, 14 Februari 2024. Mengacu pada hasil quick count dari 6 lembaga survei, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini masih memimpin perolehan suara dengan tingkat elektabilitas antara 15 -- 18 persen (CNBCIndonesia.com, 15/2/2024). Keunggulan PDIP dalam hitung cepat ini akan menandai kemenangan yang ketiga kalinya dalam Pemilu 2024.

Dalam ajang pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 2024, terdapat 24 parpol sebagai peserta termasuk 6 parpol lokal. Sebanyak 204 juta lebih pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa telah menentukan pilihan pada 14 Februari 2024.

Dari hasil hitung cepat yang sudah dirilis hingga Kamis (15/2/2024) pukul 06.10 WIB, 9 dari 18 parpol sudah mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Dari partai-partai tersebut PDIP menempati posisi paling tinggi dalam daftar perolehan suara versi quick count 4 lembaga.

Litbang Kompas memprediksi PDIP akan menjadi pemenang Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebesar 17,28 persen. Sementara Politika Research and Consulting (PRC) memprediksi kemenangan PDIP sebesar 17,09 persen, Poltracking sebesar 17,42 persen, Charta Politika Indonesia sebesar 15,90 persen, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebesar 16,77 persen, dan Voxpol Center Research & Consulting sebesar 17,36 persen.

Untuk diketahui, PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019. Kemenangan dalam Pemilu 2024 akan menjadi hattrick karena berhasil memenangi Pemilu selama tiga kali berturut-turut. Pertanyaannya, mengapa PDIP tetap unggul dalam quick count meski partai ini sempat digoyang oleh Jokowi yang terus bermanuver untuk memindahkan suara pemilih PDIP yang bersimpati kepada dirinya untuk pasangan calon Presiden Prabowo Subianto -- Gibran Rakabuming Raka.

Ada beberapa elemen mendasar dari PDIP yang sudah terbentuk dengan mapan sebagai partai politik yang identik dengan rakyat kecil. Elemen ini sebagian besar efeknya adalah membentuk identifikasi ideologis yang kuat antara partai dengan pemilih yang dijalin melalui proses sejarah yang panjang dan berkesinambungan.

Identifikasi ideologis tersebut bermuara pada jargon wong cilik yang dipersonifikasikan pada sosok sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam kadar tertentu, personifikasi wong cilik ini juga diaktualisasikan pada sosok Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ketujuh.

Ada 3 aspek yang menyebabkan kokohnya PDIP sebagai pemenang Pemilu 2024 versi hitung cepat beberapa lembaga survei. Pertama, ikatan ideologis yang kuat antara partai dengan pemilih. Kedua, Jargon wong cilik yang sudah menempel dalam memori publik. Ketiga, identitas PDIP sebagai partai wong cilik.

#1. Ikatan Ideologis

PDIP adalah sebuah partai ideologis yang memiliki sejarah yang sangat panjang dalam mentransformasi gagasan kebangsaan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat sebagai identitas asli bangsa Indonesia.

Watak ideologis dan semangat kebangsaan tersebut terinspirasi oleh semangat dan gagasan Soekarno yang diidentifikasi sebagai sumber ajaran utama ideologi nasionalisme PDIP. Dengan kata lain, paham nasionalisme yang digagas Soekarno saat ini termanifestasikan dalam kepemimpinan putrinya Megawati Soekarnoputri di PDIP.

Ikatan ideologis antara PDIP, Megawati dan Soekarno bisa dibaca dalam jalinan geneologis ketimbang organisasi. Pasalnya, Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno pada 1927 sudah dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1931.

Sejak saat itu akronim PNI selalu digunakan sebagai nama organisasi non-politik. Artinya, gagasan nasionalisme Soekarno terkubur bersama Partai Nasional Indonesia.

Nama PNI dihidupkan kembali pada 1946 oleh sejumlah partai politik kecil yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia (Serindo). Mereka sepakat untuk membentuk partai politik baru Partai Nasional Indonesia atau PNI.

Dalam buku Jejak Langkah 27 Tahun Dari PDI ke PDI Perjuangan yang diterbitkan langsung oleh DPP PDIP disebutkan, PNI "1946" ini mengadopsi asas Marhaenisme sebagaimana yang dicetuskan oleh Bung Karno pada 1927. Penggunaan asas Marhaenisme ini diasosiasikan sebagai "kebangkitan kembali PNI 1927" yang pernah didirikan oleh Bung Karno, bukan kelahiran kembali.

Pemilihan nama PNI tersebut tidak dilatari oleh alasan historis semata, tetapi juga kalkulasi politik jangka panjang terkait kepentingan dan kelangsungan hidup PNI. PNI memilih kekhasan yang dikaitkan dengan ajaran Soekarno ini juga didorong oleh motif keuntungan politik yang bisa diraih dari keberadaan Soekarno sebagai pemimpin bangsa yang memiliki pengaruh luas.

Salah satunya adalah kemudahan partai dalam merekrut anggota dan mengembangkan jaringan organisasi dalam rangka memperluas basis dukungan politik secara nasional.

Keuntungan terbesar PNI mengadopsi sosok dan ajaran Bung Karno adalah terbentuknya jaringan politik yang menjadi kantong-kantong basis dukungan dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan, PNI merupakan satu-satunya partai baru yang sukses memiliki infrastruktur politik yang mapan seperti Masyumi, NU, dan PKI yang lebih senior usianya.

Dengan jaringan dan infrastruktur tersebut, PNI bisa mengalahkan Masyumi, NU, dan PKI dalam Pemilu 1955. Pamor Soekarno menjadi unsur utama penentu kemenangan PNI terhadap partai-partai yang pengalaman politiknya sudah matang.

Kemenangan dalam Pemilu 1955 menambah wibawa PNI sebagai partai yang komit dengan nasionalisme dan kerakyatan, sudah dirintis sejak partai ini dibentuk tahun 1946. Pamor PNI semakin kuat tatkala posisi Presiden Soekarno terlihat lebih dekat kepada PNI.

Kedekatan PNI dan Soekarno lambat laun membuka perbedaan interpretasi antara keduanya dalam menerjemahkan Marhaenisme sebagai landasan ideologi dan program partai.

Partai Nasional Indonesia secara resmi menyatakan Marhaenisme sebagai ideologinya pada Kongres ketiga di Yogyakarta pada 25-27 Juni 1948. Marhaenisme dirumuskan sebagai kesatuan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. PNI membedakan dengan tegas Marhaenisme dengan Marxisme dan komunisme. PNI menolak keberadaan historis materialisme, perjuangan kelas, dan kediktatoran dalam bentuk apa pun.

Menurut Kaligis (2014), penolakan ini merupakan strategi PNI untuk menunjukkan bahwa secara ideologis ada perbedaan tegas antara Marhaenisme yang dianut PNI dengan Marxisme dan komunisme.

Di tingkat politik praktis, PNI berusaha merapatkan diri dengan Presiden Soekarno yang mengutamakan revolusi nasional untuk menghadapi Belanda. Kesan rakyat bahwa PNI baru ini benar-benar penerus PNI sebelum perang menguat seiring dengan komitmen PNI mengambil alih Marhaenisme sebagai dasar prinsip dan program partai.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Soekarno selalu mengkritik ideologi Marhaenisme yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip revolusi yang hendak diterapkan di Indonesia. Bung Karno menolak Marhaenisme PNI disamakan dengan pemikirannya karena isinya tidak menyebutkan "Marhaenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia (Kaligis, 2014).

Penafsiran Marhaenisme yang berbeda-beda antara Soekarno dengan para pimpinan PNI menjadi motif utama di balik perjalanan transformasi ideologi dan organisasi partai ini. Perselisihan tersebut memiliki pengaruh yang dominan dalam mewarnai konflik yang terjadi antara PNI dengan Soekarno maupun di antara para pimpinan PNI.

Hingga Orde Lama tumbang, PNI tidak berhasil membuat titik temu perbedaan penafsiran antara pimpinan partai dengan Presiden Soekarno. Di sini jelas bahwa ideologi Marhaenisme yang diadopsi dari Soekarno ternyata tidak diakui oleh Bung Karno sendiri, lantaran interpretasi yang diberikan oleh para pimpinan partai berbeda dengan keinginan Soekarno. Artinya, Marhaenisme yang diemban oleh PNI tidak memiliki akar gagasan yang sejalan dengan ajaran Bung Karno.

Dalam kegamangan tersebut, PNI memasuki era kepemimpinan Orde Baru pada 1968. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini mengadakan Pemilu tahun 1971 di mana PNI menjadi salah satu partai politik pesertanya.

Pemilu ini menjadi pemilu terakhir PNI sebagai partai otonom dan independen. Tahun 1973 PNI dilebur ke dalam wadah politik baru yang bernama Partai Demokrasi Indonesia bersamaa-sama dengan Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI.

Bersamaan dengan fusi ini, semua parpol yang menjadi unsur fusi harus sepakat untuk menyelaraskan ideologi mereka dengan semangat pembangunan Orde Baru. Pengordebaruan terpaksa diterima sebagai bentuk kompromi idealisme perjuangan dengan pragmatisme politik di hadapan penguasa.

Para tokoh PDI sadar, Marhaenisme memang kuat pengaruhnya, namun paham ini identik dengan PNI, dan sudah pasti tidak akan direstui oleh Orde Baru karena dianggap mewarisi semangat Orde Lama yang memiliki watak progresif-revolusioner.

Sebagai langkah kompromistis, para tokoh PDI menyiasati pengordebaruan dirinya dengan mentransformasi Marhaenisme ke dalam istilah lain sehingga menjadi tiga watak dan ciri PDI, yakni: demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia, dan keadilan sosial.

Pengordebaruan ideologi PNI ini tersebut merupakan latar belakang yang mewarnai transformasi organisasi dan ideologi PNI sebagai partai penguasa menjadi partai kerdil binaan Orde Baru.

PDI yang hidup selama Orde Baru berkuasa tidak lebih sebagai pelengkap demokrasi yang menghiasi pesta demokrasi secara rutin setiap 5 tahun. Alih-alih memberi kebebasan, potensi PDI sebagai kekuatan oposisi dikebiri secara terus-menerus oleh rezim melalui rekayasa konflik internal seputar suksesi kepemimpinan partai.

Akibatnya, energi partai hanya dihabiskan untuk menghadapi konflik yang selalu muncul sehingga PDI tidak memiliki waktu yang efektif untuk membangun konsolidasi partainya.

Ketika PDIP dideklarasikan pada 1999, partai ini mengadopsi tiga watak dan ciri PDI, yakni: yakni: Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagai kontinuitas karakter perjuangan PDI yang berakar pada ajaran Marhaenisme. Identitas wong cilik dari PDIP secara tegas dinyatakan konstitusi partai dengan "... berketetapan menjadikan dirinya menjadi partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai Partai Kerakyatan".

Ikatan ideologis antara PDIP dengan pemilihnya sudah terbentuk menjadi relasi politik berbasis personal. Fungsionaris, kader, hingga pendukung atau simpatisan partai menempatkan diri mereka di hadapan ketua umum dalam hubungan yang lebih personal, yaitu antara ibu dengan anak. Posisi Megawati dipandang memiliki nilai yang lebih sakral daripada sekedar pemimpin formal, tetapi kedekatan batin antara seorang ibu dengan anak-anaknya.

#2. Jargon Wong Cilik

Identifikasi PDIP sebagai partai kerakyatan yang dinyatakan dalam deklarasinya merupakan rumusan formal untuk menyebutkan partai moncong putih ini sebagai partai wong cilik. PDIP hendak memanifestasikan wong cilik sebagai identitas utama partai yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan kepedulian terhadap rakyat kecil.

Dalam konteks politik formal, wong cilik merupakan sebuah jargon politik yang ditransformasi secara utuh dari ciri dan watak kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial milik Partai Demokrasi Indonesia.

Tampilnya Megawati sebagai simbol perlawanan wong cilik membuat pengertian wong cilik tidak sebatas orang kecil saja, melainkan bertransformasi menjadi sebuah simbol yang menyatukan cara berfikir, bersikap, dan berperilaku dari sebuah entitas sosial yang termarjinalkan secara sosial dan ekonomi. Simbolisasi ini terkristalisasi menjadi sebuah identitas politik yang bertumpu pada kekuatan arus bawah yang menjadi basis ideologi dan sasaran perjuangan PDIP.

Secara harfiah wong cilik bisa diartikan sebagai orang kecil sebagai pengertian umum yang mendasar dan relatif netral dari kepentingan apa pun. Kata wong cilik kerap dipakai untuk mengidentifikasi individu atau sebuah entitas sosial yang secara sosial-marjinal dan tidak berdaya sehingga secara sosial mereka menempati tempat paling rendah dalam hierarki sosial.

Kuntowijoyo (2004) menyebutkan, fenomena terbentuknya konstruksi wong cilik ini sebagai pengalaman manusia yang diperoleh melalui simbol yang terstruktur secara sosial, di mana masyarakat melihat realitas tidak secara langsung tetapi melalui sebuah konstruksi sosial.

Pemahaman masyarakat tentang wong cilik dibentuk melalui konstruksi priyayi yang melihat wong cilik sebagai kelompok sosial yang tidak mempunyai simbol kekuasaan. Konstruksi ini terekam dalam memori kolektif dan mengendap sebagai citra kolektif dan akan terus direproduksi melalui citra kolektif ini.

Wong cilik ini juga kerap diidentikkan sebagai tiang alit atau rakyat kecil yang tidak memiliki alat produksi sendiri sehingga kehidupannya sangat bergantung kepada pemilik alat produksi. Karena itulah mereka tidak memiliki simbol kekuasaan sehingga dipandang sebagai masyarakat rendahan, kasar, dan tidak beradab.

Dalam berperilaku, wong cilik selalu merefleksikan kultur mereka seperti kebiasaan hidup secara kolektif, relasi sosial yang bersifat informal, spontan, dan guyub. Perilaku-perilaku ini melahirkan solidaritas sosial yang bertumpu pada perasaan akrab, rukun, dan setara di antara mereka.

Dalam konteks politik, jargon wong cilik memiliki daya tarik yang kuat sehingga para tokoh dan kader PDIP secara konsisten menggunakannya sebagai teknik memperkuat ikatan emosional dan identitas kolektif antara partai dan basis pemilihnya.

Ikatan emosional tersebut dibangun melalui penguatan identitas PDIP sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan kepedulian terhadap rakyat kecil. Para pemilih merasa diwakili dan didengar oleh PDIP, sehingga meningkatkan rasa solidaritas dan loyalitas terhadap partai tersebut.

Jargon wong cilik terbukti menarik simpati dari semua kalangan rakyat kecil karena dalam suasana politik yang penuh dengan retorika dan janji-janji kosong, identitas yang kuat sebagai partai yang peduli terhadap nasib rakyat kecil dapat menjadi pembeda yang signifikan bagi PDIP.

Pada masa awal kiprahnya di atas panggung politik nasional, PDIP memang dikenal sebagai partai yang mewakili kepentingan rakyat kecil. Jargon wong cilik bukan sekadar frase kosong, melainkan identitas yang mengikat partai dengan basis pemilihnya.

Pemilu 1999 membuktikan bahwa bangkitnya kesadaran wong cilik bisa menimbulkan revolusi sosial dan politik di Indonesia. Kemenangan PDIP yang dimotori oleh Megawati menjadi contoh bahwa mobilisasi wong cilik di bawah partai yang memihak kepada mereka bisa menimbulkan gelombang perubahan yang luar biasa.

PDIP mendapat dukungan penuh dari wong cilik yang memiliki kekuatan paling solid dalam kemenangannya di pemilu. Jargon wong cilik yang tertanam begitu dalam di memori publik, terutama para pendukung PDIP membuat soliditas partai ini sulit untuk dipecah belah oleh siapa pun.

Jargon wong cilik memiliki akar genelogis ideologi yang terhubung dengan ajaran Bung Karno tentang perjuangan politik, yaitu Marhaenisme. Ajaran ini (Marhaenisme) adalah simbol keberpihakan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Marhaen sendiri adalah nama seorang petani gurem yang pernah dijumpai oleh Soekarno di Jawa Barat.

Soekarno kemudian memformalisasi nama Marhaen menjadi ajaran yang terstruktur tentang perjuangan yang berpihak kepada rakyat kecil. Soekarno menciptakan Marhaen sebagai simbol wong cilik yang tertindas lantaran tidak memiliki alat produksi dan simbol kekuasaan.

Di sinilah kesadaran kelas wong cilik diintegrasikan menjadi ideologi Marhaenisme yang dimanifestasikan menjadi garis perjuangan partai.

Inilah ekspektasi yang abadi dalam memori wong cilik sehingga mereka sangat mudah untuk mendukung ideologi-ideologi yang berpihak kepada mereka dan menghayatinya sebagai satu-satunya keyakinan mereka.

Di bawah pengaruh ideologi yang memihak mereka ini, wong cilik masih menjadi sumber dukungan politik yang loyal dan militan bagi PDIP.

#3. Partai Wong Cilik

Sejak Pemilu 2004, semangat perjuangan PDIP untuk membela rakyat kecil telah mengalami penurunan yang signifikan. Perubahan ini termanifestasi dalam perilaku dan tindakan petinggi partai yang mengejar-ngejar jabatan publik, bergaya hidup mewah, hingga banyak yang terlibat korupsi.

Jargon wong cilik yang begitu populer pada Pemilu 1999 hanya sekadar tag line kampanye para kader dan calon anggota legislatif.

PDIP yang dulu dikenal sebagai partai yang mewakili kepentingan rakyat kecil mulai menjauhi pemilihnya. Para petinggi PDIP semakin banyak yang terjebak dalam lingkaran politik elit yang penuh dengan kekuasaan dan fasilitas mewah. Lingkaran kekuasaan yang baru ini membuat orientasi perjuangan mereka bergeser pada kepentingan pribadi dan kelompoknya saja ketimbang masyarakat luas.

Pentingnya wong cilik sebagai bagian dari semangat perjuangan PDIP semakin terkikis ketika para caleg dan petinggi PDIP banyak yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi.

Daripada memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat kecil, sebagian petinggi PDIP justru terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Selain itu, pengejaran jabatan publik dan gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh sebagian petinggi PDIP juga mencerminkan kehilangan fokus pada semangat perjuangan awal partai.

Fenomena ini yang membuat pengaruh PDIP sebagai partai rakyat melemah karena banyak ditinggalkan oleh pemilihnya. Posisi PDIP sebagai pemenang Pemilu 1999 digeser oleh Golkar pada Pemilu 2004. Pemilu 2009 posisi PDIP semakin terpuruk di bawah dominasi suara Partai Demokrat.

Turunnya suara PDIP pada Pemilu 2004 dan 2009 adalah akibat dari perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional tertutup para kader berjuang untuk memenangkan semua caleg.

Setelah semua suara terkumpul, partai yang akan mendistribusikan kemenangan para caleg berdasarkan nomor urut. Sementara dengan sistem proporsional terbuka para kader akan berjuang untuk memenangkan caleg yang mereka dukung, karena kemenangan caleg ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan perubahan sistem pemilu ini membuat para kader PDIP lebih mementingkan kemenangan calon yang didukung di daerah pemilihannya masing-masing. Daerah-daerah lain ditinggalkan sehingga menjadi peluang bagi lawan politik untuk direbut.

Loyalitas dan militansi kader hanya berorientasi pada caleg, bukan lagi partai. Fenomena inilah yang membuat banyak daerah kemenangan PDIP kecolongan sehingga suara pendukungnya berkurang drastis. Ironisnya, daerah-daerah yang kecolongan ini justru paling banyak terjadi di wilayah yang menjadi basis PDIP yaitu Jawa Tengah.

Perubahan loyalitas dan militansi kader dan petinggi partai yang menjadi caleg merefleksikan kecenderungan mereka yang lebih menentingkan jabatan sebagai anggota DPR ketimbang mempertahankan kemenangan partai.

Kemenangan caleg sudah dianggap sebagai kemenangan partai. Prinsip inilah yang membuat komitmen perjuangan petinggi partai kepada kepentingan rakyat kecil melemah. Sistem proporsional terbuka membuat konsolidasi PDIP dengan pemilihnya terkotak-kotak mengikuti caleg yang didukung saja.

Faktor lain yang membuat suara PDIP sebagai partai rakyat terus terpuruk selama 2 kali pemilu secara berturut-turut adalah tidak berfungsinya rekrutmen politik di dalam partai untuk jabatan-jabatan publik.

Praktik yang dilakukan partai adalah rekrutmen yang mengarah kepada figur yang sangat mencolok dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Sejak Pilkada langsung diselenggarakan pada 2005, PDIP sudah memperlihatkan orientasi politiknya yang cenderung melakukan transaksi politik dengan figur-figur tertentu untuk posisi kepala daerah. Fenomena ini menjadi hal yang jamak terjadi baik di wilayah yang menjadi basis politik PDIP maupun bukan.

Dalam konteks ini, semangat perjuangan PDIP untuk membela rakyat kecil dapat dianggap sebagai manifestasi langsung dari pengabaian terhadap jargon wong cilik. Tanpa mempertahankan nilai-nilai yang mendasari jargon tersebut dalam praktik politik sehari-hari, PDIP kehilangan koneksi emosional dan moral dengan basis pemilihnya.

Meskipun terkesan sudah jauh dari jargon wong cilik PDIP masih bisa bangkit kembali untuk sebagai partai rakyat dan memenangi Pemilu 2014 dan 2019. Untuk menjelaskan fenomena ini saya ingin merujuk kembali pada fenomena turunnya suara PDIP pada Pemilu 2004 dan 2009.

Penurunan suara tersebut sama sekali tidak mencerminkan turunnya kepercayaan pemilih PDIP terhadap partai ini. Penurunan tersebut dipicu oleh kelalaian para keder dan petinggi partai merawat pemilih di daerah-daerah yang berada di luar daerah pemilihan caleg yang didukung.

Katakanlah sebagai kesalahan strategi politik. Intinya, kekalahan PDIP tersebut sama sekali tidak berkorelasi dengan turunnya kepercayaan wong cilik yang menjadi basis utama pemilih PDIP selama ini.

Oleh karena itu, PDIP bisa bangkit kembali dan menjadi partai pemenang pada Pemilu 2014 dan 2019 meskipun semangat perjuangannya terkesan sudah jauh dari jargon partai wong cilik. Bahkan, berdasarkan hasil quick count partai ini masih menjadi partai yang paling tinggi perolehan suaranya.

Fenomena kontras antara kemenangan PDIP dalam pemilu dan melemahnya komitmen partai untuk menegakkan jargon wong cilik merupakan refleksi dari kompleksitas politik dan dinamika loyalitas pemilih di Indonesia. Meskipun terkesan menjauh loyalitas pemilih PDIP yang berbasis pada rakyat kecil ini tetap kuat.

Kuatnya dukungan kalangan wong cilik untuk PDIP ini tidak terlepas dari sejarah dan identitas partai. PDIP, sebagai partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Megawati Soekarnoputri, memiliki akar yang kuat dalam gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

Meskipun partai telah mengalami transformasi dan perubahan, banyak pemilih masih terhubung dengan sejarah dan identitas ini, yang memengaruhi pilihan mereka di tempat pemungutan suara.

Faktor lainnya adalah pragmatisme dalam loyalitas pemilih. Meskipun terkesan menjauh dari jargon wong cilik dalam praktik politiknya, pemilih masih melihat partai ini sebagai pilihan yang paling memungkinkan untuk mewakili kepentingan mereka dalam arena politik yang penuh dengan kompleksitas.

Aspek ini dapat dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan sebelumnya, program-program sosial yang dilaksanakan, atau bahkan kualitas kandidat calon presiden maupun caleg yang diusung.

Faktor yang cukup relevan untuk menjawab fenomena kemenangan PDIP selama ini adalah alternatif parpol mapan yang terbatas. Sistem kepartaian kita selama ini masih didominasi oleh partai-partai besar seperti PDIP, sehingga pemilih merasa bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik atau lebih cocok untuk mewakili kepentingan mereka.

Kondisi ini membuat pemilih tidak memiliki alternatif parpol lain yang diangga memiliki kualitas sebagus PDIP, entah kepada sesama partai yang sudah mapan atau terhadap partai-partai baru. Akhirnya, pemilih akan tetap mendukung PDIP karena mereka merasa tidak ada alternatif partai yang lebih baik.

Megawati Sebagai Simbolisasi Wong Cilik

Kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai tidak saja membuat putri Soekarno ini menjadi tokoh sentral PDIP, melainkan turut memperkuat simbolisasi dirinya sebagai perjuangan wong cilik selama ini.

Megawati Soekarnoputri telah memainkan peran sentral dalam sejarah PDIP dan simbolisasi dirinya sebagai perjuangan wong cilik melalui penampilannya yang sederhana dan sikapnya yang tegas dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

Pada awal perjalanan politiknya, Megawati berhasil membangun citra sebagai tokoh yang menjadi bagian dari rakyat kecil meski dirinya adalah putri Presiden Indonesia pertama.

Dia selalu berdiri di sisi mereka dalam yang menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Jargon wong cilik menyatu dengannya sekaligus memperkuat identitas PDIP sebagai partai yang mewakili kepentingan rakyat kecil.

Seiring berjalannya waktu dan peran politiknya, eksistensi Megawati dalam PDIP mengalami transformasi yang signifikan. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati memainkan peran yang sangat besar dalam politik nasional.

Implementasi strategi politik selamam kepemimpinannya telah membawa PDIP meraih kemenangan dalam beberapa pemilu yang mengukuhkan posisinya sebagai king maker atau figur penting dalam membuat keputusan utama koalisi politik.

Dari pejuang wong cilik, Megawati Soekarnoputri telah bertransformasi menjadi seorang tokoh politik yang memiliki kedudukan yang kuat sebagai Ketua Umum PDIP dan king maker politik di Indonesia.

Simbol perjuangan wong cilik masih tetap melekat pada dirinya meskipun dalam peran dan tanggung jawab politik yang lebih luas. Megawati tetap dianggap oleh sebagian besar pemilih sebagai tokoh yang memiliki koneksi emosional dengan rakyat kecil, meskipun perannya dalam politik nasional telah berkembang lebih jauh dari itu.

Meskipun hubungan antara jargon wong cilik, Megawati Soekarnoputri, dan kemenangan PDIP dalam pemilu tidak selalu terlihat jelas secara langsung, namun terdapat hubungan yang dalam dan kompleks di antara ketiganya.

Wong cilik yang menjadi identitas PDIP sebagian besar diperkuat oleh citra dan narasi politik yang dibangun sejak Megawati pertama kali terjun ke dalam dunia politik.

Megawati, secara inheren terkait dengan nilai-nilai Marhaenisme yang mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kampanye sehari-hari atau tindakan politik, kehadiran Megawati sebagai simbol partai memberikan legitimasi dan dukungan moral bagi jargon wong cilik.

Kemenangan PDIP dalam pemilihan umum juga secara tidak langsung tercermin dari narasi yang dibangun di sekitar Megawati sebagai pemimpin partai. Keberhasilan partai dalam mempertahankan dan memenangkan kursi-kursi di parlemen serta posisi strategis di tingkat pemerintahan dapat dipandang sebagai hasil dari citra dan identitas partai yang terkait erat dengan konsep wong cilik.

Identitas partai yang yang diterjemahkan dalam kebijakan dan retorika politik partai, memainkan peran kunci dalam memenangkan hati dan suara pemilih. Pemilih yang merasa terhubung dengan nilai-nilai tersebut cenderung memberikan dukungan kepada PDIP. Dan inilah kunci yang membuat PDIP tidak tumbang dalam Pemilu 2024 meski digoyang secara frontal oleh kekuasaan eksekutif.

Depok, 16/2/2024

Referensi

Kaligis, Retor AW. 2014. Marhaen dan Wong Cilik: Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan. Marjin Kiri: Serpong, Tangerang Selatan

Kuntowijoyo. 2004. Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915. Ombak: Yogyakarta.

CNBCIndonesia.com, Quick Count 06:10: PDI-P Berpeluang Menang 3 Kali Pemilu Beruntun, 15/2/2024

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI