Shalat menjadi ibadah yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Minimal untuk shalat fardhu harus terpenuhi, akan lebih bagus lagi jika shalat sunnah ditambahkan sebagai bentuk taat kepada-Nya.

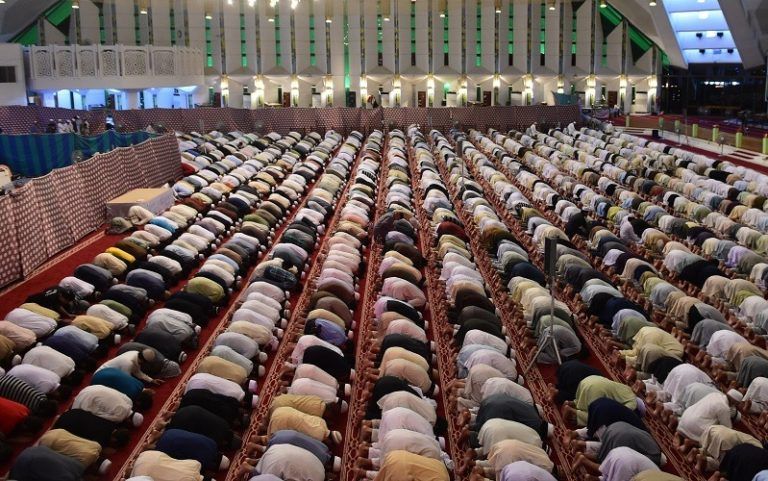

Ada banyak literatur keislaman yang menjadi legitimisi shalat dari berbagai sisi, utamanya merujuk pada peribadatan. Diantaranya shalat menjadi tiang agama, jika shalatnya bagus, maka semua amal perbuatannya juga bagus. Atau shalat bisa mencegah perbuatan manusia dari kemungkaran. Ada juga iming-iming bahwa shalat yang dilakukan secara berjamaah mendapatkan pahala berlipat ganda ketimbang shalat yang ditunaikan sendirian.

Nah, saya tidak hendak membahas shalat dari sisi itunya. Saya tertarik untuk mengomentari imam shalat berjamaah yang kerap kali membuat kita bertanya-tanya penasaran dengan durasi terlalu cepat atau terlalu lama. Hanya saja, dasar saya bukan hukum benar salahnya, tapi pada pengamatan dalam konteks ilmu sosial. Karena saya sendiri merasa penguasaan ilmu-ilmu agama masih sangat kurang, di samping ada banyak sekali ahli agama yang otoritatif dan lebih memiliki kapasitas untuk menjelaskan durasi shalat dari sisi hukum, sejarah, hadits, tafsir al-Qur'an, dan semacamnya.

***

Beberapa tahun silam publik dihebohkan dengan shalat tarawih dan witir (23 rakaat) yang hanya memakan durasi kurang dari lima belas menit di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Blitar. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, KH Dliya'uddin Azzamzammi mengatakan bahwa, tradisi salat tarawih cepat di pondoknya sudah berlangsung selama satu abad lebih, sejak kakeknya menjadi pengasuh di pondok pesantren itu.

Alasan mendasar yang melatarbelakanginya adalah dakwah. Sebab banyak masyarakat di sekitar pondok pesantren yang mulanya enggan menunaikan shalat tarawih dan witir karena siangnya bekerja, capek, ditambah lagi shalat tarawih dan witirnya lama. Maka dari itu, untuk menarik dan mengajak masyarakat agar tetap bisa bekerja dan menunaikan shalat tarawih-witir adalah dengan mempercepat durasi shalat.

Selain di Blitar, ada juga Pondok Pesantren Al-Quraniyah, di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu yang menunaikan shalat tarawih dan witir dengan durasi yang cepat. Terlebih di Bulan Ramadhan kemarin, ketika pandemi merebak, durasi shalat tarawih dan witir kian dipersingkat sesuai anjuran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di luar shalat tarawih dan witir, kita juga kerap mendapati shalat fardhu yang ditunaikan dengan cara cepat. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di musholla, langgar, atau masjid di sekitar tempat tinggal kita, shalat ashar dan isya bisa rampung dalam tempo dua-tiga menit. Itu jamaah, apalagi jika shalat sendirian, hehehe.

Tapi ada juga yang durasi shalat jamaahnya lama. Saya sendiri pernah mengalami di langgar desa saya ketika masih usia sekolah dasar. Sebut saja Langgar An-Nur

Saat itu Bulan Ramadhan, saya dan beberapa kawan berencana melakukan shalat tarawih keliling desa. Singkat cerita, ketika tiba di langgar An-Nur sudah memasuki Bulan Ramadhan hari ke tiga belas. Konon di langgar An-Nur ini, imam shalat tarawih tidak boleh ada yang menggantikan, kecuali ia sedang tidak enak badan. Dan imam yang menggantikannya pun harus melalui persetujuannnya.

Shalat Isya di langgar tersebut berlangsung sekitar delapan menit, padahal yang dibaca hanya surat-surat pendek. Saya masih menyangka itu sebagai hal yang lumrah. Memasuki shalat tarawih dan witir (23 rakaat), durasinya tetap sama seperti shalat fardhu.

Lamat-lamat, dari kejauhan saya mendengar dari corong-corong masjid atau langgar lain sudah terdengar orang tadarus. Itu menandakan bahwa shalat tarawih dan witir sudah rampung. Sementara di langgar An-Nur, baru memasuki rakaat ke 7&8 shalat tarawih.

Nah, jamaah mulai berhamburan pulang satu per satu. Saya kecil dengan polos hanya bisa mendengar pekikan takbir dari imam yang disambut oleh sandal-sandal bergesekan dari jamaah yang melangkah pulang. Memang ada yang masih bertahan sampai shalat tarawih dan witir rampung, tapi kebanyakan memilih untuk pulang. Jangan tanyakan kami kemana, ya kami memilih untuk ikut pulang, hehehe.

Pengalaman saya ini mendapat legitimasi sebuah cerita jenaka dari KH Anwar Zahid. Dalam ceramahnya beliau berkelakar bahwa imam shalat yang melulu mengulang surat yang hendak dibacanya sampai tiga kali, "wamaaa...wamaaa....wamaaa". Lantas dari belakang anak kecil dengan polos dan dan suara kerasnya berucap, "kulhuwalek, keesueeewen (kelamaan)". Hahaha.

Kalau anda belum pernah mendengar ceramahnya, saya rekomendasikan untuk segera mendengarkannya. Meski ceramahnya banyak yang mengundang tawa, tapi materi yang disampaikan tetap berbobot dan relevan dengan kebhinekaan yang ada di negeri ini.

***

Nah, saya pernah mendiskusikan durasi cepat dan lambat imam shalat ini dengan teman saya, sebut saja namanya Akip, seorang peneliti yang karyanya sudah terpampang di Scopus. Pencapaian yang cukup oke, mengingat ia baru rampung sarjana dua bulan kemarin. Dan ia terancam akan berangkat ke Harvard University untuk melanjutkan studi magister melalui beasiswanya.

Katanya, "ya tidak apa-apa. Tiap imam tentu memiliki dasarnya masing-masing kenapa harus cepat dan lambat. Tapi saya rasa akan lebih baik jika imam shalat itu mengetahui kondisi dan situasi para jamaahnya".

Sebagai pengurus masjid, saat itu saya menafsirkan mengetahui "kondisi dan situasi jamaah" ini hanya dari sisi ketahanan pangannya saja. Kalau keluarga itu memiliki ketahanan pangan yang baik, akan sering datang ke masjid menunaikan shalat berjamaah. Karena ia tidak disibukkan dengan pencarian harta benda. Dan ini berlaku sebaliknya.

Namun semakin ke sini, saya menyadari bahwa penafsiran itu meliputi banyak sekali variabel, tidak hanya ketahanan pangan. Misalnya begini, ketika imam shalat jamaah di masjid terlalu cepat sedangkan jamaahnya orang-orang yang telah tua renta dan (mohon maaf) gendut, maka malah membuat jamaah kapok datang ke masjid. Alih-alih masjid ramai, malah sebaliknya.

Atau bisa juga imam shalat jamaah di masid terlalu lama, sedangkan jamaahnya adalah pegawai kantor dan pegawai toko yang durasi istirahatnya dihitung sekian menit, maka juga akan membuat mereka kapok datang ke masjid. Karena tidak ada waktu yang tersisa untuk jam makan siang.

Atau ada lagi contoh, jamaah di sekitar masjid emoh datang shalat berjamaah karena akan membuang waktu. Lebih baik digunakan untuk bekerja mencari makan. Maka pengurus masjid menarik jamaah dengan menyediakan sarapan atau makan siang dengan durasi shalat yang agak dipercepat.

Di luar itu masih ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa menjadi pertimbangan imam shalat di masjid untuk memilih durasi cepat, agak cepat, atau lama. Kalau tidak melihat kondisi dan situasi jamaah pun, sebenarnya juga tidak masalah. Hanya saja jangan melupakan bahwa semua peribadatan, termasuk shalat sekalipun berkelindan erat dengan konteks sosial setempat.

Dan saya rasa, keberhasilan pengurus masjid bukan diukur dari semegah dan secantik masjidnya, melainkan sejauh mana kepekaan pengurus masjid untuk mengakomodasi kebutuhan jamaah, salah satunya dalam hal durasi peribadatan. Begitu.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI