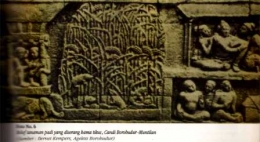

Melihat foto-foto relief Candi Borobudur terkait kegiatan bercocok tanam padi, langsung tertarik pada tikusnya. Ternyata tikus 1.200 tahun yang lalu sama dengan tikus zaman sekarang. Itu pasti tikus sawah, yang tugasnya menghama padi, sama dengan tikus sawah zaman sekarang, yang juga bertugas menghama padi. Tetapi dapat dipastikan tikus sawah zaman dulu terkendali secara alami, karena ular sawah pemangsanya masih terjaga sebagai sahabat manusia. Kini manusia yang bukan petani menganggap ular sawah sebagai musuh, meskipun ular tersebut tidak berbisa, dan tikus-tikus pun banyak kehilangan musuh besar utamanya.

Namun tikus sawah dan ular sawah tak bisa dijadikan ukuran kemajuan ataupun kemunduran suatu sub-unsur kebudayaan bercocok-tanam padi, atau dalam hal ini kita sebut pertanian pangan. Ini merupakan bagian dari unsur kebudayaan sistem ekonomi atau matapencaharian hidup. Kemajuan kebudayaan ditentukan oleh keserempakan pergerakan unsur-unsur kebudayaan yang niscaya saling berkaitan. Yaitu meliputi sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi/matapencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Pertanian pangan kita tampaknya tidak bergerak dalam keserempakan, meski dengan sub-unsur dalam sistem ekonomi, lebih-lebih lagi dalam kaitan dengan seluruh unsur kebudayaan yang lain. Bahkan jauh tertinggal dari derap simbolitas kesakralannya, sebut misalnya berupa ritual kesuburan pesta panen yang berkembang menjadi kesenian tari Ketuk Tilu, dan selanjutnya telah berkembang menjadi kesenian tari pergaulan Jaipongan. Kenyataan tersebut mengisyaratkan, sesungguhnya terjadi keadaan yang berbahaya.

Traktor Tangan Belum Menunjukkan Kemajuan

Mengapa pertanian pangan kita masih seperti zaman Borobudur? Itulah pertanyaan yang di dalamnya terkandung kekhawatiran adanya keadaan yang berbahaya tadi. Pertanian pangan dalam hal ini secara spesifik adalah tatalaksana kegiatan bercocok-tanam padi. Perhatikanlah gambar relief Candi Borobudur yang terkait dengan hal tersebut. Membajak sawah dengan dua ekor lembu yang tergambarkan pada relief Candi Borobudur itu, apa bedanya dengan di masa kini? Bila sekarang orang membajak sawah dengan traktor tangan, itu pun pada dasarnya belum menunjukkan pergerakan kemajuan yang berserempak dengan unsur-unsur kebudayaan secara keseluruhan. Juga relief yang menggambarkan orang menanam padi pada petak-petak sawah begitu rupa, menggambarkan keadaan pada masa sebelum dibangunnya Candi Borobudur, tak berbeda pula dengan di zaman sekarang.

Pertanian pangan bagi orang Indonesia mempunyai makna yang sangat strategis. Dalam kaitan dengan banyak segi yang sangat penting. Segi politik, segi budaya dan kesenian, segi alat integrasi negara, segi filosofi dan prinsip bekerja demi Tuhan dan negara, serta segi kejayaan negara. Dalam perkembangannya, nilai-nilai mendasar terkait hal-hal tersebut hingga kini masih ada, dengan modifikasinya bisa ditarik pada ranah kita bicara soal desa-kota atau mengenai kedesaan dan kekotaan. Hal ini sungguh sangat luar biasa, harus bersyukur, dan mensyukurinya juga dengan mendudukkan kembali harkat pertanian pangan sebagaimana seharusnya.

Kejayaannya dan Prinsip Bekerja demi Tuhan dan Negara

Kejayaan negara dengan kehormatan pertanian pangan, pernah ditunjukkan oleh Majapahit yang dikenal dunia sebagai negara yang berjaya di lautan. Kejayaan Majapahit di lautan itu didahului dengan membangun kejayaan pertanian pangan. Majapahit yang berpusat di Jawa Timur, mengembangkan pasar internasional di Maluku. Armada-armada Majapahit menjelajahi lautan hingga ke tempat yang jauh mendistribusikan produk-produk pertanian, khususnya pertanian pangan, yaitu beras.

Nilai-nilai mendasar tersebut tetap dimiliki oleh masyarakat (:rakyat) meskipun pembangunan irigasi pertanian rakyat sempat terabaikan dalam waktu sedemikian lama. Dalam perkembangannya di era penjajahan, pihak Kompeni banyak membangun bendung, tetapi untuk kepentingan industri perkebunan. Bendung untuk irigasi pertanian rakyat baru dibangun tahun 1852, yaitu Bendung Glapan di Kali Tuntang, setelah Gubernur Jenderal J.J. Rochussen menulis surat kepada Minister van Kolonien (Menteri Daerah Jajahan) tertanggal 28 Oktober 1847, yang menyampaikan: "Kita tidak boleh membiarkan penanaman padi lebih lama lagi tergantung kepada curah hujan, tetapi seharusnya mengusahakan jaminan keberhasilan lebih baik dengan mengadakan irigasi."