Labeling berpengaruh kuat terhadap tumbuh kembang anak karena memiliki kekuatan untuk mengubah konsep diri pada anak. Lalu, labeling secara tidak langsung akan menghadirkan stereotip terhadap anak. Contoh stereotip yang muncul kepada anak yang dilabeli sebagai gifted kid, yaitu anak akan bersikap lebih dewasa, mandiri, dan hebat dalam melakukan segala hal. Stereotip ini secara tidak langsung akan menghadirkan ekspektasi berlebih terhadap anak yang nantinya akan menjadi beban bagi seorang gifted kid. Beban ini kelak akan memicu stres, lalu dalam jangka panjang stres tersebut bisa menimbulkan burnout. Menurut Lazarus dan Folkman (1984), stres terjadi jika individu menganggap bahwa kemampuan yang dimilikinya tidak dapat memenuhi tuntutan lingkungan sehingga timbul tekanan dalam diri individu.

Hal ini selaras dengan beberapa penelitian yang menggunakan sampel anak di kelas biasa dengan anak yang berada di kelas akselerasi (gifted kid). Hasil penelitian menunjukan bahwa anak yang berada di kelas akselerasi cenderung memiliki stres berlebih. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2011) terhadap siswa SMP di kelas akselerasi dan non akselerasi menunjukkan bahwa siswa di kelas akselerasi memiliki kecenderungan stres akademik yang cukup tinggi dengan angka 45.54% dibandingkan dengan kelas non akselerasi dengan nilai sebesar 8.11%. Sejalan dengan penelitian Wahyuningsih, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014) di SMAN 2 Tangerang Selatan terhadap siswa akselerasi juga menunjukkan bahwa siswa kelas akselerasi memiliki kecenderungan stres akademik tinggi dengan persentase sebesar 51.4% [5].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eleanore Fisher pada tahun 1980, dijelaskan bahwa dalam kasus gifted kid terdapat kecenderungan bahwa pemberian label gifted kid terhadap anak membawa hal yang positif, tetapi data yang dikumpulkan dalam penelitian juga mengungkapkan bahwa pemberian label terhadap gifted kid juga memiliki dampak negatif bagi anak dan keluarga. Pemberian label gifted kid ini dinilai dapat membawa tekanan terhadap anak sebab pemberian standar yang terlalu tinggi terhadap kemampuan anak.

Ketika orang tua mengetahui anak mereka mempunyai kelebihan, mereka akan memperlakukan anak mereka dengan berbeda. Namun, saat anak melakukan kesalahan sewajarnya, orang tua akan lebih mudah kecewa karena persepsi bahwa anak mereka “berbeda” dengan kecerdasan yang dikaruniai oleh sang anak akan pupus. Dengan pemberian label gifted kid ini, tidak jarang tumbuh ekspektasi bahwa sang anak akan selalu bisa mandiri, bertindak layaknya orang dewasa, dan hebat dalam melakukan sesuatu.

Gifted Child Rentan Menderita Imposter Syndrome

Psikolog Klinis UGM, Tri Hayuning Tyas, S.Psi., M.A., mengatakan bahwa impostor syndrome atau impostor phenomenon merupakan fenomena psikologis dimana seseorang tidak mampu menerima dan menginternalisasi keberhasilan yang ia raih. Dengan kata lain, orang yang mengalami impostor syndrome selalu mempertanyakan dirinya sendiri atas pencapaian atau prestasi yang telah diraih. Ia merasa kesuksesan yang berhasil diraih merupakan bentuk dari keberuntungan atau kebetulan semata, bukan karena kemampuan intelektual dirinya [6]. Ketika seseorang tidak dapat menerima dan menginternalisasi keberhasilan yang ia raih, orang ini akan cenderung bekerja lebih keras dan menaikan standar diri mereka lebih tinggi untuk mengatasi perasaan cemas dan bersalah atas keberhasilan yang telah diraih [7].

Orang yang mengalami imposter syndrome cenderung akan terus memotivasi dirinya untuk terus bekerja keras, bahkan terkadang lebih dari yang diperlukan. Namun, hal ini dilakukan semata-mata agar ia merasa aman dan tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya adalah seorang “penipu” [8]. Orang yang mengalami imposter syndrome cenderung bersikap keras terhadap dirinya sendiri, contohnya kerap menyalahkan dan mengkritik diri sendiri terhadap kesalahan yang terjadi meskipun kesalahan itu terjadi di luar kendali. Kesalahan ini selalu dikaitkan dengan kepercayaan bahwa dirinya kurang cerdas dan memiliki kemampuan yang tidak mumpuni. Maka tidak jarang, orang dengan imposter syndrome takut mencoba hal yang baru karena mereka takut gagal dan melakukan kesalahan.

Pemberian label gifted kid dapat menjadi ladang subur tumbuhnya imposter syndrome pada diri anak. Mungkin sewaktu anak masih berada di sekolah dasar, materi yang didapat masih bisa dibilang mudah, tetapi seiring dengan naiknya tingkat akademik, materi yang didapat semakin sulit. Dengan situasi tersebut,anak-anak yang dulunya dilabeli sebagai gifted kid, justru akan drop out dari kuliah.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal For The Education For The Gifted pada tahun 2019 menemukan bahwa anak-anak dan remaja yang sangat cerdas cenderung menjadi lebih perfeksionis dibandingkan oleh teman sebayanya. Mereka baru bisa merasa puas dengan diri mereka sendiri apabila dapat melakukan semuanya dengan sempurna. Orang- orang yang memiliki standar tinggi terhadap dirinya sendiri menaruh harapan untuk selalu menjadi yang terbaik dan sempurna, hal ini dapat memicu stres berlebih hingga menjadi burnout [9].

Perilaku perfeksionis dapat berujung menjadi racun bagi gifted kid. Pada mulanya, anak anak yang dalam lingkup akademis lebih hebat dibandingkan dengan teman-teman seusianya akan dipuji dan dilabeli pintar. Pujian ini justru menanamkan superiority complex bagi si gifted kid. Superiority complex ini mendorong anak untuk selalu bisa menjadi yang terbaik dan sempurna, hal inilah yang melatarbelakangi tingkah laku perfeksionis. Sikap perfeksionis yang tertanam dalam diri seseorang dapat melelahkan orang tersebut karena keinginan untuk selalu bisa menjadi yang terbaik dan sempurna tidak selamanya bisa diwujudkan. Ada kalanya ekspektasi yang diinginkan oleh gifted kid ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini akan merusak kepercayaan diri gifted children. Akibatnya, kerap gifted kid enggan untuk melakukan hal-hal yang baru sebab, takut akan kegagalan dan ketidaksempurnaian.

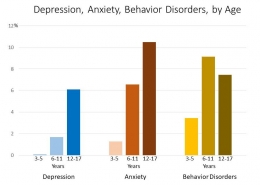

Keinginan untuk menjadi sempurna dapat berujung pada penyakit mental seperti depresi dan kecemasan berlebih. Berdasarkan data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lebih dari 6% siswa dalam rentang usia 12 sampai 17 tahun telah terdiagnosa dengan depresi dan lebih dari 10% menderita kecemasan berlebih.