Dalam Kacamata Pramoedya

Sudah sejak dahulu Pramoedya Ananta Toer menduga, hal ini ada karena kesalahan yang ada pada sistem pendidikan. Pram sungguh prihatin dengan tergusurnya pendidikan yang mengajarkan watak yang mandiri, kuat dan cerdas menjadi pendidikan yang terkomersialisasikan. Alih-alih ingin menggapai kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, para pelaku di dunia pendidikan kita lebih sibuk dengan berpeluh menaikkan ongkos daripada menaikkan kualitas pendidikan.

Walhasil, watak yang dihasilkan dalam dinding-dinding kelas kelas sekolah tak lebih dari watak manusia-manusia lama yang masih berada di alam agraris dan feodal. Watak ingin menjadi pegawai negeri, ambtenaar,menjadi birokrat. Ada banyak alasan mengapa profesi ini menjadi cita-cita, walaupun gajinya relatif kecil. Salah satunya adalah status pegawai negeri menjanjikan jaminan kepastian hidup dan masa depan.

Pendidikan kita, diakui atau tidak, selama ini tidak serius mencetak manusia-manusia yang berjiwa berdikari, mampu merintis sebuah kerja mandiri, dan tidak harus menjadi budak bagi orang lain atau menjadi manusia kuli. Pendidikan kita seakan menjangkar dan memerluas kesadaran serta meluapkan keinginan bahwa kelak bila lulus nanti akan menjadi pegawai negeri. Paling tidak menjadi pelamar pekerjaan yang menenteng ijazah ke sana-sini dan mengantri panjang untuk mengambil formulir kartu kuning di Depnaker ketika bursa kerja dibuka secara massal.

Para praktisi pendidikan mungkin menolak asumsi bahwa pendidikan menjadi terdakwa dalam hal ini (cuci tangan?). Namun kenyataan berbicara jujur bahwa sistem pendidikan kita tak merangsang manusia untuk berkarya dan mandiri, melainkan mencetaknya sebagai manusia benalu dalam masyarakat. Buktinya, setiap tahun meruyuk sebarisan panjang angka penangguran serjana yang mengilhami Iwan Fals menciptakan lagu Sarjana Muda yang liriknya menggelitik itu.

Agak mustahil memang kita temukan di tengah luberan jumlah lembaga-lembaga pendidikan saat ini yang bekerja membangun watak manusia Indonesia seperti Taman Siswa-nya Ki Hajar. Kebanyakan yang ada sekadar mengobral janji dan sangat royal memberi ijazah. Asalkan ada sejumlah uang, sehari pun ijazah jadi dan titel pun mendekeng dengan mentereng di depan atau belakang nama.

Maka dari itu, bila penuntasan kasus korupsi dan penyelewengan sangat sulit untuk diberantas, adalah sesuatu yang tak diherankan. Rendahnya usaha itu bukan hanya terkait dengan begitu rumitnya jaringan korupsi itu. Tak hanya terkait dengan aparat hukum dan negara yang memang memble dan tak becus. Akan tetapi juga terkait dengan soal kesadaran. Dan kesadaran itu adalah kesadaran hidup menjadi ambtenaar di republik yang sudah sesak dengan pegawai negeri ini (jumlah pegawai negeri sampai saat ini gigantik melebihi negara manapun: 8.000.000 orang!)

Berkatalah Pram pada Desember 2004 di Yogyakarta dalam sebuah konferensi pendidikan Asian South Pasific Bureau (ASBAE) yang dihadiri organisasi non-pemerintahan (ornop) se-Asia Tenggara dan Selatan, “Keinginan menjadi pegawai negeri adalah salah satu faktor kenapa korupsi mustahil diberantas. Di birokrasi itulah korupsi merajalela. Orang suci pun bisa korup di sana. Dan pegawai negeri sudah bertumpuk-tumpuk. Pendidikan yang membentuk itu semua.”

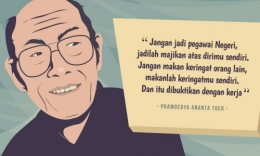

Pram sepertinya ingin mengatakan untuk stop bercita-cita jadi pegawai negeri, menjadi ambtenaar, stop pula atas kekaguman yang berlebihan kepada orang yang bertitel sepanjang sepur. “Banyak orang jadi doktor atau meester, hanya karena orangtuanya mampu membiayai, atau dia diongkosi orang lain. Itu tak menggagumkan. Hanya orang yang kuasa mengangkat dirinya sendiri menjadi dokter, atau meester, atau insinyur, dengan tenaga dan kekuatannya sendiri, itulah yang patut mendapat pujian. Itulah tandanya orang yang betul-betul punya kemauan, tandanya orang-orang yang menggunakan kecerdasan, kekuatan, kepandaian yang dimilikinya.... tak boleh engkau lupa bahwa titel akademi itu bukan tujuan manusia. Bukan, sama sekali bukan. Dia hanya alat belaka, tak ubahnya dengan pisau, atau mobil atau pacul. Alat untuk menggampangkan orang dalam mencapai cita-citanya. Sekiranya engkau anak jembel yang hidup di gubuk, makan tak ketentuan, bisa mendapat titel akademi, bukankah itu suatu kehebatan! Tulis Pram dalam Keluarga Gerilya (Cet 2, 2005: 320-321).

Andai kita masih percaya pada lembaga pendidikan, maka yang mesti dilakukan adalah mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk membekali diri dengan kekuatan mendidik orang-orang dalam asupan pengetahuannya untuk menadi manusia berwatak, mandiri, mau bekerja keras, serta menumpuk daya saing dalam praktik bermasyarakat (yang sering tak diajarkan). Dan semua itu sulit kita dapatkan dalam mental orang-orang yang sedari dini bercita-cita jadi kaum ambtenaar, yang pemalas, miskin kreativitas, dan kerjanya rebutan proyek.

Daftar Pustaka: