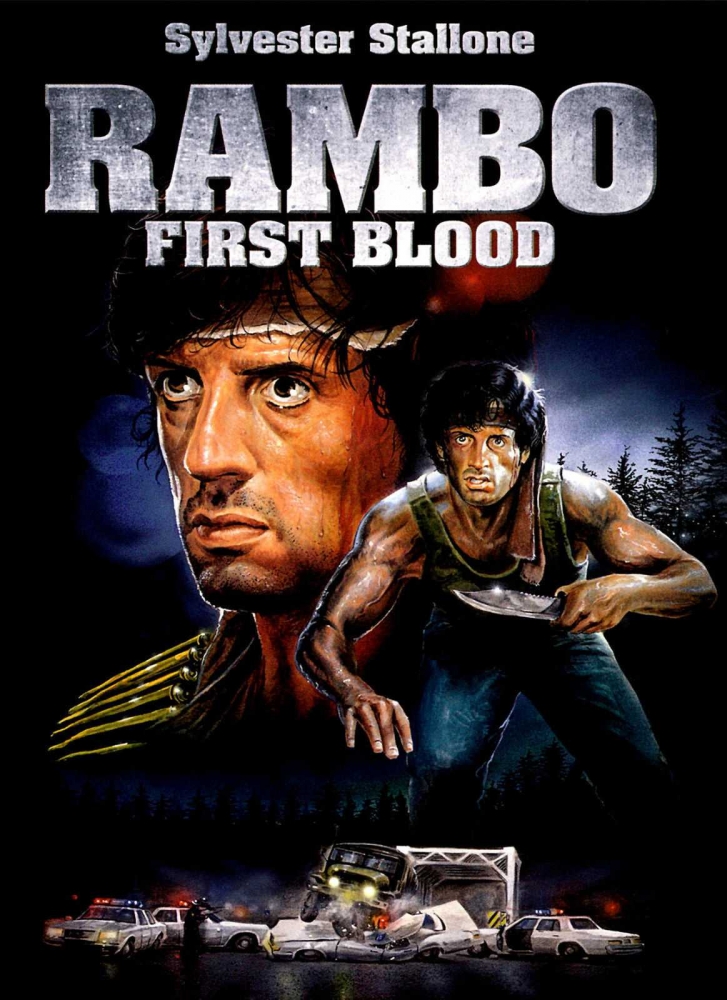

JUJUR, sampai akhirnya mengenyam bangku SMA, sebelumnya saya tak pernah tahu kalau pasukan Amerika ternyata kalah telak saat Perang Vietnam. Selain bahwa asupan pelajaran sejarah belum cukup banyak menjejali otak, aksi heorik Sylvester Stallone dalam film Rambo yang dibuat berjilid dan sering diputar di bioskop dan televisi juga ikut mempengaruhi lambatnya saya mengetahui kebenaran serajah Perang Vietnam.

Semasa kuliah barulah menginsafi, bahwa saya ternyata tak sendiri. Pun menjadi mafhum bhwa mitos-mitos ihwal kemenangan Amerika dalam Perang Vietnam memang sengaja diproduksi untuk mengobati rasa malu mereka atas kegagalannya mengalahkan pasukan gerilya Vietnam Utara yang didukung Uni Soviet dan sejawat komunisnya.

Masih di era Perang Dingin, kasusnya berbeda saat Amerika melancarkan proxy war untuk membendung invasi Uni Soviet di Afghanistan. Perang itu disebut-sebut sebagai invasi paling banyak memakan korban dan menguras keuangan Uni soviet semasa perang dingin. Berperang selama hampir satu dasawarsa, Uni Soviet justru harus menarik mundur pasukannya dan menyatakan kekalahannya. Siapakah lawannya, sehingga ribuan tentara dan segala peralatan tempur tercanggih yang dibawa Uni Soviet gagal menaklukan negeri Asia Tengah itu?

Jawabannya tentu para mujahid militan yang tak mau negerinya diduduki negara berpaham komunis. Perlawanan gerilya mereka selama hampir sepuluh tahun itu sukses membuat pasukan negeri beruang frustasi. Militansi jihad, berperang atas nama keyakinan tentu sulit ditaklukan. Tetapi lebih dari itu, dunia pun tahu bahwa Afghanistan sesungguhnya adalah objek dari persaingan tak manusiawi Amerika vs Uni Soviet beserta sekutu masing-masing.

Behind the scene, Amerika memanfaatkan dan mengelola sentimen anti-komunisme itu untuk melakukan proxy war terhadap Uni Soviet. Amerikalah tak hanya menjadi instruktur yang melatih para muhajid Thaliban, tetapi juga mempersenjatai para gerilyawan. Situasinya mirip, , dengan perang Vietnamnya Amerika. Setelah melakukan invasi sejak akhir 1979, pada Mei 1988, pasukan bersenjata Uni Soviet menyatakan kekalahannya dalam perang Afghanistan.

Mirip bukan? Bedanya, para petinggi Uni Soviet mengakui kekalahannya atas peperangan di Afghanistan. Tetapi soal Amerika di Perang Vietnam, propaganda setelahnya tampak lebih gencar dilakukan hanya untuk mengesankan pasukan mereka tak pernah kalah di Perang Vietnam. Film Rambo mungkin hanya salah satu bentuk drama fiksi yang dikampanyekan untuk menutupi kekalahan negara adidaya itu. Masih banyak kisah fiktif lainnya di sekitar Perang Vietnam versie Pemerintah Amerika.

Loh, apa pentingnya mitos dan kisah fiktif bagi nasionalisme Amerika? Entahlah, mungkin harga diri dan citra mereka di dunia internasional jauh lebih penting dari kebohongan yang mereka sebarkan sebelumnya.

Konon, angka 350 tahun yang dilekatkan dengan kolonialisme Belanda di Indonesia pun tak ubahnya propaganda fiksi yang dibuat Soekarno dan para tokoh bangsa saat itu untuk membakar semangat rakyat merebut kemerdekaan. Mengingat pendudukan resmi Pemerintahan Belanda di nusantara baru dilakukan setelah bubarnya VOC di tahun 1.800. Pun penjajahan itu tidak merata rentang usianya. Aceh misalnya, baru bisa diduduki Belanda di 1.900 an awal. Tetapi pemahaman sejarah tersebut tidak lantas membuat kita menyalahkan tokoh bangsa di era revolusi kemerdekaan bukan?

Tidak hanya fiksi, buku ilmiah pun terkadang membutuhkan waktu untuk bisa memahami wujud nyatanya. Masyarakat dunia mungkin baru menyadari dahsyatnya teori percepatannya Einstein ketika Nagasaki dan Hiroshima diluluhlantahkan bom nuklir pasukan Amerika.

Ketika buku The End of History karya Francis Fukuyama diterbitkan lalu disusul Clash of Civilization diluncurkan Sammuel Huntington di awal sampai medio 1990 an, masyarakat dunia, utamanya kelompok awam, tentu tidaklah mudah memahami teori mereka sampai meletusnya tragedi 11 September 2001 di mana 'terorisme (Muslim)' disepakati sebagai musuh peradaban dunia. Bukan hanya soal terorissmenya, Islam juga sempat disalahpahami sebagai 'terdakwa' atas serangan teror paling dahsyat di aba 21 itu.

Dipimpin Amerika, dunia lantas dihadapkan pada propaganda dua opsi stick and carrot, mau ikut barisan kami memerangi terorisme atau sebaliknya. Imajinasi lain seolah tertutup. Saya ingat, di awal paska serangan WTC itu, sebagian masyarakat justru ramai-ramai membeli kaos bergambar Osama bin Laden yang didaulat sebagai musuh nomor 1 Amerika saat itu.Figur Osama mungkin dianggap mewakili pandangan psikopolitik masyarakat Muslim dunia yang gerah dengan arogansi Amerika, utamanya paska Perang Teluk.

Tapi kini kondisi berubah 180 derajat. Masyarakat berbondong-bondong mengutuk terorisme yang masih sering diidentikkan dengan Islam itu, oleh sebab, korban kebrutalan teror atas nama agama itu tidak lagi terjadi di barat sana, tetapi merata sampai di sini. Tak cukup sampai di situ, kalaupun perang melawan terorisme takk lepas dari sisi propaganda, maka propaganda itu pun sukses.

Karena jaringan pelaku terorisme itu seringkali abstrak bagi orang kebanyakan, maka segala yang identik dengan aksesoris mereka pun dijauhi. Sebut saja jubah, sorban, jenggot panjang, celana cingkrang, dan sejenisnya. Tak jarang, seperti halnya sebagian kalangan phobia Islam di barat yang kesulitan membedakan ajaran Islam dengan oknum yang memanfaatkannya untuk aksi kekerasan dan terror, lambat laun masyarakat kita juga menjadi sensitif dengan jenggot, jubah, celana cingkrang, dan lainnya.

Pada akhirnya, dunia pun membutuhkan mitos dan fiksi yang dipropagandakan untuk berperang dan bertahan. Amerika butuh fiksi senjata pemusnah masal untuk meyakinkan dunia internasional memerangi Iraq dan menggulingkan Sadam Husein.

Pun bagi sebuah komunitas negara bangsa, bahkan untuk dan atas nama nasionalisme. Serasional apapun perkembangan masyarakat Indonesia, bukankah wacana Satria Piningit dan Ratu Adil juga tak pernah sepi direproduksi di setiap tahun politik?

Sampai di sini, apakah karya fiksi Peter Warren Singer, Ghost Fleet, sebagaimana dikutip Prabowo Subianto kita maknai hanya sebatas cerita fiktif belaka? Jawabannya kembali kepada setiap pembaca. Wallahu a'lam. ***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H