Pernah saya membaca lelucon Žižek’s Jokes yang kembali ditampilkan oleh Blogger kesayangan saya Nosa Normanda. Konon ketika Žižek’s mengunjungi rumah kelahiran sutradara favoritnya, David Lynch, Ia bertemu orang Native American (Indian). Salah seorang dari mereka berkata pada dirinya: “Kami sebenarnya lebih suka dipanggil dengan sebutan Indian, karena itu adalah monumen kegoblokan orang kulit putih.”

Tanpa bermaksud mengusik permusuhan lama Kristoforus Kolumbus dan Geronimo, namun berbicara kabut masalalu merupakan hal yang selalu menggema dalam ingatan. Bagaikan seorang gadis yang pertama kali melepas keperawanannya, sulit untuk melupakannya.

Kabut masa lalu yang terus menggema dalam telinga sepenjuru Republik Indonesia. Ini adalah drama panggung tragedi pilu pada 1967 silam. Penumpasan anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ribuan nyawa anak kandung Pertiwi hilang sia-sia, siapa dalang, siapa dibunuh, entahlah arwah tiran mana yang merasuki jiwa sepenjuru Indonesia kala itu.

Saat ini kita seakan berdiri dalam panggung kotor Reformasi, dan dengan lantang berteriak, “Aku adalah kawannya musuhmu.” Walaupun kejujuran masa lalu hingga kini bersemayam dalam bulu ketek Soeharto dan kroninya di alam sana. Tidak ada yang berani mencabut kejujuran pada bulu ketek itu hingga kita dapat hirup bersama aroma kejujuran itu. Dengan arogannya kita katakan bahwa kita adalah pemenang sejarah, walaupun juri kemenangan ditentukan oleh pemenang.

Kacamata kuda kita melihat ke arah kebiadaban lawan, hingga kita lupa ribuan kebiadaban kita sendiri. Dengan jargon Nelson Mandela kita katakan ‘memaafkan tapi tak melupakan’ walaupun baju kemuliaan itu terbalik kita kenakan. Ironis ketika noda darah pada tangan kita dicuci dengan jubah Orde Baru.

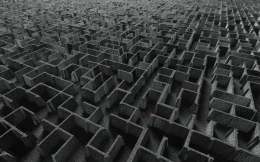

Kita telah tersesat pada labirin sejarah, dan menemukan busana tiran pada setiap lorongnya. Terkadang kita mengenakan celana dalam Idi Amin yang bernoda darah rakyat Uganda, terkadang kita mengenakan dasi Alfredo Stroessner, bahkan jubah Merneptah menutupi kemaluan kita dalam kesesatan labirin sejarah. Permainan dalam lorong-lorong labirin kita nikmati, sama sekali tidak berniat menemukan kunci untuk membebaskan diri ke luar.

Kitap suci tirani telah mendarah daging pada tubuh kita, hingga interaksi neuron-neuron pada otak menyimpulkan suatu premis kebencian kepada lawan yang tidak kita kenal. Padahal era Reformasi yang membawa internet dan audio visual lainnya telah menghantarkan kita menuju generasi melihat (visual) bukan lagi seperti dulu, menjadi generasi pendengar (audio). Namun aneh kini kita seperti kembali ke era primitif, yang masih saja percaya sesuatu yang tidak sama sekali kita kenal. Komunis dianggap suatu kontra Agamais maupun Nasionalis Demokrasi, dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Tidak lagi membedakan mana sistem ekonomi dan mana lawan jihad.

Dalam coretan tinta Yudi Latif pada ‘Negara Paripurna’, mengilustrasikan seseorang yang kehilangan kunci rumah, sibuk mencari kunci rumah pada halaman tetangga, ketika ditanya apa yang kau cari? orang tersebut menjawab bahwa kunci rumahku telah hilang, pertanyaan berlanjut, lantas di mana kunci rumahmu hilang? di dalam rumahku sendiri. Lalu mengapa kau mencarinya di sini? karena di rumahku begitu gelap... Tidak ada satupun pelita penerang yang bersedia menuntun kita untuk keluar dalam labirin sejarah ini. Kita terus terjebak pada setiap lorong dengan aroma darah setiap musuh. Perang klaim antara benar dan salah dengan produk utama yaitu agama, tanpa kita sadari itu adalah produk dagangan.

Dalam lorong-lorong labirin, kita temui setiap ruang hampa. Satu persatu kita lewati tanpa perenungan. Lorong LGBT, lorong Gafatar, lorong sianida, lorong duta pancasila, lorong kekerasan seksual, bahkan lorong komunis. Jejak-jejak itu hanya ditemukan perdebatan panjang tanpa solusi. Satu langkah berakhir, munculkan langkah baru yang sama sekali tidak kita jadikan kunci dalam keluar dari labirin sesat ini. Entah apa lagi lorong yang akan kita lalui?

Kita mendeklarasikan diri sebagai pemenang sejarah, namun justru takut pada lawan yang telah kalah. Kita dengan seenak diri mengklaim komunis adalah musuh, karena salah satu sayap yang telah kita patahkan adalah PKI. Namun tidak berani memusuhi agama kita sendiri, walaupun NII juga telah kita patahkan. Namun tidak berani memusuhi partai yang selama 32 tahun menyumbat kerongkongan kita, walaupun aktornya telah kita tumbangkan. Mengapa kita tidak berani? Pertanyaan ini sangat salah, seharusnya pertanyaannya berubah menjadi: “Mengapa yang ini tidak kita maafkan layaknya yang ini?” Jawabannya karena kita sedang asyik terlena dalam kesesatan labirin sejarah yang mengunci kita, walaupun kunci itu ada dalam labirin itu sendiri, namun tidak dapat kita mencarinya, karena justru pelaku yang mengunci kita dalam labirin sejarah ini adalah ‘diri kita sendiri’.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H