(Pada tulisan sebelumnya sudah saya terangkan bahwa) Anies Baswedan ketika memberi pengantar buku "Army of Roses" karya Barbara Victor edisi bahasa Indonesia terbitan Mizan, mengungkapkan dua kerangka analisa dalam memahami fenomena tindakan teror. Yaitu (1) tindakan teror merupakan hasil dari internalisasi nilai akibat penafsiran ayat-ayat yang ada dalam kitab suci, yang kemudian disebut sebagai kerangka kultural, dan (2) tindakan teror lebih merupakan hasil dari interaksi kalkulatif antara pelaku teror dengan sasaran teror, yang disebut sebagai kerangka rasional.

Bukan hanya dalam kasus terorisme, bahkan dalam memandang kelompok-kelompok (yang sesungguhnya bukan teroris) progresif seperti FPI, dan yang lebih diwaspadai yaitu HTI, dua kerangka ini selalu dipakai walaupun secara tak disadari.

Jika kita membaca tulisan-tulisan yang menyorot kelompok-kelompok serupa, maka kerangka yang dominan dipakai adalah kerangka kultural. Bagaimana kelompok-kelompok itu hadir sekalian dengan aksi-aksinya?

Apalagi jawabannya kalau bukan karena penafsiran atas teks keagamaan secara tekstual, puncaknya adalah menerapkan syariat Islam di Indonesia. Sedang menerima sistem demokrasi dianggap sebagai produk manusia, apalagi datangnya dari barat, merupakan hal yang bertentangan dengan hukum syariat yang datangnya dari Tuhan.

Maka untuk mewujudkan cita-cita ini, kelompok Islam progresif ini melakukan upaya-upaya yang bisa jadi untuk sementara waktu masih dalam jalan demokrasi, tetapi jika mereka semakin menguat maka mereka akan memakai kekerasan dalam mewujudkannya.

Upaya-upaya ini dilakukan dalam gelanggang politik. Tampilnya mereka membawa aspirasi di balik jubah agama disebut sebagai politik identitas. Padahal literatur-literatur mengenai politik identitas menunjukkan bahwa politik identitas tidaklah khas agama, ia bisa berjubah ras seperti politik identitas kulit hitam di Amerika, ia juga bisa berjubah ideologi tertentu seperti Marxisme, bahkan nasionalisme sekalipun.

Hanya saja dalam kasus Indonesia, pasca reformasi 1998 dan bangkitnya demokrasi, politik identitas selalu berjubah agama. Para pengamat sadar bahwa lahirnya politik identitas bermula dari rasa ketidakadilan atas perlakuan pemerintah. Namun dari sisi pembacaan, fenomena kelompok-kelompok Islam ini selalu dibaca dalam kerangka kultural.

Akhirnya, dalam menciptakan resolusi, yang dipandang perlu untuk diperbaiki adalah pemahaman kelompok-kelompok progresif itu, supaya jangan mengancam kehidupan demokrasi di masa mendatang. Kelompok Islam progresif itu diposisikan sebagai objek yang butuh perlakuan, dan kita semua selain mereka adalah subjek yang mesti mengubah mereka, misalnya dengan jalan program-program deideologisasi.

Sangat jarang aksi-aksi kelompok semacam itu menghasilkan solusi yang merekomendasikan agar pihak yang berhadapan dengan mereka, dalam hal ini negara, mengoreksi perilaku dan tindakan sendiri sejauh ini yang diskriminatif, antara lain tidak menyediakan ruang untuk menyuarakan pendapat, atau selama ini selalu mencurigai mereka sebagai kelompok anti-pancasila, serta selalu mengandalkan tindakan represif militer dan aparat dalam membungkam kelompok itu.

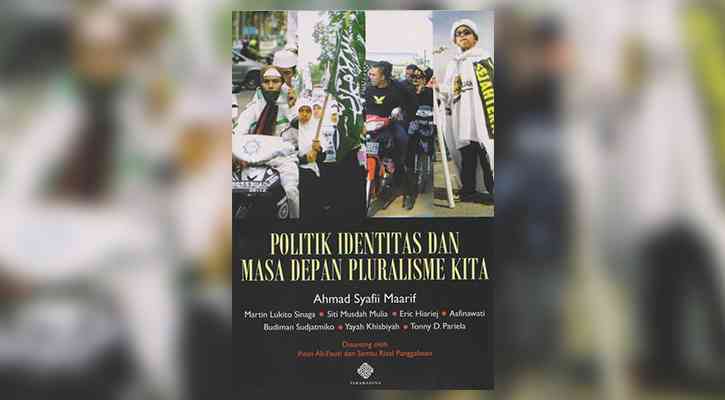

Di sini saya akan mengajukan satu buku yang berjudul "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita". Buku itu sesungguhnya merupakan transkrip orasi Buya Ahmad Syafii Maarif dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML), serta tujuh tanggapan cendekiawan dari ragam profesi dalam bentuk esai, yang kemudian ditanggapi balik oleh Buya Maarif sebagai penutup.

Dalam buku itu bisa kita amati bagaimana kerangka kultural itu menjadi dominan. Buya Maarif memang dalam orasinya tidak ingin terjebak pada sikap eksklusif terhadap kelompok-kelompok radikal. Ia dengan berhati-hati mengungkap politik identitas ada beragam bentuknya. Ia tampak berlaku adil dengan menyadarkan kita bahwa politik identitas itu niscaya untuk masa depan politik kita.

Hanya saja tetap terendus kekhawatiran terbesarnya dengan menambahkan bahwa munculnya politik identitas itu mesti dimaknai positif, dengan catatan harus sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, yang dalam hal ini terwakilkan dalam spirit pancasila.

Namun pada akhirnya Buya Maarif berkesimpulan bahwa politik identitas itu berbahaya. Upaya-upaya untuk mewujudkan pluralisme harus terus diupayakan dengan cara nilai-nilai pancasila, jangan hanya tergantung mengawang-awang. Dan kita tentu sudah tahu, bahwa di dalam kesadaran Buya Maarif, masa depan pluralisme Indonesia akan baik bila kelompok-kelompok yang dipandang radikal itu menginternalisasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemosisian kelompok Islam progresif sebagai objek yang perlu diajarkan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa juga menjadi konsentrasi dominan dari tujuh penanggap orasi Buya Maarif. Terutama Musdah Mulia, sepanjang delapan halaman ia menulis tanggapan dengan judul "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia", yang diakhiri dengan solusi antara lain, pertama, istilah pluralisme mesti ditafsir ulang, agar tidak salah paham. Soalnya MUI pernah mengeluarkan fatwa haram pluralisme, sebagai bentuk dari salah paham atas istilah itu. Kedua, melakukan rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan atas nama agama.

Utamanya pada solusi kedua, sampai kalimat penutup, Musdah Mulia memosisikan kelompok Islam progresif sebagai kelompok fundamentalis yang perlu dijinakkan demi terciptanya kedamaian yang diimpikan. Pandangan ini jelas sangat dipengaruhi oleh analisa dalam kerangka kultural.

Demikian pula pandangan Yayah Khisbiyah yang melihat kelompok Islam progresif dalam kacamata psikologi dan pedagogi perdamaian. Dengan mengutip Psikolog Erik H. Erikson, ia merasionalisasi motivasi kelompok-kelompok masyarakat atas dasar pseudo-speciation. Bahwa setiap kelompok menyadari dirinya berbeda dari yang lain dan cenderung terdorong untuk menonjolkan diri. Atas dasar inilah asumsi politik identitas itu akan dibangun.

Lalu politik identitas berjubah agama akan dibingkai (frame) dalam istilah intoleransi dalam beragama. Di sini Khisbiyah memberikan alternatif lewat dunia pendidikan, dengan pra-anggapan pendidikan dapat membentuk karakter para peserta didik, juga membantu mengurangi intoleransi antar agama.

Hematnya, pendidikan adalah solusi bagi masa depan pluralisme (demikianlah politik identitas diterjemahkan ke dalam sikap intoleransi atas nama agama lalu diobati dengan jalan pendidikan inklusif) dengan cara optimalisasi dunia pendidikan. Antara lain kurikulum mesti bermuatan nilai pluralisme, tenaga pendidik yang punya komitmen pluralisme, metode belajar mengajar yang mengutamakan inklusifitas, serta menghidupkan program-program budaya berbasis multikulturalisme.

Pandangan Khisbiyah ini jelas sangat dipengaruhi analisa dengan kerangka kultural, di samping memosisikan kelompok progresif sebagai objek yang dibicarakan, dan cenderung mengabaikan potensi kelompok itu sebagai subjek yang berbicara, juga mengabaikan interaksi secara kalkulatif kelompok itu dengan pihak yang berhadapan dengannya, yakni kekuasaan.

Mungkin dia juga lupa bahwa pendidikan dan upaya kultural untuk meredam ideologi progresif yang intoleran juga pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan istilah penataran P4. Kekuatan politik identitas berhasil diredam namun yang terjadi adalah tercederainya HAM di bawah monopoli kekuasaan.

Saya kira Budiman Sudjatmiko menjadi satu-satunya yang menggunakan kerangka rasional dalam menanggapi orasi Buya Maarif. Ia menulis tanggapan sepanjang sepuluh halaman berjudul "Politik Aliran dalam Pancasila: Keniscayaan Sejarah dan Antitesis Fundamentalisme". Ia memulai dengan kondisi wajar kebangkitan politik identitas dalam jubah apapun di pelbagai belahan dunia, semua itu akibat baru saja terlepas dari kepemimpinan otoriter. Juga sebagai respons atas penerimaan negara terhadap sistem ekonomi neoliberal.

Dalam konteks Indonesia, tulis Budiman, politik identitas merupakan antitesa dari politik sentralistik dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa. Kelompok-kelompok yang menguat kemudian terkonsentrasi pada kekuatan politik Islam. Justru kondisi ini disebabkan oleh hidupnya demokrasi pasca tumbangnya rezim otoriter Soeharto.

Lalu fenomena populisme--di mana Budiman menyebutnya dengan politik kuantitas, yaitu kepemimpinan yang mementingkan kuantitas dengan jalan pencitraan--semakin menyebabkan menguatnya politik aliran, terutama Islam, yang mementingkan kualitas--lawan dari istilah politik kuantitas--yaitu kepemimpinan yang berdasarkan ideologi, idealisme, kompetensi, dan komitmen.

Setidaknya dalam analisa Budiman Sudjatmiko, ada peluang bahwa kelompok Islam progresif tidak semata berposisi sebagai objek yang dibicarakan, tetapi bisa menjadi subjek yang berbicara mengenai ketidakadilan suatu rezim. Dan rezim yang mendapat reaksi dari kelompok-kelompok seperti itu bisa jadi adalah "pelaku" dan bukan selamanya "korban" dari aksi-aksi perlawanan itu (paradigma "pelaku" dan "korban" ini sebagaimana yang sudah saya gambarkan pada tulisan terdahulu, dalam membedakan kerangka kultural dan kerangka rasional).

Sayangnya Budiman membatasi contoh pencitraan hanya pada era SBY, sedang fenomena pencitraan juga banyak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Blusukan, dekat dengan wong cilik, dekat dengan ulama (dibuktikan utamanya dengan diangkatnya K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wapres), berjiwa nasionalis, anti-diskriminasi, tidak bagi-bagi kursi kekuasaan, dan tidak otoriter, menjadi kata kunci dalam citra sosok Jokowi.

Jika kita konsisten dengan menyebut politik identitas sama dengan politik aliran dan sama dengan politik berjubah, maka apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta lingkarannya juga adalah politik identitas, politik yang berjubah ideologi nasionalis, yang memusuhi kekuatan Islam radikal intoleran, yang saya kira sama potensi berbahayanya dengan politik identitas berjubah Islam.

Kalau Jokowi dicitrakan sebagai ikon politik yang nasionalis (bukan Islamis dan komunis), maka apa yang akan kita katakan jika nasionalis itu ternyata membungkam orang-orang kritis dengan UU ITE atau mematikan mik pada saat rapat; bahwa nasionalis itu membubarkan kelompok progresif semacam HTI yang masih menempuh jalan demokrasi dan dialog; bersikap tutup telinga terhadap suara rakyat dengan tetap mengesahkan Omnibus Law padahal rakyat menolak; bahwa nasionalis itu dihiasi dengan pembiaran buzzer-buzzer yang menyakiti hati lawan politik dan dibebaskan dari pasal ujaran kebencian?

Tidakkah politik identitas berjubah nasionalis itu juga pada akhirnya mengancam demokrasi?

***

Dengan demikian saya berkesimpulan bahwa politik identitas yang kerap disematkan kepada pihak di luar pemerintahan adalah tuduhan yang tidak fair. Karena sesungguhnya politik identitas juga tidak khas Islam dan seringkali ditempatkan pada posisi yang keliru.

Demikian juga kepada Anies Baswedan, tuduhan politik identitas hanya karena kedekatan dengan kelompok Islam progresif sudah cacat sejak dini. Pertama, karena kegagalan (atau bermasa bodoh?) dalam membaca sikap politik seorang Anies. Kedua, kegagalan membaca kepentingan politik dari lawan Anies. Ketiga, kurang memahami sejarah pergerakan kemerdekaan, di mana kekuatan Islam turut menentukan tercapainya kemerdekaan.

Keempat, generalisasi aneka kelompok Islam progresif ke dalam satu stereotipe tunggal: Islam radikal intoleran. Kelima, lupa kalau sekelas Presiden Soekarno saja pernah gagal melebur kelompok Islam progresif bersama komunis dan nasionalis dengan konsep nasakom, karena pikiran antar kelompok tidak dapat diseragamkan, hanya bisa didialogkan.

***

Judul Buku: Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita

Penulis: Ahmad Syafii Maarif, dkk.

Penyunting: Ihsan Ali Fauzi dan Rizal Panggabean

Penerbit: Yayasan Wakaf Paramadina

Tahun: Cet. I, 2010

Tebal: 140 halaman

ISBN: 978-979-772-025-4

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H