Ada isu yang tak biasa soal hukuman cambuk di Aceh akhir bulan kemarin (31/10). Pasalnya, seorang laki-laki anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berinisial M kedapatan berduaan dengan seorang perempuan berinisial N yang bukan muhrimnya di dalam mobil.

Kasus ini tak biasa. BBC Indonesia menyebut bahwa sejak hukum qanun di Aceh diberlakukan pada tahun 2005, ini adalah pertama kalinya seorang pemuka agama jadi terpidana. Malahan, Tribun Medan memilih kata-kata "senjata makan tuan" sebagai judul beritanya.

M dan N ditangkap Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (pengawas pelaksanaan syariat Islam Aceh). Keduanya dijatuhi hukuman cambuk. M dicambuk sebanyak 28 kali, sementara N 23 kali.

Pada tahun 1627, kasus yang serupa itu pernah terjadi di Hindia Belanda, tepatnya di Batavia. Saat itu Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen memperoleh titipan dari Jacques Specx untuk menjaga Sara Specx, putri kandungnya.

Tuan Specx adalah seorang anggota Dewan Hindia sekaligus sahabat J. P. Coen. Ia berharap keluarga Coen bisa mengasuh putrinya dengan baik selama dirinya pulang ke Belanda selama beberapa tahun.

Tapi celaka, pada tahun 1629 Coen gagal memenuhi amanat Specx. Sara Specx yang saat itu berusia 12 tahun (usia yang bisa dikatakan menjelang matang di abad ke-17) tertangkap basah bermesraan dengan kekasihnya, Pieter Jacobszoon Cortenhoeff (seorang serdadu bawahan berusia 16 tahun yang menjaga kastil Batavia) di rumah Coen.

Skandal itu membuat Coen malu dan nama baiknya tercemar. Ia marah dan merasa gagal sebagai pemimpin untuk memberi teladan pada rakyat koloninya. Coen adalah seorang yang sangat puritan dan taat pada ajaran Calvinis. Meski Sara adalah putri dari teman baiknya, ia ingin hukum tetap ditegakkan.

Maka Pieter dijatuhi hukuman pancung, sementara Sara dihukum dengan menyaksikan hukuman kekasihnya. Sara juga ditelanjangi, dicambuk, dan dijadikan tontonan di depan khalayak.

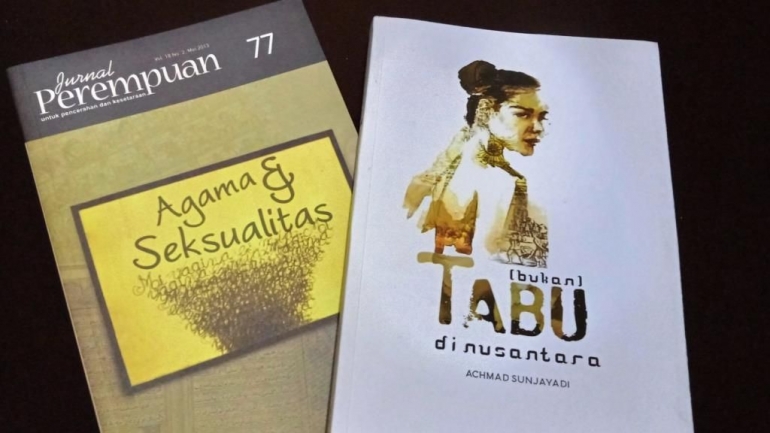

Kisah skandal di Batavia itu saya temui dalam buku (Bukan) Tabu di Nusantara (Achmad Sunjayadi, 2018). Nyaris bersamaan saat merampungkan bacaan ini, saya juga menemui berita soal hukuman qanun Aceh di atas. Menarik sekali, pikir saya.

Semula, niatnya ingin mengulas buku Sunjayadi ini saja. Tapi gara-gara ada kasus qanun yang tak biasa itu, pikiran saya jadi berkelana jauh. Contoh dua kasus itu memantik ruang kontemplatif saya. Saya tergoda untuk mengolah kembali judul buku karangan Sunjayadi menjadi judul tulisan ini, saya pikir ini semacam buah reflektif.

Kembali pada dua contoh kasus tadi. Memang konteks hukum pada kasus yang pertama itu ada dalam frame agama Islam, sedangkan yang satunya lagi agama Kristen. Namun, kedua kasus itu punya kemiripan dalam hal sistem. Kedaulatan hukum yang dibuat pemerintah harus berdiri di atas segalanya.

Sampai sekarang, kalangan Islam masih banyak yang memperdebatkan penegakan hukum qanun di Aceh. Pun dengan para rohaniawan di masa VOC yang menolak J.P. Coen atas putusan hukuman yang membuat negeri Belanda gempar.

Dalam wilayah filosofis Islam maupun Kristen, keduanya memandang bahwa kesucian tubuh harus dilepaskan dari keindrawian dengan jalan penahanan diri atas hasrat-hasrat seksual. Dunia idea ditempatkan pada tataran yang adiluhung, surga langit dan ruh adalah absolut nan abadi. Konsekuensinya, keberadaan tubuh kerap dikesampingkan.

Keduanya percaya kalau tubuh (keduniawian) adalah sumber dari segala sumber dosa. Pada tubuh melekat nafsu setan yang bisa menjerumuskan manusia pada perilaku-perilaku kebinatangan.

Tradisi monoteisme dan filsafat rasional-modern punya kecocokan dalam menuhankan dunia idea. Untuk memahami realitas, rasio dipandang sebagai satu-satunya instrumen menuju kebenaran. Akibatnya, lawan-lawannya seperti rasa, hasrat, tubuh, bahkan bumi rentan mengalami objektivikasi.

Ujung-ujungnya, objektivikasi melahirkan represi. Subjek kehilangan eksistensinya. Ketelanjangan tubuh ditabukan dalam aturan-aturan baku bahkan cenderung mengekang. Tubuh dipenjarakan oleh rasio.

Manusia sadar bahwa ia makhluk istimewa. Ketelanjangan tubuhnya tidaklah serupa dengan binatang. Pandangan seperti ini akhirnya melahirkan pemikiran tentang tubuh yang harus diadabkan. Dalam bahasa yang lebih ekstrem, tubuh harus "dikandangkan".

Hewan yang berakal budi ini sedemikian angkuh sampai-sampai memberi nama bagi dirinya sendiri dengan Homo Sapiens--si manusia bijaksana. Semestinya kita sadar, betapa bias penamaan itu. Lantas apakah dengan begitu spesies lainnya tidak bisa dikatakan "bijaksana"? Benarkah Sapiens itu bijaksana?

Tubuh dan Ketelanjangan; Menghayati Hasrat Seks sebagai "Subjek"

Berbicara ketelanjangan, ada cuplikan kisah yang menarik dalam buku (Bukan) Tabu di Nusantara. Pertama, soal kontroversi gambar kartu pos yang menampilkan ketelanjangan tubuh sang Buddha. Kedua, soal eksotisme ketelanjangan tubuh perempuan Bali dan Jawa.

Yang pertama ini kisahnya sangat menggelikan. Persis seperti iklan Shopee yang dulu sempat geger di Indonesia, digugat oleh kelompok Islam fundamentalis hanya karena menampilkan gambar tubuh "terbuka" para personel Blackpink.

Pada tahun 1898 firma H. Bunning mengeluarkan seri kartu pos Yogyakarta, Prambanan, dan Borobudur. Kartu pos yang bergambar patung Buddha Borobudur dikirim ke Belanda sebagai kartu ucapan tahun baru.

Tetapi kartu pos itu harus diberi "pakaian" karena petugas pos di Belanda menganggap ketelanjangan sang Buddha kurang sopan. Kartu pos itu akhirnya dimasukkan ke amplop baru dan si penerima harus mengeluarkan biaya ekstra.

Menggelikan? Tentu saja.

Pada abad itu, Ratu Wilhemina yang menguasai Hindia Belanda sama puritannya dengan Ratu Victoria di Inggris--era Victoria termasuk riwayat yang paling gencar menancapkan tabu-tabu seksualitas hingga mendarah-daging di hari ini.

Lalu ada kisah kedua yang tampaknya sudah akrab dibahas dalam literatur kita, yaitu tentang kacamata orientalisme khas Barat dalam memandang Timur.

Pada tahun 1887, seorang pemuda bernama Alexander Cohen merasa tertipu sudah termakan rayuan dari potret-potret telanjang perempuan pribumi Hindia. Gambar-gambar ini dijadikan bahan propaganda untuk menarik pemuda di Belanda agar mau mendaftarkan dirinya sebagai tentara cadangan.

Cohen pun protes. Komentar-komentarnya dimuat di Groninger Weekblad. Menurut Cohen, gambar itu tak seindah surga yang dijanjikan pemerintah. Perempuan dalam potret itu adalah model yang diambil dari prostitusi, dipotret di dalam suatu studio, dan diarahkan oleh fotografer profesional untuk menghasilkan pose-pose ekspresif.

Jika demikian, potret itu jelaslah cermin rekonstruksi kacamata Barat atas ketelanjangan Timur. Barat menerjemahkan tubuh dan alam pikir orang Timur dengan cara yang banal dan mentah.

Anehnya, potret tubuh perempuan Timur bisa membuat mereka "kagum", meski menentang tapi menikmati. Sementara potret tubuh patung Buddha--yang tidak berpose ekspresif nan sensual, bahkan yang merupakan wujud spiritualitas yang seharusnya mampu ditangkap spiritualitas Kristiani--justru harus disensor.

Patung dan relief pada candi-candi di Indonesia menunjukkan bahwa ketelanjangan tubuh bukanlah sesuatu yang baru dan aneh. India, peradaban yang paling mempengaruhi bumi Nusantara, punya kuil Khajuraho yang terkenal dengan pahatan-pahatan patung yang menunjukkan berbagai bentuk persetubuhan.

Banyak yang mengartikan pahatan pada kuil Khajuraho dengan erotisme yang dangkal. Hinduisme juga punya sastra Kama Sutra yang kerap dirujuk sebagai pengetahuan tentang seksualitas--meski sebetulnya masih ada teks atau kitab lain yang membahas seksualitas. Yang luput dari pembaca adalah soal ketimpangan intepretasi sastra Kama yang hanya menitikberatkan pada makna kepuasan birahi belaka

Filsafat Timur, dalam hal ini ajaran Hindu, memang memuja Kama atau gairah cinta yang bersifat keduniawian. Namun yang perlu diingat, Kama hanyalah salah satu jalan menuju ke kesadaran Brahman.

Dalam Hinduisme dikenal Catur Parusarthas atau Empat Tujuan Hidup yang mengidealkan keseimbangan dalam hidup, yaitu Dharma atau kebaikan, Artha atau kesejahteraan materiil, Kama atau cinta dan kepuasan indrawiah, dan Moksha atau pembebasan diri menuju Tuhan.

Mirip seperti Plato dan ajaran monoteis, Hinduisme percaya atas keberadaan realitas idea dan menempatkannya di posisi adiluhung dalam Moksha.

Yang membedakannya adalah, meski tubuh dan keduniawian bersifat maya, Hinduisme memandang tubuh sebagai pantulan dari realitas idea (Brahman). Paradoks memang, tubuh adalah sesuatu yang profan tetapi juga wadah jiwa tempat Tuhan bersemayam.

Foucault (mengutip sari tulisan Saras Dewi dalam Jurnal Perempuan, 2013) menganggap bahwa aesthetic existence sangat penting untuk membentuk subjek. Realitas harus dipahami dengan cara lain selain rasio. Dengan menyibak dan memahami pengalaman estetis, subjek memaknai dirinya sendiri melalui tubuh.

Seks adalah sesuatu yang alamiah dan seni memahami rasa. Kama Sutra dari Vatsyayana menjelaskan bahwa kenikmatan bukan melulu perihal penetrasi organ vital, tetapi juga perihal penantian, penundaan, hingga permainan erotis.

Lebih jauh, Kama Sutra membahas tentang betapa pentingnya penyatuan dua tubuh. Tubuh pada hakikatnya merasakan kerinduan penyatuan ini.

Namun jangan lupa, Hinduisme mengamini kesadaran tertinggi yang melampaui keindrawian. Sebab, jika kita terlalu tenggelam ke dalam kenikmatan seks dan menganggapnya sebagai suatu tahapan yang final, maka kehancuran akan tiba.

Vatsyayana menulis dalam bagian pengantar Kama Sutra (dikutip dari Saras Dewi):

"Tidak sedikit pula yang dihancurkan, karena membiarkan diri mereka dikuasai oleh nafsu (pradhanyakama)" (Kama Sutra, II.37).

Kita perlu memeriksa ke dalam diri sendiri bahwa kenikmatan yang diwujudkan dari hasrat dan gairah seksual hanya muncul dalam ledakan kecil momentum-momentum yang singkat. Maka, ia tidaklah abadi.

Kama atau rasa ada dalam wilayah tubuh. Rasio ada dalam wilayah idea. Itulah mengapa Vatsyayana memberi peringatan agar manusia selalu wawas diri, jangan sampai menderita karena kehilangan keseimbangan itu.

Membongkar Relasi Kuasa

Saya ingin menyinggung kembali atas dua kasus hukuman pelanggaran seksual di atas. Mungkin ada yang berpendapat, bukankah apa yang dilakukan pemerintah sudah benar dan bagus, pemerintah telah menegakkan hukum tak pandang bulu?

Menurut pemerintah Aceh, setelah dihukum cambuk M akan dikeluarkan dari kepengurusan MPU karena telah merusak citra ulama (BBC Indonesia).

Tindakan ini dapat dimengerti sebagai konsekuensi sistem. Hukum selayaknya ditegakkan karena telah terjadi dalam tataran praksis. Tetapi soal bahwa tindakan itu sudah benar dan bagus? Bijakkah kita jika mengamininya begitu saja tanpa ada upaya membongkar kuasa?

Seorang pengamat hukum Islam dari UIN Ar Raniry, Irwan Abady, yang diwawancarai BBC Indonesia mengatakan bahwa hukuman cambuk untuk anggota MPU itu bukanlah cerminan penegakan hukum yang "tajam ke atas" sebab mereka bukan pengambil kebijakan.

Beda cerita misalnya ketika yang melanggar itu politikus atau ulama besar seperti wakil bupati. Dampak kasus M itu hanya berpengaruh pada nama baik institusi.

Pendapat Irwan ada benarnya. Tapi menurut saya, kita tak boleh serta-merta abai melihat relasi kuasa di sana. Apa yang terjadi pada M di Aceh dan Pieter di Hindia Belanda menunjukkan adanya keretakan sistem, meski itu hanya disebut sebagai "citra yang terluka" atau "nama yang tercemar" atau "kehormatan yang tercoreng". Tetap saja, ada semacam gempa kecil yang dialami penguasa.

Saya khawatir jika dalih "pemerintah sudah menegakkan hukum tak pandang bulu" itu kita terima mentah-mentah, yang terjadi justru tergelincir pada pengultusan heroisme. Tentu ini berbahaya, sebab kebenaran lain bisa tertutup kabut heroisme yang memabukkan. Ujung-ujungnya, daya kritis kita jadi tumpul.

Soal heroisme ini saya jadi ingat dengan penafsiran Pram atas kisah Nyi Rara Kidul yang dijadikan legitimasi kekuasaan Mataram. Saya ingin loncat kepada kisah ini sebab masih ada kaitannya dengan topik kekuasaan dan seksualitas.

Menurut Pram, mitos Ratu Kidul hanyalah cara untuk menutupi kekalahan Sultan Agung ketika menyerang Batavia dan kegagalan menguasai jalur perdagangan internasional di Laut Jawa pada abad ke-17 (Sunjayadi, hal. 180).

Untuk menutupi itu, Sang Raja menciptakan mitos Ratu Kidul, "Ini lho, meski Mataram kalah, masih ada sesosok Dewi yang punya kuasa di laut Selatan--termasuk kuasa makhluk halus di atas tanah Jawa." Kekalahan dan keretakan sistem dibungkus dengan heroisme semu.

Terhadap mitos Ratu Kidul, saya membencinya sekaligus mengaguminya. Benci karena imaji saya atas sosok ini selalu terpatri pada film-film horor dangkal yang diperankan Suzanna. Di sisi lain, saya mengaguminya dalam pemaknaan atas spiritualitas Timur, terutama spiritualitas Jawa.

Selain penafsiran dari Pram, saya juga tertarik dengan penafsiran Ayu Utami di dalam novelnya, Bilangan Fu. Menurut Ayu, kisah Ratu Kidul yang selama ini dibaca melalui Babad Tanah Jawi merupakan representasi dari ketegangan dan tarik-menarik antara kepercayaan kuno dan Hindu pada masyarakat Jawa dengan agama Islam yang datang belakangan.

Dalam permulaan Babad Tanah Jawi, Ratu Kidul dicitrakan sebagai pertapa yang bukan perempuan dan bukan laki-laki--meski riwayatnya bermula dari perempuan. Sang Ratu bisa berubah menjadi perempuan dan laki-laki. Ia feminin sekaligus maskulin. Ia memberi legitimasi atas berdirinya Majapahit-Mataram. Ia sosok yang agung.

Perlu dicatat kalau Babad Tanah Jawi ditulis oleh pujangga kerajaan saat Islam masuk ke Jawa. Kisah Ratu Kidul perlahan-lahan dikompromikan dengan ajaran Islam. Seperti yang kita tahu, ajaran Islam melarang umatnya untuk menyembah makhluk halus. Mengultuskan Ratu Kidul ditafsirkan oleh Islam sebagai perbuatan musyrik.

Menjelang akhir kisah dalam Babad ini, identitas Sang Ratu tampak terombang-ambing, terutama sejak ia bertemu dengan Panembahan Senapati--raja Mataram pertama yang telah beragama Islam. Citra Ratu Kidul berubah menjadi sosok ratu perempuan cantik yang jatuh cinta pada raja, istri dari para raja yang mendambakan "tubuh yang berdaging", serta sosok Dewi yang ingin berubah menjadi manusia.

Ini menarik sekali.

Kisah ini menyiratkan adanya ketimpangan relasi kuasa, termasuk juga ketimpangan relasi seksual dan gender. Sang Ratu mengalami degradasi. Citranya semakin merosot setelah Mataram berkuasa, seperti apa yang ditafsirkan Pram. Semakin merosot lagi di masa modern ini, setelah perfilman horor kita diwarnai dengan penafsiran banal atas sosok Ratu Kidul.

Jika benar citra Nyi Rara Kidul merosot secara bertahap dari zaman ke zaman dan degradasi ini terjadi secara linier, maka apakah yang terjadi mula-mula? Bagaimana sesungguhnya orang-orang pra-Islam memaknai Ratu Kidul? Bagaimana manifestasi spiritualitas dan seksualitas kuno di tanah Jawa? Bagaimana wujud informasi purba tentang tanah Jawa ini?

Kita masih menangguhkan, jawabannya belum tersibak secara utuh.

Achmad Sunjayadi. 2018. (Bukan) Tabu Nusantara. Penerbit Buku Kompas.

Saras Dewi. "Hasrat Estetik Pemerolehan Citta dan Vijanana: Seksualitas dalam Fisafat Timur". Jurnal Perempuan, Vol. 18, No. 2, Mei 2013, Hal. 41.