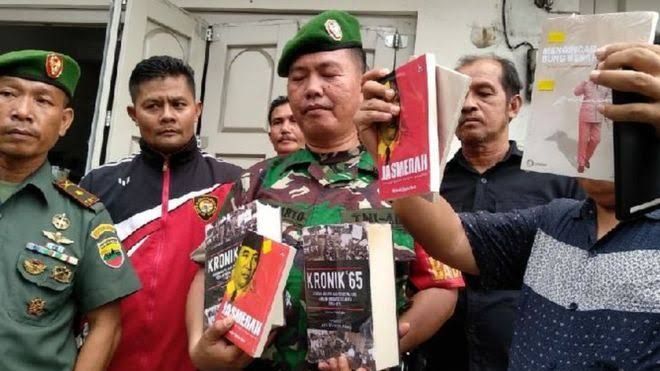

Dalam beberapa bulan terakhir, publik dibuat heboh oleh kasus razia buku yang dilakukan aparat. Jika sebelumnya razia dan penyitaan buku bertema kiri terjadi di Kediri, Jawa Timur, beberapa pekan lalu, razia buku kembali terjadi di Padang, Sumatera Barat. Pada proses razia yang terakhir, bukan hanya buku kiri yang disita aparat, tetapi juga buku dengan tema Soekarno.

Langkah razia buku seperti yang terjadi dalam beberapa pekan ini sejatinya bukan merupakan hal baru di Indonesia dan sudah terjadi sejak masa penjajahan, Orde Lama, dan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, pelarangan buku diikuti dengan pemusnahan seluruh karya penulis, bahkan penangkapan terhadap penulisnya.

Berdasarkan fakta sejarah, berbagai buku dilarang terbit bukan hanya karena isinya, tetapi sudut pandang politik penulis atau penerbit buku dan pengaruhnya terhadap pembaca. Alasan umum yang dipakai adalah bahwa pelarangan dilakukan untuk menjaga stabilitas negara.

Dalam dua kasus razia terakhir, yang melakukan tindakan razia adalah TNI dan Kejaksaan, mereka berdalih bahwa buku-buku itu diamankan karena telah terindikasi bermuatan paham komunis, sementara paham tersebut sudah jelas dilarang di Indonesia

Namun, jika ditelusuri, langkah sepihak TNI dan Kejaksaan adalah sikap melawan hukum pasca reformasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2010 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, telah dicabut.

Waktu itu, MK memutuskan pelarangan buku harus dilakukan lewat proses peradilan. Ada yang melapor, dan itu harus disertertai pembuktian yang kuat.

Merazia buku secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum adalah sikap yang keliru dari sebuah sistem negara demokrasi karena memperlihatkan kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi.

Dalam konteks yang lain, tindakan razia buku secara sepihak tengah menunjukan praktik-praktik primitif dari negara melalui kaki tangannya dalam mengontrol, mengarahkan, membatasi, bahkan memandulkan cara berpikir masyarakat.

Sikap ini, dapat pula dibaca sebagai ciri ideologi politik khas peninggalan kolonial yang amat ororitarian dengan mengekang hak politik warga negaranya dan tidak mengakui adanya keanekaragaman perspektif dan sudut pandang, padahal kita telah menjadi bangsa yang merdeka lebih dari 73 tahun lamanya.

Selain melawan hukum dan mengangkangi demokrasi, tindakan merazia buku juga berarti menghambat bahkan menutup informasi dan ilmu pengetahuan serta mengganggu perekonomian masyarakat.

Dari segi pengetahuan, masyarakat dibodohi oleh pemaknaan tunggal atas ilmu pengetahuan yang sejatinya memiliki beragam versi. Kondisi seperti ini pada gilirannya dapat menjadi pembodohan massal, sebab daya kritis masyarakat dibatasi. Saluran untuk melihat perbedaan pun ditutup.

Dari tinjauan ekonomi, tindakan razia buku berpengaruh pada industri perbukuan, yakni mereduksi peran dan eksistensi penerbit, penulis, distributor, dan toko buku. Setiap elemen dalam dunia perbukuan walau sepintas seperti diuntungkan karena mendorong masyarakat untuk membeli buku tersebut.

Tetapi, jika diselisik lebih jauh, penerbit dan penulis buku tersebut hampir sama sekali sulit mendapatkan keuntungan, karena biasanya, buku-buku yang dirazia justru dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan semua dampak yang muncul, kita bisa melihat bahwa tindakan merazia buku alih-alih dilakukan sebagai langkah maju untuk menciptakan ketertiban, justru, mendorong kita berjalan mundur ke belakang, bukan hanya satu langkah tetapi beberapa langkah.

Jadi masih mau razia lagi meski sudah memberikan kemunduran besar bagi bangsa ini?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H