Ini kisah seorang teman yang berkisah tentang temannya yang punya teman.

Bongkeng, seorang buruh pabrik kacangan pinggiran kota kecil. Kecil gaji yang didapatnya hanya cukup untuk makan dirinya, seorang istri dan anak lima. Lima belas tahun tinggal di sebuah rumah tipe dua satu yang atapnya bocor segala penjuru angin. Angin duduk, angin selonjor, angin senden dan angin yang lain adalah kawan karib bagi Bongkeng Family.

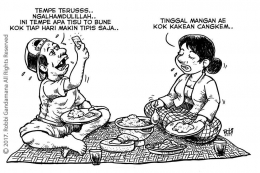

Hari-hari hidupnya dijalani dengan 'day by day'alias pas-pasan. Pas-pasan gaji yang didapat pun masih nggak cukup untuk makan. Makan tiga kali sehari bagi Bongkeng adalah kemewahan. Kemewahan seorang buruh rendahan yang tetap bisa bahagia dan menolak putus asa. Putus asa hanya untuk pecundang, katanya.

Oh iya, Bongkeng itu nama masa remajanya. Nama kebesaran masa lalu saat masih aktif di jamaah tawuran syariah. Nama aslinya sebenarnya Bongky Sugendon. Dijuluki Bongkeng karena otaknya agak bongkeng alias somplak. Tapi meskipun begitu dia baik, jujur, setia kawan dan...suka makan laler ijo.

Bongkeng adalah tipe manusia eceran. Karena mampunya hanya membeli produk yang eceran--> sabun eceran, shampo sachetan, pulsa lima ribuan, rokok ketengan, beli beras pun tidak pernah lebih dari dua kiloan. Dia tidak pernah mampu beli produk yang sifatnya paketan apalagi grosiran.

Kehidupan ekonominya senin kemis, tirakat all the time. Berhutang sudah mendarah daging di dalam kehidupannya. Makanya resolusi tahun barunya di tahun 2018 ini sederhana: bebas dari hutang. Resolusi yang singkat, padat, dan....salah. Itu karena Bongkeng tahu diri. Dia memahami dosisnya. Bukan kayak anak yang nilai ujiannya jeblok tapi minta dibelikan motor.

Bulan besar adalah 'bulan petaka' bagi buruh rendahan seperti Bongkeng. Di bulan-bulan itu banyak sekali acara pernikahan yang tentu juga banyak yang harus disumbang. Apesnya di dunia kerja nggak ada tunjangan resepsi. Ada uang atau tidak ada uang harus nyumbang. Padahal dirinya lebih layak di posisi yang disumbang (karena masuk nominasi Kere of the Year).

Sumbangan seperti itu harusnya sukarela, tidak ada paksaan untuk melakukannya. Tapi dalam soal ini, orang seperti Bongkeng 'dipaksa' harus menyumbang, ada atau tidak ada uang. Maka jangan heran kalau ada orang yang datang kondangan bawah amplop tapi isinya kosong melompong. Ada yang tidak datang karena malu tidak bisa menyumbang, kalau datang takut dituduh sebagai pemilik amplop kosong tadi. Dan Bongkeng lebih banyak melakukan yang kedua. Terpaksa.

Soal sumbang-menyumbang ini cukup membuat Bongkeng mumet ndase. Walaupun dia ndlahom tapi masih sedikit paham agama. Baginya, menyumbang itu memberikan uang atau barang pada orang yang miskin atau yang sedang dilanda bencana. Tapi apa yang terjadi sekarang sungguh jauh berbeda. Mereka menyumbang pada orang yang mampu secara finansial.

Salah kaprah sudah mendarah daging. Di acara resepsi, orang menyumbang tidak dari hati, tapi demi kebutuhan gengsi. Dan ternyata menyumbang berbeda jauh dengan menyedekahi. Sedekah itu soal hati, sedangkan menyumbang itu soal harga diri. Akhirnya banyak dari mereka yang hidupnya pas-pasan memaksakan diri menyumbang.

Bongkeng adalah salah satu dari jutaan orang yang jadi 'korban' dari keambiguan budaya sumbang-menyumbang di acara resepsi pernikahan, aqiqahan, dan khitanan. Orang merayakan sesuatu itu khan karena punya keluasan ekonomi. Lha kok malah disumbang? Mungking uang lebih praktis daripada kado, tapi tetap itu bukan perkara wajib.

Ada suatu daerah yang diumumkan hasil sumbangannya dan siapa yang menyumbang. Itu taktik agar orang menyumbang banyak, malu kalau menyumbang sedikit. "Paimo, menyumbang uang tiga puluh ribu rupiah." Tengsin boo, yang nyumbang seratus ribu saja pakai inisial "Hamba Tuhan".

Tentu saja Bongkeng tidak menyalahkan orang menyelenggarakan resepsi pernikahan, aqiqahan, dan khitanan. Mereka tentu tidak ada niatan memaksa orang untuk menyumbang. Masyarakat kita saja yang kadang reseh, kakean reken, menilai atau menyimpulkan tanpa data bahwa orang yang tidak menyumbang itu pasti pelit, medit, ngirit.

Banyak orang yang egois, mereka berpikir seperti dirinya. Dipikirnya orang lain punya keluasan ekonomi yang sama seperti dirinya. Bongkeng pernah kecewa saat dipaksa urunan menyumbang secara kolektif untuk pernikahan seorang teman. Padahal saat itu dia benar-benar kere total. Sudah hampir sebulan dia tidak membelikan susu anaknya yang masih kecil, cuman dikasih teh. Uasuwok.

Orang itu banyak macamnya. Ada yang gajinya lumayan tapi kere, karena harus menghidupi banyak anak dan hutangnya dimana-mana. Ada yang gajinya kecil tapi ekonominya oke-oke saja karena numpang orang tua, kendaraan tinggal makai, rumah tinggal nempati, atau dia masih jomblo. Digaji berapapun jomblo itu kaya raya, cuman tuna asmara.

Budaya kadang tidak bisa berdiri sejajar secara presisi dengan agama. Dan orang tidak berdaya untuk melawan itu. Jangankan melawan, membicarakannya saja sungkan, ora ilok, tabu bicara soal uang.

Manusia seperti Bongkeng banyak di mana-mana. Mereka sebenarnya 'marah', tapi tidak berdaya dan meng-iya-an begitu saja aturan tidak tertulis itu. Sebagai orang Jawa, Bongkeng harus pandai 'menyamar'. Harus bisa 'mikul duwur mendem jeruh'. Mampu menutupi kekurangan diri (kemiskinanya) sedalam-dalamnya dan menampakan kebaikan dirinya setinggi mungkin. Kere tapi tidak mengasihani diri sendiri. Biar kere asal gagah.

Well, begitulah kisah Bongkeng dengan perjuangannya yang tidak akan pernah dimenangkannya. Karena kebenaran adalah kesepakatan. Sekali disepakati, setelah itu wajib ditaati, walaupun dari segi agama itu nggak wajib diyakini. Yang penting pandai-pandai saja menempatkan diri.

Dan semoga perayaan hari istimewa keluarga kita tidak jadi 'petaka' bagi orang-orang seperti Bongkeng. Kecuali kita berani menuliskan "tidak menerima sumbangan" di kertas undangan. Berani?

-Robbi Gandamana-

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H