[caption id="attachment_318401" align="aligncenter" width="274" caption="Nat Rothschild (Backing Hashim Djojohadikusumo di pencapresan Prabowo Subianto)"][/caption]

Sebuah kabar mengejutkan saya terima, berisi rencana koalisi Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Koalisi itu untuk memajukan pasangan Capres Prabowo Subianto dari Gerindra dengan Cawapres Gita Wirjawan dari Demokrat. Tentu saja, ini bukan rencana utama (Plan A), tapi Plan B yang disiapkan keluarga Rothschild untuk Demokrat dan Gerindra.

Keluarga Rothschild memang menjadi pendana utama di belakang Partai Demokrat dan Partai Gerindra untuk kepentingan penguasaan area politik dan ekonomi (tambang) di Indonesia. Di belakang Partai Demokrat ada Lynn Forester de Rothschild melalui Hillary Clinton, sedangkan di belakang Partai Gerindra ada Nat Rothschild melalui Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto.

Kabar ini menimbulkan pertanyaan besar, bukankah Gerindra selama ini berada di kubu Oposisi, kenapa akan berkoalisi dengan Demokrat?

Ada tiga jawabannya. Pertama, jawaban yang sudah umum di dengar bahwa dalam politik tidak ada kesetiaan abadi kecuali pada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan untuk meraih kekuasaan. Segala peluang dapat dijajal tentunya.

Kedua, Presidential Threshold. Ketetapan bahwa suatu parpol dapat memajukan Capres jika memenuhi kuota perolehan kursi di DPR minimal sebesar 20% dan atau perolehan suara 25% menjadikan potensi terjadinya koalisi hampir mutlak terjadi. Sejauh ini, berdasarkan hasil survey, hanya PDIP yang berpeluang menembus batas minimal 25% suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) nanti, sehingga kemungkinan hanya PDIP yang tidak perlu berkoalisi. Tapi itu juga masih kemungkinan.

Ketiga, apa yang disebut Jokowi Effect. Faktor Jokowi, suka atau tidak suka telah merombak peta politik 2014. Sejumlah lembaga survey menyebut jika PDIP menjadikan Jokowi sebagai Capres hampir pasti dapat menembus batas 25% tersebut, meski itu hanyalah statistik. Tapi statistik itulah yang menjadi salah satu patokan para pemangku kepentingan dalam industri Parpol dalam menghitung peluang-peluang politik beserta kepentingan bisnis di belakangnya.

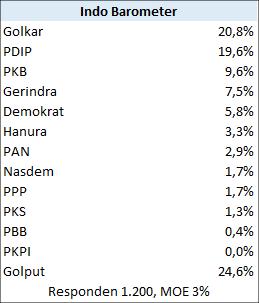

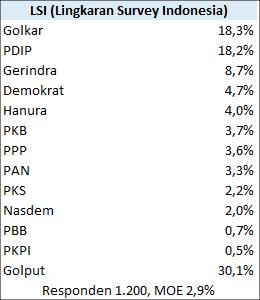

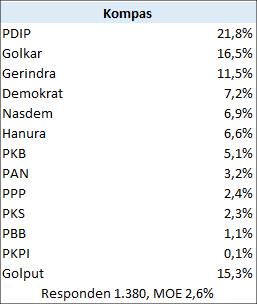

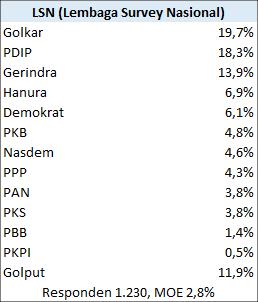

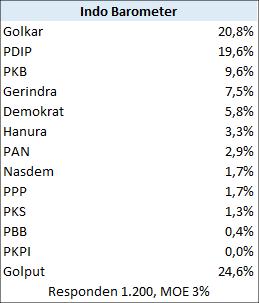

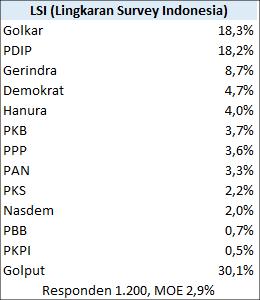

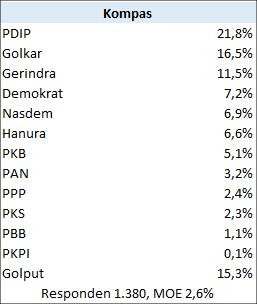

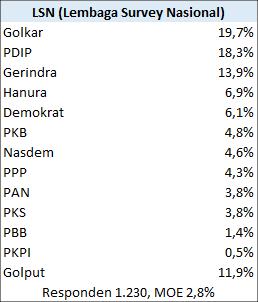

Sebelum masuk lebih jauh, saya hadirkan hasil survey dari 7 lembaga yang boleh dianggap lebih kredibel dari puluhan surveyor karbitan lainnya.

[caption id="attachment_318402" align="aligncenter" width="259" caption="Survey Indo Barometer"]

[caption id="attachment_318403" align="aligncenter" width="260" caption="Survey LSI (Lingkaran Survey Indonesia)"]

[caption id="attachment_318404" align="aligncenter" width="257" caption="Survey Kompas"]

[caption id="attachment_318405" align="aligncenter" width="258" caption="Survey LSN (Lembaga Survey Nasional)"]

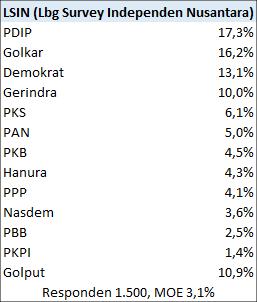

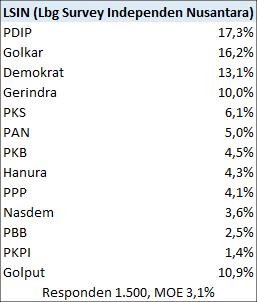

[caption id="attachment_318406" align="aligncenter" width="257" caption="Survey LSIN (Lembaga Survey Independen Nusantara)"]

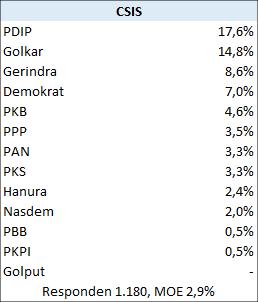

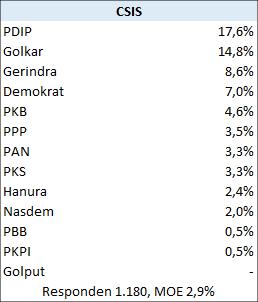

[caption id="attachment_318407" align="aligncenter" width="258" caption="Survey CSIS"]

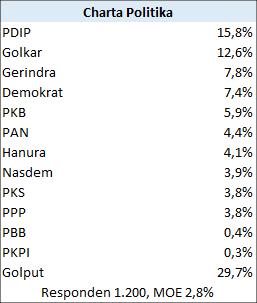

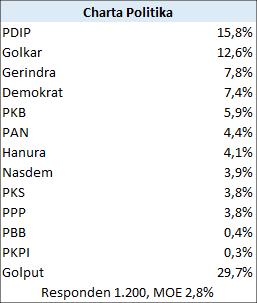

[caption id="attachment_318408" align="aligncenter" width="257" caption="Survey Charta Politika"]

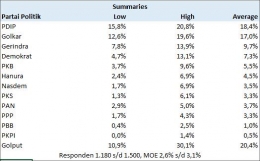

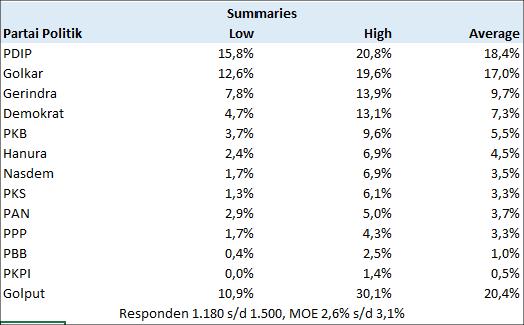

Sementara tabel di bawah ini adalah ringkasan yang saya buat secara sederhana. Mengambil angka proyeksi paling rendah dan paling tinggi, serta rata-rata (Mean) dari total proyeksi 7 survey.

[caption id="attachment_318409" align="aligncenter" width="524" caption="Ringkasan 7 Lembaga Survey"]

Hasil survey yang saya rangkum di atas belum memasukkan faktor elektabilitas Capres yang dijagokan masing-masing Parpol terhadap penghitungan proyeksi perolehan suara Parpol. Itu sebabnya, proyeksi angka tertinggi PDIP masih di bawah 25%, karena faktor Jokowi belum saya masukkan, juga faktor Ical di Golkar dan sebagainya.

Hal menarik dari semua hasil survey, dominan menyebut Golput alias tidak memilih proyeksi tertinggi mencapai 30,1% suara, tertinggi dari semua partai. Bisa dibayangkan apabila Golput ini memutuskan membentuk parpol sendiri, maka dapat memajukan Capresnya tanpa berkoalisi.

Rupanya, pendukung Jokowi si Capres PDIP masih kalah jauh dari pendukung Mr. X si Capres Partai Golput.

Dari survey terhadap masing-masing Capres yang dijagokan, hampir semua survey menyebut dua posisi teratas adalah Prabowo dan Jokowi atau Jokowi dan Prabowo yang saling berkompetisi. Ada juga sih yang menyebut Jusuf Kalla di posisi teratas baru-baru ini. Itu pastilah lembaga survey karbitan bayaran Jusuf Kalla, karena lembaga-lembaga yang lebih kredibel tak ada yang melihat hasil survey tersebut untuk Jusuf Kalla. Faktanya, Jokowi atau Prabowo ada di dua posisi teratas secara konsisten di surveyor-surveyor yang lebih kredibel.

Namun, ada perbedaan signifikan antara Jokowi dengan Prabowo. Jokowi kemungkinan bisa sah jadi Capres dengan peluang PDIP memperoleh 25% suara di Pileg. Kalau pun tidak tembus 25%, PDIP cukup berkoalisi dengan 1 parpol saja, tidak perlu papan atas, cukup di papan menengah (di bawah 10%), sudah bisa majukan Jokowi.

Dengan proyeksi perolehan suara PDIP yang berpeluang tertinggi di Pileg, serta faktor Jokowi yang juga diproyeksikan menang, maka tak sulit bagi PDIP mencari koalisi. Bahkan dengan syarat berat sekalipun, parpol mana pun siap memenuhinya.

Situasi berbeda bagi Prabowo Subianto. Nama ini unggul di urutan teratas, bersaing dengan Jokowi. Sayangnya, Prabowo Subianto masih memiliki hambatan besar, teramat besar. Bukan ‘dosa HAM’ yang ditakutkan Prabowo dan Gerindra. Rothschild sebagai pendana utama Prabowo dan Gerindra sudah amankan wacana ‘dosa HAM’ itu. Cukup menyetop dana ke NGO/LSM, sulap, kita tidak mendengar ada suara yang mengangkat ‘dosa HAM’ Prabowo.

Masalah terbesar Prabowo Subianto adalah bagaimana mencari koalisi untuk menembus Presidential Threshold. Proyeksi perolehan suara Gerindra dari 7 lembaga survey di atas berkisar antara 7,8% hingga 13,9%. Apabila hasil Pileg nanti Gerindra hanya memperoleh 7,8% suara, maka agar Prabowo Subianto bisa berpartisipasi dalam Pilpres, Gerindra membutuhkan koalisi dengan 1 atau lebih parpol yang minimal memperoleh suara 17,3%.

Opsi yang paling memungkinkan apabila mengacu hasil survey di atas adalah Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Tapi ada 2 hambatan untuk memuluskan rencana ini. Pertama, Prabowo harus rela menjadi Cawapres pendamping Jokowi. Menurut saya ini hampir tidak mungkin.

Kedua, persoalan perjanjian Batu Tulis. Di mata PDIP, perjanjian Batu Tulis telah gugur dengan sendirinya ketika Gerindra wanprestasi di 2009 lalu. Salah satu klausul penting Koalisi MegaPro (Megawati – Prabowo) di 2009 adalah Gerindra harus mendatangkan suara baru untuk MegaPro yang berarti suara perkotaan yang kurang dimiliki PDIP dan basis petani yang belum menjadi kantung suara petani PDIP.

Sayangnya, perolehan suara 2009 menunjukkan bahwa Gerindra tidak mampu mendatangkan suara baru tersebut. Sebaliknya, Gerindra malah lebih banyak memakan suara dari basis petani di kantung-kantung suara PDIP. Sebetulnya, ini adalah akar sengketa perjanjian Batu Tulis antara PDIP dengan Gerindra. Lagipula, memang tidak ada klausul bahwa perjanjian itu masih berlaku di 2014.

Sepertinya, melihat tren positif PDIP membuat Gerindra melakukan upaya agar PDIP dan Gerindra kembali berkoalisi di 2014. Tapi PDIP kelihatannya sudah tidak lagi berpikir demikian.

Opsi lainnya tentu berkoalisi dengan Golkar. Tapi kelihatannya ini juga tidak mungkin. Ada 3 faktor. Pertama, Golkar unggul dari segi perolehan suara dan dukungan internal Golkar kepada Ical cukup kuat, sehingga kalaupun bisa berkoalisi, Prabowo harus rela jadi Cawapresnya Ical. Kelihatannya ini juga tidak mungkin, karena hanya kursi Capres yang diincar Prabowo.

Kedua, kongsi Jenderal di belakang Ical dan Golkar berasal dari kelompoknya Luhut Panjaitan yang notabene kurang begitu menyukai Prabowo. Luhut kurang menyukai langkah Prabowo meninggalkan Indonesia saat 1998 yang dianggap tidak membantu negara, lalu kembali ke Indonesia mengincar kekuasaan. Ini juga hambatan utama koalisi Golkar dan Gerindra.

Ketiga, Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo telah bergabung dengan Nat Rothschild, dimana salah satu agendanya adalah mengambil alih tambang-tambang Grup Bakrie. Hashim yang berperan sebagai pendana utama Prabowo Subianto tentu menjadi halangan membentuk koalisi Golkar dan Gerindra.

Melihat 3 faktor itu, saya kira peluang terjadinya koalisi Golkar dan Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai Capres dan Ical sebagai Cawapres sangat sulit terjadi.

Opsi terakhir yang paling memungkinkan adalah membentuk koalisi Gerindra dengan Gerbong Demokrat. Apa yang saya maksud Gerbong Demokrat adalah mencakup setidaknya Demokrat dan PKB. Seperti diketahui PKB pimpinan Muhaimin Iskandar adalah hasil kudeta Cikeas terhadap PKB keluarga Wahid. Hampir pasti, kemana pun Demokrat berkoalisi, disanalah PKB Muhaimin Iskandar ikut serta.

Berdasarkan angka proyeksi 7 lembaga survey, gabungan suara Demokrat dan PKB berkisar antara 8,4% hingga 22,7%. Kombinasi suara Gerindra dengan Demokrat dan PKB berpotensi besar mampu menembus 25% suara.

Potensi terjadinya koalisi ini sangat besar mengingat 3 faktor. Pertama, Demokrat dalam tren penurunan akibat berbagai isu korupsi mulai dari Century, Hambalang dan sebagainya. Dalam tren penurunan ini, tentu saja target pertama Demokrat adalah membentuk koalisi untuk memperkuat suara di Legislatif (DPR). Dengan target optimis memperoleh 22,7% bersama PKB Muhaimin, setidaknya suara DPR sudah memiliki pijakan. Maka target selanjutnya adalah bagaimana agar pijakan di Eksekutif (Istana) juga ada.

Kedua, baik Demokrat maupun PKB Muhaimin tidak memiliki kandidat Capres yang populer. Apalagi untuk menyaingi popularitas Jokowi, sekedar memajukan Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie dan sebagainya dijamin sulit menang. Satu-satunya cara kalau Gerbong Demokrat ingin tetap punya pijakan di kabinet (Eksekutif), tentu saja menggandeng pesaing terkuat Jokowi, yaitu Prabowo Subianto. Dalam kondisi Ronin (tanpa pemimpin), Gerbong Demokrat harus rela menyediakan Cawapres bagi Prabowo Subianto. Meski Gerbong Demokrat unggul di perolehan suara, tapi tidak unggul di kandidat Capres. Sementara Gerindra kurang unggul di suara, tapi unggul di kandidat Capres. Cocok dan mutualisme.

Ketiga, tentunya, faktor Rothschild. Seperti telah saya jabarkan pada tulisan sebelumnya, bahwa keluarga Rothschild memiliki agenda cukup serius di Indonesia. Keluarga Rothschild (Nat Rothschild) memanfaatkan Hashim Djojohadikusumo sebagai pendana utama gerakan Prabowo dan Gerindra di dunia politik untuk kepentingan penguasaan tambang. Keluarga Rothschild (Lynn Forester de Rothschild) juga merupakan salah satu backing kuat Demokrat melalui perantara Hillary Clinton. Adanya faktor bahwa Nat Rothschild ada di belakang Prabowo Subianto, serta Lynn Forester de Rothschild di belakang SBY, menjadikan peluang koalisi sangat besar.

Saya kira bergabung dengan Gerbong Demokrat adalah satu-satunya jalan bagi Prabowo Subianto kalau masih mau mempertahankan ego menjadi Capres. PDIP dan Golkar tentu tidak akan mau berkoalisi untuk memajukan Prabowo Subianto sebagai Capres, karena masing-masing sudah memiliki kandidat Capresnya. Lagipula, PDIP dan Golkar unggul di perolehan suara, sehingga kalau pun hendak berkoalisi, Prabowo harus rela menjadi Cawapres (hampir tidak mungkin).

Sementara Gerbong Demokrat dalam kondisi Ronin, tak punya Capres potensial menang. Untuk bisa tetap memiliki pijakan di kabinet (Eksekutif), Gerbong Demokrat perlu Capres yang bisa menyaingi Jokowi, yaitu Prabowo Subianto. Sebaliknya, Prabowo Subianto agar bisa mulus maju Capres membutuhkan dukungan Parpol dengan suara memadai dan tidak punya kandidat potensial menang. Mutualisme antara keduanya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kabar koalisi Gerindra dan Gerbong Demokrat di Pilpres 2014 sangat mungkin terjadi.

Sebagaimana kabar yang saya terima, koalisi Gerindra dan Gerbong Demokrat untuk memajukan Prabowo Subianto sebagai Capres merupakan Plan B dari Keluarga Rothschild untuk beberapa agenda penguasaan tambang.

Pada tulisan berikutnya, saya akan paparkan perjanjian antara SBY dengan Prabowo Subianto apabila terwujud koalisi tersebut.