Tahukah kamu tentang Tsundoku? Tsundoku, dalam bahasa Jepang, adalah kebiasaan (atau kelainan) dalam hal membeli buku, tapi menjadikannya timbunan atau pajangan tanpa pernah membacanya. Dan aku jujur, pernah (atau masih) menjadi pelakunya.

Entah kapan itu bermula. Pada awalnya, semua buku yang kubeli pasti selalu kubaca. Aku termasuk selektif dalam membeli buku. Saat masih kuliah di Bandung, uang sakuku kebanyakan habis untuk membeli buku. Dari pameran ke pameran buku aku menjelajah dan nikmat sekali memburu buku-buku bagus dan murah. Namun, saat itu energiku masih berlimpah. Aku betah menghabiskan malam di depan buku.

Saat pindah kuliah ke Bintaro, aktivitas memburu buku itu menjadi lebih segmented ke buku-buku sastra. Saat itu, sastra masih jauh lebih eksklusif dari saat ini. Buku-buku sastra termasuk susah dicari di toko buku besar. Harus benar-benar beruntung mencarinya di setiap pameran buku. Selain di pameran buku, aku kerap menjelajah ke Blok M. Di sana ada tempat jualan buku original, dan buku-buku sastra berlimpah dengan harga yang jauh lebih murah. Koleksi buku sastraku banyak sekali.

Lagi-lagi, saat kuliah, aku masih mampu membaca lebih dari 100 buku dalam setahun. Jadi aku benar-benar bertanggung jawab atas buku yang aku beli.

Kalau diingat-ingat lagi, waktu dan energi menjadi penyebabnya. Setelah bekerja, jumlah buku yang kubaca turun dalam setahun. Dari lebih 100 buku menjadi 50-an buku, dan kini paling 10-20 buku dalam satu tahun.

Sayangnya, hasrat untuk membeli buku itu belum sirna. Apalagi, aku menemukan cara untuk memborong buku. Sebab, ada kepercayaan semua buku akan obral pada waktunya. Saat kembali ke Bintaro untuk kuliah lagi, aku mulai kalap. Sekali beli buku bisa 1 juta rupiah. Itu bisa lebih dari 50 buku harga obral. Sementara tugas menumpuk membuat waktu kosong dan energi habis terkuras. Apalagi aku sudah berkeluarga dan harus bolak-balik Bintaro-Bandung setiap akhir pekan. Hal itu membuatku kesulitan menyelesaikan bacaan. Aku pun mulai hanya bisa membaca buku-buku yang benar-benar ingin kubaca. Untuk memotivasi diri, setiap buku yang kubaca kubuatkan review singkat, semacam catatan pembacaan agar aku tahu apa yang aku dapatkan setelah membaca buku-buku tersebut.

Mungkin saat ini, koleksi bukuku sudah lebih dari 5000 buah buku. Sebagian besar buku itu aku sumbangkan ke perpustakaan sekolah milik keluargaku. Daripada nggak dibaca di rumah dan menuh-menuhin tempat, biarlah para siswa yang membacanya. Meski kata guru di sana, buku-buku yang kuberi tergolong berat dan sulit dicerna karena kebanyakan memang buku sastra dan filsafat.

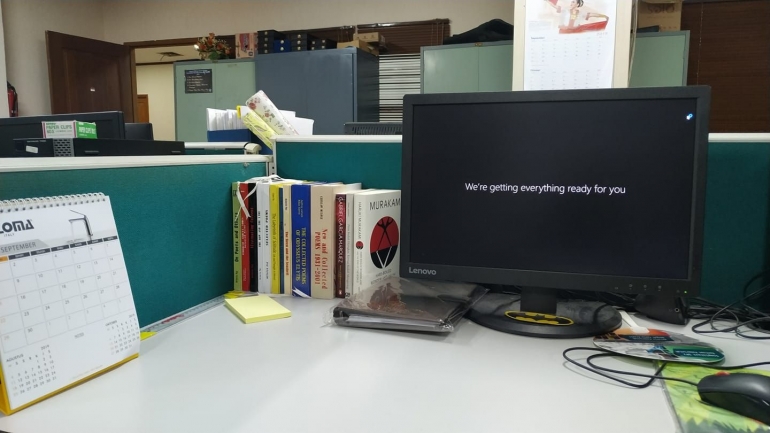

Sudah kukurangi pun, kalau dihitung, ada koleksi-koleksi kesayangan yang kupertahankan. Di rumah orang tua di Palembang, ada 1 lemari penuh. Di rumahku sendiri ada 2 box besar dan beberapa lemari. Di kantorku juga ada banyak.

Untungnya kebiasaanku membeli buku cetak sudah jauh berkurang sejak aku berlangganan aplikasi buku digital. Yah, tapi ada ratusan buku sudah kuunduh di aplikasi tersebut, tapi belum kubaca juga. Setidaknya dari segi biaya dan tempat penyimpanan kan jadi lebih efisien.

Jujur saja, rasanya berbeda sih antara koleksi buku fisik dengan koleksi unduhan buku digital. Kalau ada pegawai lain datang ke meja kerjaku dan melihat buku-bukuku berjajar rapi, kan ada kebanggan tersendiri dan sekaligus bisa mengintimidasi, "Wah, Pringadi ini suka baca buku. Pasti berpengetahuan luas..." Kayaknya begitu. Wkwk.

Yah, nggak tahu kenapa, senang rasanya kalau punya koleksi sesuatu. Mungkin itu juga perasaan orang-orang di luar sana yang bisa koleksi mobil-mobilan, atau mobil beneran yang jarang dinaiki. Atau ada yang koleksi action figure hingga gundam yang dirakit sendiri. Itu jadi jalan untuk melepaskan stress dan membahagiakan diri sendiri. Ya nggak?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H