Waktu masih SD, aku mendapat tugas khusus dari ibuku. Tugas yang kupandang sebagai tanggung jawab sebagai anggota rumah tangga yang musti ditunaikan sebaik-baiknya. Tanggung jawab yang bila tidak dilaksanakan dengan baik, maka terasa percuma hidupku.

Tugas itu adalah membuka korden dan jendela di seantero rumah tiap pagi setelah matahari terbit. Kemudian menutupnya kembali jelang maghrib.

Tugas yang sepele namun sangat berarti dan membekas bagiku kala itu. Jika bukan aku yang membuka dan menutupnya, maka tidak ada anggota keluarga lain yang akan melakukannya. Maka akupun merasa bahwa gelap-terang dan segar-pengapnya rumah kami adalah tanggung jawabku.

Sehingga sekesiangan apapun bangunku, sekesorean apapun mainku, tetap tugas perjendelaan harus dilaksanakan. Kalau tidak, aku merasa tak berguna. Beranjak makin besar, tugas kerumahtanggaanku bertambah. Tiap pagi-sore, aku harus menyiram kembang-kembang di halaman dan memberi makan bebek peliharaan bapak. Rutinitas ini juga berlangsung tiap hari selama bertahun-tahun hingga akhirnya aku merantau sekolah di kota.

Nah, semua rutinitas bentukan itu berlangsung tiap hari selama bertahun-tahun, hingga membekas di alam bawah sadarku.

Rasanya ngganjel kalau ada jendela masih tertutup padahal sudah siang, atau masih terbuka padahal sudah petang. Rasanya nggegirisi kalau lihat ada bunga-bunga dan tanaman layu, kering, atau tak terurus. Pembiasaan fisik sudah meresap menjadi rasa, atau dalam istilah Gus Mus; 'malakah'.

Mungkin hal semacam ini yang dalam teori pendidikan disebut konvergensi ala Stern. Yakni salah satu teori tentang pembentukan watak anak selain nativisme ala Schopenhauer dan empirisme ala John Locke.

Bahwa watak anak terbentuk bukan hanya karena bawaan genetis, tetapi juga bentukan lingkungan dimana ia hidup.

Dalam hal ini adalah lingkungan keluarga, terutama pembiasaan dari orang tua. Proses rutin yang dijalani ketika masih kecil dan berlangsung selama bertahun-tahun akan sangat membekas pada diri anak. Bolehlah kusebut sebagai 'pembekasan'.

Ketika membaca riwayat hidup Abdul Sattar Edhi, kutemukan kisah sederhana terkait pembekasan ini. Karena sebelumnya aku penasaran, apa pengalaman hidup yang membentuk Edhi sebegitu mulianya.

Kukira fragmen hidup inilah yang membentuk watak Edhi sebagai sosok yang sangat peduli kemanusiaan. Pembekasan inilah yang melahirkan Edhi sebagai filantropis dan humanis agung di abad materialistik ini.

Pembekasan inilah yang menumbuhkan rasa kasih dalam jiwa Edhi. Sehingga ia rela memungut bayi-bayi buangan untuk dirawatnya sendiri.

Sehingga ia giat mengantar ambulan-ambulan gratis bagi para pesakitan papa. Sehingga ia gemar berbagi derma dan menampung para tunawisma. Sehingga ia menjadi penyedia layanan kesehatan gratis non-profit terbesar melebihi kemampuan layanan pemerintahnya.

Terutama, pembekasan ini membentuk jiwa Edhi sebagai manusia pemberi, bukan penagih. Orang dengab kedudukan spiritual semacam Edhi ini sudah tak lagi hitung-hitungan dalam urusan memberi.

Kalau kita 'kan masih berharap, masih pakai konsep timbal balik; dengan bersedekah maka rizki kita akan lancar. Dia tidak. Baginya memberi ya memberi. Bahkan kalau dengan memberi kemudian dia dapat ganti seribu kali lipat pun pasti akan dia keluarkan lagi untuk memberi.

Lalu apakah pengalaman hidup Edhi yang menjadi pembekasan baginya di masa kecil?

Ketika masih belia, sebagaimana umumnya anak-anak, ia diberi uang jajan oleh ibunya. Edhi tidak berasal dari keluarga kaya sehingga uang saku yang dia dapatkan pun tidak banyak.

Hanya dua paisa. Paisa adalah pecahan mata uang rupee. Mungkin bagi generasi orang tua kita dahulu setara dengan pecahan 'perak' atau 'ringgit'.

Nah, uniknya, setiap kali ibunya menyerahkan uang jajan itu, ia selalu berpesan kepada Edhi agar dua paisa itu dibagi. Satu paisa untuk jajan dirinya sendiri, sedangkan satu paisa sisanya ia berikan kepada temannya yang membutuhkan.

Satu paisa mungkin memang bukan angka yang besar untuk diberikan, tapi memiliki energi yang sangat besar dalam proses pembekasan nilai dalam diri Edhi. Lagipula, seperti kata Baginda Nabi, sedekah satu receh dari orang yang hanya punya dua receh jauh lebih besar nilainya daripada sedekah sejuta dari juragan dengan kekayaan semiliar.

Maka Edhi pun tumbuh dengan semangat memberi yang dibiasakan ibunya. Ia tumbuh menjadi sosok yang gemar berbagi separo miliknya kepada orang lain.

Ia seperti tak punya lagi hasrat untuk memiliki dan menumpuk materi, 'nafsu' hidupnya hanya untuk memberi dan melayani.

Bahkan setelah sekian banyak orang-orang menyalurkan donasi untuk yayasannya, ia hanya punya dua potong baju lusuh, makan roti kering, dan tinggal di kontrakan sempit bersama istrinya dengan ranjang reot.

Begitulah pembekasan masa kecil membentuk jiwa Edhi. Lalu bagaimana kiranya dengan anak-anak yang tumbuh dengan pembiasaan serba hedon, materialis, atau bahkan kebiasaan membenci dan caci maki dari orangtuanya?

___

Kalibening, 31 Juli 2018

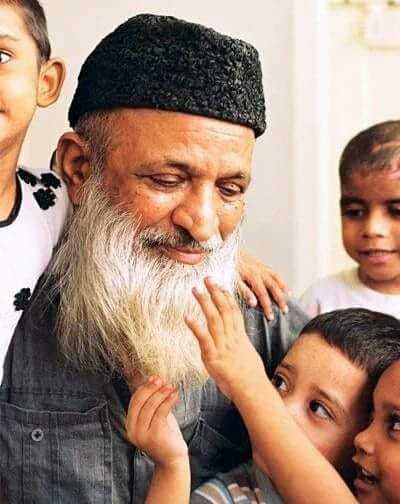

*Foto: Abdul Sattar Edhi (1928-2016), Pakistan.

Rijal Mumazziq Z Rektor Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah (INAIFAS)Kencong Jember Posted by Penerbit imtiyaz,http://penerbitimtiyaz.com/Direktur Penerbit imtiyaz. Oleh: Rijal Mumazziq Z (Ketua Lembaga Ta'lif wa Nasyr PCNU Kota Surabaya)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H