Beberapa waktu lalu, saya melihat sebuah unggahan di akun instagram @fakta.jenius tentang kebijakan pemerintah di Norwegia yang langsung membeli buku karya penulis yang baru saja diterbitkan untuk kemudian disebarkan ke perpusatakaan-perpustakaan yang ada di sana.

Untuk memastikan informasi dari unggahan itu, tentu saja saya harus mengecek ulang. Dikutip dari situs baos.pub, benarlah bahwa "The Norwegian government purchases 1,000 copies of every book published in the country. And if you publish a children's book, they'll purchase 1,500 copies. Then, the government distributes the books to local libraries throughout Norway as part of an initiative to support writers and people within the creative industries. It's pretty amazing, right?"

Coba lihat kalimat terakhirnya yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan itu sebagai bentuk dukungan kepada para penulis dan orang-orang yang berada di industri kreatif. Jumlahnya pun nggak main-main, yakni 1000 buku!

Bahkan, jika yang diterbitkan adalah buku anak-anak, maka yang dibeli jumlahnya lebih banyak yakni 1500 buku. Luar biasa ya! Tak heran jika Norwegia selalu menempati posisi atas negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.

Saat konten itu saya unggah ulang di instagram story, beberapa tanggapan muncul yang sebagian besar datang dari kawan-kawan sesama penulis. Respon mereka kurang lebih sama yakni mengapresiasi langkah pemerintah Norwegia tersebut sembari mencetuskan harapan-harapan serupa.

KEWAJIBAN MENYETOR BUKU KE PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dalam dunia kepenulisan, saya termasuk anak bawang jika dibandingkan kawan-kawan penulis lain yang jauh lebih produktif. Walau begitu, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya perihal kewajiban menyetor buku ke perpustakaan nasional ini.

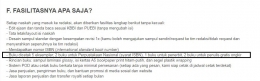

Hal ini tertuang dalam UU No.13 Tahun 2018 (Pembaharuan dari UU No.40 Tahun 1990) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang rupanya jika tidak dipenuhi dendanya cukup besar yakni Rp.5 juta atau kurungan selama 6 bulan.

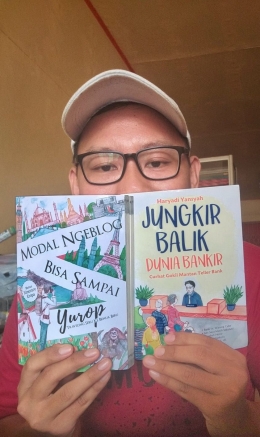

Terus terang, dalam keterlibatan saya di 8 projek menulis antologi dan 2 buku solo, hal ini sebelumnya tidak begitu saya gubris. Di prokek antologi di mana saya hanya bertindak sebagai kontributor, saya tidak tahu perihal ini.

Baru di proses penerbitan 2 buku solo saya Jungkir Balik Dunia Bankir (2017) dan Modal Ngeblog Bisa Sampai Yurop (2020), saya baru ngeh jika karya saya ini wajib "disetorkan" ke Perpustakaan Nasional saat melihat isi kontraknya. Namun, saya tidak ambil pusing sebab kedua buku saya tersebut diterbitkan oleh penerbit mayor --Laksana (Diva Group), dengan sistem royalti.

Jadi, ibaratnya sih, saya nggak perlu repot (baca: nggak ada ruginya juga). Toh yang nantinya akan mengirimkan bukti serah simpan karya cetak itu adalah pihak penerbit. Dan, saya sebagai penulis hanya butuh fokus ke pemasaran dan memikirkan karya lain yang akan dihasilkan.

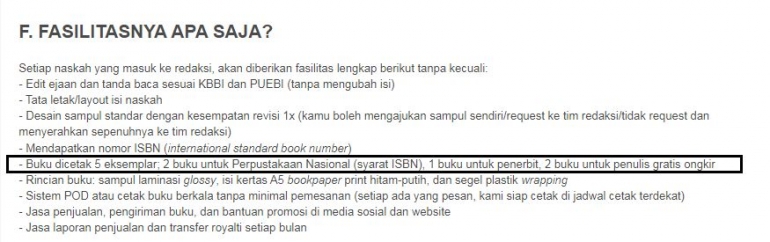

Nah, baru saat proses penerbitan buku ketiga saya --Yatra & Madhyaantar (2021), yang diterbitkan secara indie lewat Penerbit Ellunar, dari 5 buku yang saya biayai di proses awal, 2 eksemplar harus diserahan ke Perpustakaan Nasional sebagai syarat mendapatkan ISBN (International Standar Book Number), dan tentu saja sebagai pemenuhan syarat dari UU No.13 Tahun 2018 yang sebelumnya saya singgung.

Bagi yang belum familiar apa beda penerbit mayor dan indie, dapat saya jelaskan secara singkat jika penerbit mayor itu artinya sebagai penulis saya hanya perlu menyerahkan naskah untuk kemudian dinilai oleh tim penerbit apakah laik atau tidak untuk diterbitkan.

Perolehan penghasilannya akan dipilih dalam 2 cara yakni sistem beli putus (dibayarkan secara penuh di awal seharga tertentu) atau royalti (bagi hasil selama buku tersebut terjual).

Untuk penerbitan secara indie/independen beda lagi. Semua ongkos produksi harus ditanggung secara mandiri oleh penulis yang bersangkutan. Walaupun ada tim yang akan melakukan penyuntingan, pembuatan sampul buku, pendaftaran ISBN dsb, semua itu ada ongkosnya dan dibayarkan langsung oleh penulis di awal.

Baik menerbitkan buku lewat penerbit mayor atau indie semua ada plus dan minusnya. Dan, saya termasuk beruntung sudah merasakan dua proses penerbitan tersebut sehingga saya mendapatkan gambaran utuh dan membandingkan langsung satu sama lain.

Oke, kembali lagi soal penyerahan bukti cetak ke Perpustakaan Nasional. Di sisi penulis, ya udahlah ya, memang sudah ketentuannya seperti itu. Ada pula undang-undangnya. Jadi, sebagai penulis saya manut saja.

Lalu kemudian, apa jadinya jika Perpustakaan Daerah pun memberlakukan syarat yang sama? Apakah penulis wajib serah simpan karya cetak ke Perpustakaan Daerah?

Soal ini saya tidak tahu pasti. Saya hanya mendapatkan informasi bahwa Gubernur Sumatra Selatan pernah mengeluarkan surat edaran tahun 2015 lalu tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang (kemungkinan besar) sejalan dengan UU No.13 Tahun 2018.

Namun, berhubung saya tidak mengetahui isi pasti dari surat edaran tersebut, maka saya mengambil jalan tengah dengan menganggap bahwa bisa jadi isi surat tersebut baru sebatas imbauan, bukan kewajiban, bagi kami, para penulis untuk menyerahkan karya ke Perpustakaan Daerah, sebab untuk yang Perpustakaan nasional sudah dilakukan oleh pihak penerbit.

PENULIS BUTUH DUKUNGAN DARI PEMERINTAH

Kembali lagi tentang kebijakan pemerintah Norwegia yang membeli buku sebagai bentuk dukungan, jelas, sebagai penulis saya pun memiliki harapan yang sama. Yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini mungkin Dinas Perpustakaannya.

Saya mau mengambil contoh apa yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Banten yang pernah mengadakan acara bedah buku kawan saya Ade Ubaidil, penulis muda yang baru-baru ini dipercaya mengadaptasi skenario film Yuni menjadi buku.

Awal tahun 2018, Ade pernah diundang untuk bedah buku "Surat yang Berbicara Tentang Masa Lalu" yang diterbitkan oleh Penetbit Basabasi, di Perpustakaan Daerah Provinsi Banten.

Tak hanya sekadar mengundang, pihak Perpusda Banten membeli buku tersebut sebanyak 50 eksemplar dan membagikannya ke 50 peserta bedah buku yang lebih dulu datang.

Sebagai penulis dan pembicara, Ade bahkan diberikan honor yang nilainya hampir setara UMR Kota Serang, Banten di tahun 2018. Yang saya tahu kemudian, pemantik diskusi dan bahkan pembawa acaranya pun mendapatkan honor yang pantas.

Mendengar cerita itu jujur saya senang. Sebab, sudah sepatutnya pemerintah daerah --melalui Perpustakaan Daerah misalnya, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penulis lokal. Belum menyamai apa yang dilakukan oleh pemerintahan Norwegia, memang. Tapi, setidaknya apa yang dilakukan Perpusda Banten sudah baik dan keren!

Dengan keterbatasan informasi yang saya punya, saya tidak tahu apakah acara serupa umum diadakan oleh perpustakaan lain yang ada di Indonesia, termasuk di Palembang, tempat saya tinggal. Bisa jadi, kegiatan semacam ini pernah (atau bahkan sering) dilakukan. Jika memang demikian, maka saya menyokong penuh kegiatan semacam ini.

Namun, jika ternyata masih jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali, maka, kegiatan semacam ini dapat diselenggarakan.

LANGKAH AWAL MENYOKONG PENULIS LOKAL

Walau tergabung di beberapa komunitas, namun katakanlah saya termasuk kuper kalau soal dunia kepenulisan di Palembang. Saya tidak tahu apakah pemerintah (lewat Dinas Perpustakaan atau Dewan Kesenian Palembang, di mana, saya dulu pernah berkontribusi dalam antologi cerpen dan puisi yang digagas oleh mereka), pernah mengumpulkan para penulis se-Sumatra Selatan dan membentuk wadah agar komunikasi antarpenulis dapat terjalin dengan lebih komprehensif.

Saya sih mengenal beberapa penulis lokal asal Sumatra Selatan yang karya-karyanya luar biasa. Tak hanya unjuk gigi dalam lingkup provinsi, namun juga dalam lingkup nasional. Saya mengenal, karena saya menikmati karya mereka, bukan karena diperkenalkan dalam satu wadah bentukan pemerintah.

Lagi-lagi, karena keterbatasan informasi, saya tidak tahu apakah mereka, para penulis itu sudah pernah dikumpulkan dalam wadah khusus oleh pemerintah.

Jika belum, mungkin pemerintah terkait bisa mencicil dan mengumpulkan penulis-penulis yang ada di Sumatra Selatan dan jika memungkinkan diadakan pertemuan untuk menjalin silaturahmi. Atau, jika belum memungkinkan diadakan secara langsung, bisa juga dikumpulkan secara online lewat Whatsapp Group.

Manfaatnya jelas banyak. Yang paling sederhana sih tak kenal maka tak sayang ya. Bukannya jadi satu kebanggaan bagi Sumatra Selatan jika penulis-penulisnya aktif berkarya? Dan juga, antarpenulis dapat menyokong satu sama lain dengan cara membeli karya yang berhasil diciptakan.

Lalu, dalam tingkatan yang lebih tinggi, Perpusda (tak hanya di Sumsel, tapi di seluruh Indonesia), dapat lebih sering mengadakan acara bedah atau peluncuran buku yang tentu saja dampak positifnya sangat banyak.

Dalam dunia literasi, ini salah satu bentuk kecil dari kita semua untuk terus memajukan dunia literasi agar Indonesia tak melulu tertinggal dari negara-negara lain.

Dari segi penulis pun tentu lebih merasa dihargai dan diapresiasi karya-karyanya. Dan, dari segi pemerintah, peran serta mereka dalam memajukan anak bangsa (di dunia literasi) dapat dibuktikan dengan wujud nyata.

Dalam perkiraan "ngawur" saya, katakanlah penulis yang sudah menerbitkan karya solo di Sumsel ini berjumlah 50 orang. Tentu saja tidak semuanya aktif dan produktif menulis satu karya dalam satu tahun.

Apabila dalam setahun hanya 20%-nya saja atau sekitar 10 orang menerbitkan buku, dan pemerintah setidak-tidaknya membeli satu-dua buku dari para penulis ini, saya kira tidak akan terlalu membebankan anggaran.

Jika satu buku seharga Rp.100.000 dikalikan 2 eksemplar dari 10 penulis, pemerintah daerah "hanya" mengeluarkan biaya Rp.2000.000/tahun sebagai bentuk apresiasi terhadap karya penulis lokal.

Lalu, jika anggaran masih tersedia banyak dan Perpusda di seluruh Indonesia mau meniru apa yang dilakukan Perpusda Banten, saya kira para penulis, termasuk saya, akan menyambutnya dengan bahagia.

Secara teknis, saya yakin orang yang bekerja di pemerintahan itu pribadi-pribadi terpilih. Jadi, konsep acara dapat dikemas dan diadakan sebagaimana yang mereka mau. Acara bedah atau peluncuran buku dapat diadakan secara berkala sehingga dalam setahun pemerintah hanya perlu mengadakan acara serupa sebanyak 3 atau 4 kali misalnya.

Acara bedah buku yang dilakukan oleh Ade Ubaidil sebagaimana saya ceritakan di atas juga bebarengan dengan peluncuran buku kumpulan cerpen penulis lain. Jadi, hal semacam ini sah-sah saja dilakukan.

Jadi, semua penulis mendapatkan tempat dan perlakuan yang sama. Dan, tidak menutup kemungkinan, nantinya dari audiens yang hadir muncul bakat-bakat baru yang kelak akan menghasilkan karya besar, sebab dari pertemuan itu mereka meyakini bahwa pemerintah tak tutup mata terhadap karya-karya penulis lokal yang ada.

Salam Literasi!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H