Hei anak muda? Hmm!

Apa saja yang kamu kerjakan? Sibuk!

Main? Gitulah pokoknya, bawel!

Mbok yo lihat itu lho kotamu, tempat lahirmu, tempat belajarmu! Rusuh pwoll!

Jangan cuma jadi rumput di ladang nenek, jadilah tanaman-tanaman yang berguna, tumbuhlah menjadi indah!

Yah…kira-kira seperti inilah suara-suara hati nenek moyang kita di surga melihat era zaman sekarang.

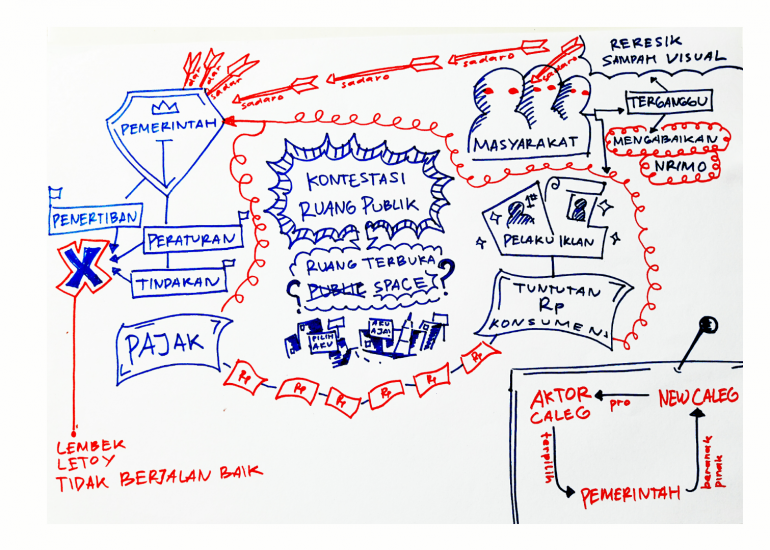

Ha? Hmm.. Komersialisasi Ruang Publik? Itu lhoo permasalahan mengenai iklan luar ruang dan trotoar yang digunakan secara ngawur, itu semua terangkum dalam kontestasi ruang publik. Tidak banyak dampak positifnya, tapi justru benar-benar bikin semrawut area-area kota. Kota sebagai arena utama dalam kontes sosial masyarakat, dalam artian memperebutkan atau mendebatkan lahan.

Lahan yang dimaksudkan adalah ruang-ruang terbuka di tiap celah kota yang kini terdapat banyak iklan luar ruang yang menjamur dimana-mana. Misalnya saja di Yogyakarta, iklan luar ruang yang bahkan berstatus illegal masih banyak dijumpai di pinggir-pinggir jalan. Sementara trotoarnya disalah gunakan sebagai lahan berjualan oleh para pedagang kaki lima. Pernertiban yang rutin pun seakan-akan tidak mampu menanggulangi permasalahan ini.

Nah mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut Michael Foucalf, ruang-ruang yang mengerucut pada hal-hal yang paling dasar dari praktik-praktik kekuasaan penuh atas ruang-ruang sosial adalah pemerintah. Namun ketika ada persepsi atau pandangan yang berbeda akan menghasilkan ruang sosial baru. Tentunya hal itu berbeda dengan peraturan-peraturan berlaku. Akhirnya ruang tersebut muncul sebagai hasil dari serangkaian relasi dan praktik ekonomi, politik, teknologi dan lainnya.

Ketika fungsi kontrol dan tanggung jawab kekuasaan berbenturan dengan spontanitas masyarakat dengan persepsinya masing-masing, perlawanan-perlawanan akan muncul ketika salah satu kontestan merasa terdesak dan terancam. Bak pertandingan, pelaku-pelaku iklan akan berlomba-lomba menjadi yang paling menonjol untuk memperebutkan perhatian khalayak.

Mereka berbondong-bondong memburu setiap celah dan tempat yang dianggap strategis untuk beriklan. Menurut Sutaryono dalam artikel Manajemen Pertahanan, meningkatnya nilai tanah dan bergesernya makna tanah menjadi komoditas, menjadikan kontestasi ruang sebagai perwujudan tanah semakin meningkat. Hampir semua ruang yang bisa dikomersialisasikan diperebutkan oleh aktor-aktor yang bahkan tidak berkepentingan. Apabila hal-hal ini diabaikan oleh pemerintah, penguasaan atas tanah sebagai ruang-ruang komersial akan semakin meminggirkan masyarakat.

Kalau seperti ini, siapa yang mengizinkan dan siapa juga harusnya melarang? Garis batas itu tampak semu. Tidak hanya terjadi di Yogyakarta, di tiap-tiap kota pasti ada permasalahan semacam ini, dan inilah kondisi perkotaan yang terus bergulir tanpa henti. Gali lubang, tutup lubang.

Terkadang ketika melihat iklan caleg dari parpol di pinggir jalan, iklan yang paten menancap di pohon-pohon peneduh kota, di tiang-tiang listrik yang di cetak sedemikian cetar, dan ketika itu kita tersadar bahwa sebenarnya calon-calon pemerintah kitalah sebagai aktor dalam komersialisasi ruang publik.

Padahal pada akhirnya ikan-iklan yang menyampah itu semakin tampak menyedihkan karena gagal mencuri perhatian audiencenya karena dianggap mengusik keindahan alami kota. Ya kan? Berdasarkan sikap-sikap khalayak yang menolak iklan semacam itu sesunggguhnya berpengaruh buruk pada reputasi dari merek dagang, caleg atau parpol itu sendiri, hasilnya malah miskomunikasi. Tak hanya merusak pemandangan ketika terpasang, namun juga meninggalkan kecacatan akibat bekas pemasangannya. Sisa-sisa sobekan poster yang di lem rata bahkan hingga melukai dinding atau pohon oleh paku.

Seperti sudah tradisi, dan aktor-aktor itu tetap tidak menyadarinya. Miris mringis bukan? Tidak hanya masalah iklan, contonya lagi di Yogyakarta tepatnya daerah Gunung Kidul, perizinan tambak ikan dengan mudah bisa diubah menjadi area penambangan pasir, yang tentunya bisa merisaukan bagi masyarakat lain nantinya.

Dari sini, lihatlah seberapa tegas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang pada dasarnya untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Namun, bukan berarti semua pemerintah adalah aktor dibalik komersialisasi ruang publik ini, hanya saja jumlah mereka yang tidak melakukannya sangat minoritas, betul?

Sebagai bentuk penyelamatan, di Yogyakarta ada sebuah komunitas Reresik Sampah Visual yang melakukan penertiban dan terus menyuarakan ketidak nyamanannya oleh sampah visual (iklan luar ruang). Memanasnya permasalahan sampah visual di Yogyakarta memicu komunitas ini berinisiatif menjadikan kabupaten Sleman sisi timur sebagai destinasi untuk kawasan minat khusus iklan luar ruang di bidang sampah visual. Artinya, pelabelan destinasi itu sejatinya memiliki maksud supaya masyarakat akhirnya tahu bagaimana rasanya teror visual akibat deretan sampah visual setelah mengunjungi tempat tersebut.

Bagaimana dengan kalian? Ayo peduli kotamu! Kotamu adalah rumahmu, tempat belajarmu. Kotamu adalah cerminan dirimu. Terimakasih pembaca :)

---

Daftar Pustaka

Gerungan, Dr., Dipl.Psych. W.A. 2004. Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Sumbo Tinarbuko. 2015. DEKAVE Desain Komunikasi Visual Penanda Zaman Masyarakat Global. Yogyakarta: CAPS.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H