Abdullah dan White (2001) dalam penelitian yang mereka lakukan di Desa Kaliloro, Kulonprogo, Yogyakarta, menyebut semangat gotong royong sebagai “resiprositas”, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keamanan sosial (social security) di masyarakat. Chambers (1987) juga menyebut gotong royong sebagai salah satu nilai pengetahuan setempat (local knowledge) yang dipakai oleh masyarakat Jawa untuk memecahkan setiap persoalan yang mereka hadapi. Chambers lebih lanjut menyebut hal ini sebagai self governing community. Sebelumnya, Geertz (1963) juga telah menyebut gotong royong sebagai sarana untuk menciptakan social security di masyarakat Jawa. Melalui gotong royong, masyarakat Jawa mampu menciptakan tertib sosial (social order) melalui pemenuhan kebutuhan individu secara bersama-sama.

Nilai gotong royong, sebagaimana disampaikan di atas, sudah jamak dianut oleh masyarakat agraris di Indonesia. Di Tapanuli, gotong royong dikenal dengan istilah marsiurupan, di Minahasa disebut mapalus kobeng, di Maluku Tengah disebut masohi, di Sumbawa disebut pawonda, di Madura disebut long tinolong, di Jawa Barat disebut liliuran, di Sumatera Barat disebut julojulo, sedangkan di Bali dikenal dengan sebutan subak. Masih dalam konteks yang hampir sama, meskipun memiliki varian yang berbeda, semangat gotong royong ini lah yang sebenarnya dianut oleh nilai duan lolat.

Pergeseran Nilai

Peristiwa globalisasi yang berlangsung secara masif di negeri ini telah membawa dampak tersendiri bagi perkembangan nilai duan lolat. Sebagaimana telah dikonstruksi oleh para leluhur, sejatinya nilai duan lolat bertujuan untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tanimbar. Hal ini karena di dalam nilai duan lolat itu hidup semangat gotong royong, sebagaimana dijelaskan di atas. Semangat gotong royong ini lah yang seharusnya dipakai oleh masyarakat Tanimbar sebagai alat untuk menciptakan social security, mewujudkan social order dan mencapai kesejahteraan bersama. Namun, saat ini nilai duan lolat telah jauh menyimpang dari makna yang sebenarnya. Telah terjadi pergeseran makna duan lolat di masyarakat. Tanggungan adat yang tadinya dilakukan dengan semangat gotong royong demi berbela rasa, telah bergeser menjadi semangat konsumtif.[2]

Telah terbangun pula mekanisme evaluasi dan kontrol yang ketat di masyarakat, sehingga ketika tanggungan adat yang diberikan tidak dipenuhi atau bahkan tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, maka pihak yang bersangkutan—entah duan maupun lolat—akan mendapatkan sanksi secara adat maupun secara sosial. Secara adat, mekanisme evaluasi dan kontrol ini dibungkus dengan kisah-kisah mistis yang kental, sehingga memiliki makna yang begitu kuat dan mendalam. Misalnya, ketika pihak lolat tidak memenuhi kewajibannya dan menyebabkan kemarahan dari pihak duan, maka akan ada musibah (sakit penyakit, sampai pada kematian) yang menimpa pihak lolat. Menariknya, berbagai kasus yang muncul di masyarakat akibat terganggunya relasi duan lolat semakin menjustifikasi hal ini. Selain itu, secara sosial, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sudah tentu akan dikucilkan dari paguyuban. Mereka akan dianggap sebagai pecundang dan tidak memiliki harga diri di mata adat.

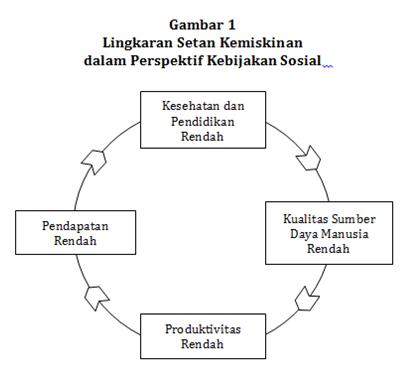

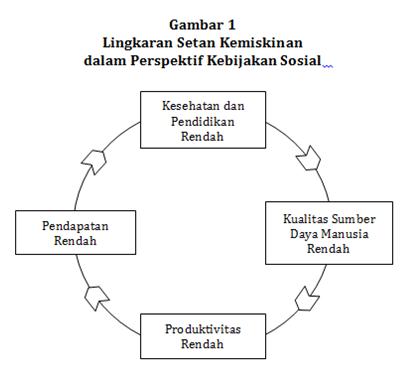

Sebagai akibat dari mekanisme evaluasi dan kontrol yang begitu ketat di atas, sebagian besar pendapatan keluarga kemudian dialokasikan untuk memenuhi tanggungan adat dimaksud. Akibat lanjutannya, berbagai kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan dan pendidikan yang seharusnya mendapatkan prioritas, menjadi terabaikan. Padahal, dalam perspekif Kebijakan Sosial, ketika kearifan lokal yang dianut oleh suatu masyarakat telah menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan dan pendidikan, maka di saat yang bersamaan masyarakat tersebut telah terjebak di dalam “lingkaran setan kemiskinan” (vicious circle of poverty). Mereka akan terus hidup tanpa jaminan kesehatan dan pendidikan yang baik sehingga kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki akan terus menurun dan tidak memiliki daya saing. Akibat lanjutannya, mereka akan memiliki produktivitas yang rendah, dan kalau pun mereka memiliki pendapatan, maka pendapatan mereka sudah pasti rendah dan tidak akan banyak berarti untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Begitu seterusnya. Ini lah jebakan lingkaran setan kemiskinan dalam perspekif Kebijakan Sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.

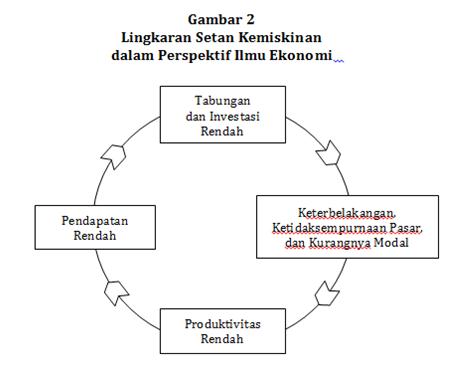

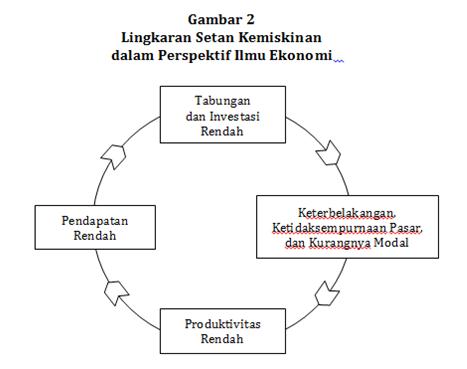

Sementara itu, dalam perspektif Ilmu Ekonomi, dengan semakin rendahnya pendapatan masyarakat—karena sebagian besar harus digunakan untuk membiayai tanggungan adat dimaksud—akan berakibat pada semakin rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi akan berakibat pada keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal, yang berakibat pada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas akan semakin menyebabkan rendahnya pendapatan. Begitu seterusnya. Ini lah jebakan lingkaran setan kemiskinan lainnya, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.

Dengan semakin kompleksnya hubungan kekerabatan secara adat yang dimiliki oleh suatu keluarga, maka semakin banyak pula tanggungan adat yang harus dipikul oleh keluarga tersebut. Suatu keberkahan yang ternyata harus berbuah ironi. Kondisi ini semakin diperparah dengan karakteristik masyarakat Tanimbar yang sebagian besar masih menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Padahal, masyarakat yang masih menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi yang tradisional, yang sering kali dibarengi oleh sikap apatis terhadap lingkungan (termasuk lingkungan sosial), cenderung akan terus hidup di dalam kemiskinan (Kuncoro, 2014: 245).