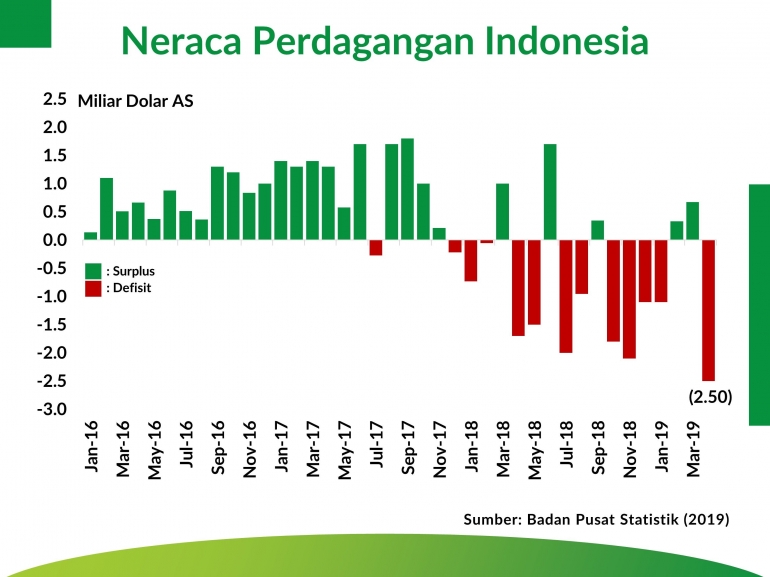

Denyut jantung para ekonom berbunyi kencang tatkala BPS merilis data neraca perdagangan terbaru, Rabu (15/05). Setelah dua bulan berturut-turut mencatat surplus, neraca perdagangan Indonesia kembali keok pada edisi April 2019. Tidak tanggung-tanggung, defisit neraca perdagangan menembus angka 2,50 miliar Dolar Amerika Serikat (AS)---paling dalam sepanjang sejarah.

Rapor merah tersebut adalah buah dari melorotnya kinerja ekspor, dari semula 14,12 miliar Dolar AS pada Maret 2019 menjadi 12,59 miliar Dolar AS. Tidak berhenti sampai di sana, kondisi ini kemudian diperparah dengan semakin kencangnya laju impor. Pada April 2019, nilai impor tercatat 15,09 miliar Dolar AS, atau melonjak 1,64 miliar Dolar AS dibanding bulan sebelumnya. Alhasil, besar pasak daripada tiang.

Bila ditilik lebih dalam, melempemnya kinerja neraca perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian global. Sumbernya ada tiga, yakni perlambatan ekonomi dunia, turunnya harga komoditas, dan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Ketiga-tiganya mengamputasi kinerja ekspor yang sempat melambung selama dua bulan terakhir.

Iya, kalau defisit berlangsung secara konsisten dan persisten. Kondisi ini akan menyebabkan defisit transaksi berjalan dan tergerusnya cadangan devisa, yang pada gilirannya berujung pada melemahnya nilai tukar Rupiah. Tidak, apabila defisit hanya sesaat dan memiliki tujuan yang jelas, seperti impor dalam rangka stabilisasi harga pada momen tertentu atau membangun infrastruktur produktif.

Masalahnya, cikal bakal konsistensi dan persistensi defisit mulai terlihat jelas, lantaran neraca perdagangan kita sudah tekor 8,69 miliar Dolar AS sejak 2018. Inilah yang membuat kita sulit tidur nyenyak.

Jika mau jujur, faktor ketidakpastian global sebenarnya tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Semua ikut terkena imbasnya, tanpa terkecuali. Maka, pilihan yang tersisa untuk kita hanya tinggal dua. Apakah kita mau pasrah menunggu hingga "musim dingin" berlalu? Atau berjuang melakukan sesuatu agar ekspor kembali melaju?

Lika-Liku Ekspor Sawit

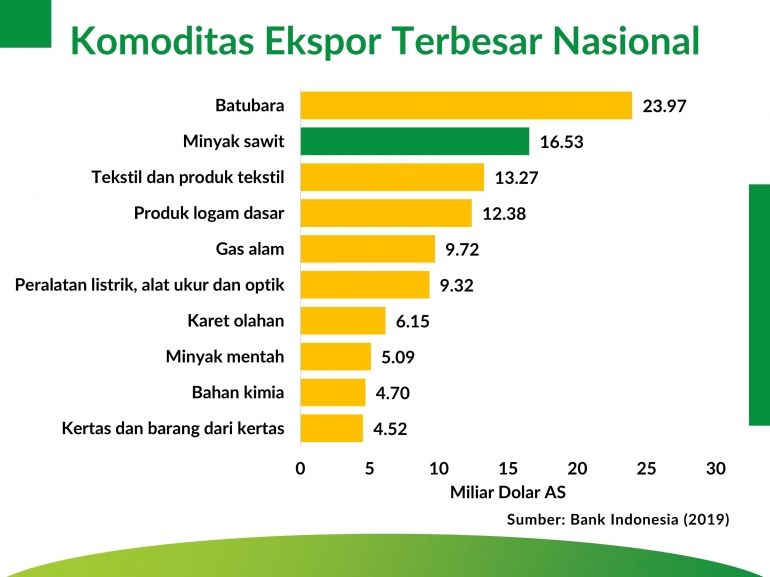

Seandainya kita rela memilih yang kedua, maka kita pun harus jeli dalam memilih dan memilah komoditas ekspor yang akan dipacu. Tidak boleh sembarangan, apalagi asal-asalan. Supaya lebih terarah, maka kriteria dan pertimbangannya ada tiga.

Pertama, bersifat terbarukan (renewable), supaya menjamin keberlangsungan pasokan pada masa depan. Kedua, memiliki banyak produk turunan agar semakin banyak opsi penjualan dan diversifikasi potensi pasar internasional. Terakhir, bernilai besar sehingga mampu mengungkit kinerja ekspor secara nasional.

Kalau mau mengacu pada ketiga kriteria tersebut, maka ada satu komoditas pertanian yang paling tepat dijadikan katrol supaya kinerja ekspor kembali bangkit. Ya, apalagi kalau bukan kelapa sawit.

Bila sajian data di atas belum cukup meyakinkan, maka tengoklah kedudukan sawit nasional di kancah dunia. Tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu menyaingi Nusantara dalam urusan produksi minyak sawit.

IndexMundi memproyeksikan, pada 2019 produksi sawit nasional akan mencapai 43 juta metrik ton. Jumlah itu setara dengan 56,94 persen suplai minyak sawit dunia. Di posisi kedua, ada Malaysia yang produksinya tidak mencapai setengah dari jumlah produksi Indonesia.

Tingginya produksi sawit nasional turut membawa berkah pada penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Bappenas menyebutkan setidaknya ada 16,2 juta penduduk yang menggantungkan rezekinya dari industri kelapa sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, ada sekitar 11,90 persen dari total tenaga kerja Indonesia yang bergantung pada sektor kelapa sawit. Dengan kata lain, pasang-surut industri sawit akan turut memengaruhi kondisi ketenagakerjaan nasional.

Hanya saja, kinerja ekspor sawit belakangan tidak bisa dibilang menggembirakan. Mari kita tilik sajian grafik di bawah ini.

Lantas, mengapa nilai ekspor sawit bisa turun? Sebagaimana komoditas lainnya---seperti minyak bumi, batubara, dan logam mulia---ekspor sawit sangat dipengaruhi oleh keseimbangan harga. Bila harga minyak sawit mentah (crude palm oil [CPO]) dunia turun, maka korporasi sawit ikut-ikutan babak belur. Sebaliknya bila harga CPO melambung, maka para juragan sawit pasti ketiban untung.

Peningkatan harga pada 2o14 dan 2017 hanya berlangsung sesaat dan tidak cukup konsisten untuk membawa industri sawit kembali ke masa jayanya. Bahkan boleh dibilang, tahun 2018 adalah masa tersulit yang dialami industri sawit, lantaran pada Desember 2018 harga CPO sempat menyentuh ke titik nadirnya: 535,02 Dolar AS per metrik ton.

Tidak hanya diterpa cobaan koreksi harga ke bawah, industri sawit Indonesia juga tengah dibayangi isu penolakan oleh Uni Eropa. Tahun lalu, pemerintah Uni Eropa baru saja mengeluarkan maklumat Renewable Energy Directives II (RED II). Aturan tersebut mengharuskan negara-negara di Uni Eropa untuk meningkatkan rasio penggunaan energi terbarukan menjadi minimal 20 persen.

Meski biodiesel---salah satu produk turunan sawit---sebenarnya masuk dalam kategori energi terbarukan, pemerintah Uni Eropa tetap mengesampingkan segala bentuk produk turunan sawit. Apa pun jenisnya! Mereka berpendapat bahwa industri kelapa sawit banyak mencederai keasrian dan kelestarian lingkungan.

Alhasil, negara penghasil sawit dunia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria kontan ketar-ketir. Apalagi, Uni Eropa merupakan tujuan ekspor minyak sawit terbesar bagi Indonesia (17,14 persen dari total ekspor sawit nasional), setelah India (24,06 persen).

Upaya Membangkitkan Industri Sawit

Segudang tantangan dan tentangan yang mengemuka, semestinya tidak menyurutkan langkah kita untuk berupaya membangkitkan industri sawit Nusantara. Sebab, pasti akan selalu ada peluang di balik tantangan. Maka, ada empat langkah yang harus dilakukan agar industri sawit tetap menjadi lokomotif ekspor Indonesia.

Pertama, upaya negosiasi dengan Uni Eropa pasca memenangi gugatan internasional. Kita patut bersyukur bahwa pemerintah dan pengusaha sawit lokal tidak tinggal diam tatkala RED II diluncurkan. Dua kali Indonesia mengajukan gugatan---satu di tingkat pengadilan WTO dan satu lagi di tingkat banding Mahkamah Uni Eropa, dua kali pula kita menang.

Jelas, kemenangan ini sangat melegakan. Kini, pemain sawit lokal tidak perlu membayar margin dumping sebesar 8,8---23,3 persen tatkala mengekspor produknya ke Uni Eropa. Akan tetapi, hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa tidak serta-merta membaik. Diperlukan upaya negosiasi lebih lanjut untuk meredam kampanye negatif yang terlanjur mengemuka. Pasalnya, kita tidak ingin negara lain di dunia mengikuti langkah Uni Eropa di masa depan. Jangan!

Sebagai awalan, pemerintah telah mewajibkan penggunaan biodiesel B20 untuk menggenjot hilirisasi produk sawit, meningkatkan konsumsi dalam negeri, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ke depan, upaya ini harus terus ditingkatkan.

Kementan sendiri sudah mengambil ancang-ancang. Di hadapan awak media, Sabtu (18/05), Dirjen Perkebunan Kementan Subagyo menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan proyek biodiesel B100 terus berjalan. Tentu saja, langkah ini perlu kita dukung dan apresiasi.

Ketiga, perluasan pasar. Fakta membuktikan 75 persen ekspor sawit nasional hanya ditujukan kepada lima kawasan, yakni India (24,06 persen), Uni Eropa (17,14 persen), Tiongkok (15,81 persen), Afrika (8,89 persen), dan Pakistan (8,89 persen). Diperkeruh dengan kampanye negatif yang dihembuskan Uni Eropa, maka sudah seharusnya kita mencari target pasar baru di berbagai belahan dunia.

Beberapa pasar potensial yang bisa digarap lebih dalam adalah Jepang, Korea Selatan, Polandia, Chile, dan Afrika Selatan. Pasalnya, negara-negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di tengah iklim perlambatan ekonomi dunia. Maka, hubungan internasional antara Indonesia dengan sejumlah negara tersebut mesti ditingkatkan.

Terakhir, intensifikasi lahan sawit. Produktivitas sawit Indonesia masih berkisar antara 2 hingga 4 ton per hektar. Padahal jika dikelola dengan baik, potensinya bisa dua kali lipat, yakni mencapai 8 ton per hektar. Dibanding Malaysia yang sudah mencapai 10 ton per hektar, jelas produktivitas sawit kita masih kalah jauh.

Oleh karena itu, upaya intensifikasi lahan sawit juga tidak kalah penting. Salah satu caranya adalah dengan melakukan program penanaman kembali (replanting) dan peremajaan sawit rakyat (PSR). Plasma sawit dan petani lokal juga harus terus dibina agar target produktivitas yang dicanangkan pemerintah sebesar 5---6 ton per hektar, bisa dicapai dalam waktu dekat.

Apabila keempat langkah tadi dilakukan dengan optimal dan berkesinambungan, maka kita patut optimis. Industri sawit dan pertanian nasional akan menemukan jalan kebangkitannya pada masa depan. Produksi sawit terjaga, variasi produk semakin rupa-rupa, dan kinerja ekspor kembali berjaya. Semoga ini bukanlah sekadar angan-angan belaka, melainkan sebuah keniscayaan yang nyata. [Adhi]

***

Referensi:

- BRS Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia April 2019, BPS;

- Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia;

- Palm Oil Production by Country, IndexMundi;

- Tempo.co;

- Antaranews.com; dan

- GAPKI.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H