Buku memang jendela dunia.Lalu, bagaimana dengan buku bajakan? Apakah buku bajakan akan mengurangi nilai wawasannya? Terlebih lagi, bagaimana dengan faktor etika dalam hak karya cipta (copy right)?Di Indonesia, mencari pemilik buku yang sama sekali tidak memiliki buku bajakan atau fotokopian sama halnya seperti mencari sebatang jarum dalam tumpukan jerami.

Jujur saja, saya memiliki dan membaca lebih dari satu buku bajakan.Alasannya klise, mahalnya harga buku asli.Apalagi jika buku tersebut berasal dari penerbitan asing.Jika dirupiahkan, buku-buku asing tersebut jelas melonjak dan melambung harganya.

Setelah mengunjungi beberapa perpustakaan, saya akhirnya menyadari, membajak atau memfotokopi buku ternyata tidak hanya untuk kepentingan komersial, tak terkecuali dengan keperluan pendidikan.Para pustakawan mengatakan, buku-buku asli yang mahal maupun langka – terutama koleksi textbook asing berbahasa Inggris - hanya dapat diakses dan dibaca dalam ruang perpustakaan.Sementara itu, mereka menduplikasi buku tersebut menjadi beberapa kopi sehingga dapat dipinjam dan dibawa keluar dari perpustakaan.Bagi para mahasiswa dan akademisi, buku merupakan ruh dalam keseharian aktifitas mereka di kampus.

Saya memang sudah berniat untuk merutinkan kebiasaan dalam melakukan riset sederhana berupa survei dengan menyebarkan kuesioner tentang topik blog yang akan saya tulis di Kompasiana.Sebelumnya, saya telah melakukannya – dengan menyebarkan kuesioner kepada 38 orang mahasiswi - dalam blog competition tentang BKKBN, Mana yang Lebih Terkenal, BKKBN atau Programnya?

Oleh karena itu, selama tiga hari, Rabu hingga Jum’at, 22 sampai 24 Oktober 2014, saya menyebarkan kuesioner tentang membaca kepada para pengunjung dan pembaca buku pada perpustakaan kampus di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia dan LSI IPB.Keduanya berlokasi di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Survei sederhana mengenai membaca itu berhasil menjaring 62 orang responden.Berikut ulasan reportase dan hasil dari survei tersebut.

[caption id="attachment_369723" align="aligncenter" width="560" caption="Para mahasiswi di perpustakaan STEI Tazkia Dramaga Bogor (Dokumen Pribadi)"][/caption]

Rumahku Perpustakaanku

Saya lahir dan besar dari keluarga pecinta buku.Sementara Bapak saya menyukai buku, Ibu saya lebih menggemari majalah.Topiknya pun berbeda.Sejarah menjadi topik terfavorit Bapak dan pengasuhan anak diminati Ibu.Namun, keduanya sama-sama hobi membaca buku agama Islam.

Maka itu, sebelum masuk SD di usia 6 tahun, saya sudah bisa membaca.Ibu adalah guru pertama saya dalam membaca.Tak heran, usia 5 tahun, syukur Alhamdulillah, saya sudah mampu membaca.Uniknya lagi, Ibu ternyata mengajarkan keempat anaknya mengenali huruf-huruf Hijaiyah terlebih dahulu – sebagai modal penting untuk membaca Al-Qur’an – sebelum diajari membaca huruf Latin.Alasan Ibu sangat sederhana.Menurut beliau, jika seseorang sudah menguasai huruf Hijaiyah, mempelajari huruf Latin akan jauh lebih mudah dan bukan sebaliknya.

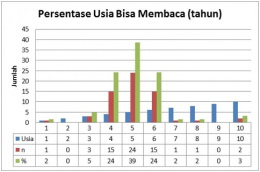

Usia 5 tahun ternyata juga menjadi rataan usia bisa membaca para 62 responden yang mengisi kuesioner dari saya.Tapi, ada juga yang baru bisa membaca saat telah berumur 10 tahun, sebanyak 2 orang.Awalnya saya pikir, para responden dengan rataan usia sebesar 23 tahun tersebut belajar membaca di sekolah.Saya memberikan tiga pilihan tempat pertama kalinya para responden membaca: rumah, sekolah, dan lainnya (selain rumah dan sekolah).

Dugaan saya meleset.Mayoritas responden (68 %) pertama kali belajar membaca di rumah mereka masing-masing.Jawaban tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sebagian besar memiliki orang tua yang menyimpan koleksi buku di rumah mereka, yaitu 42 orang tua responden dari total 62 pengisi kuesioner.

Saya lalu teringat, Bapak dan Ibu saya juga memiliki koleksi buku di rumah kami.Mau tak mau, saya dan ketiga orang adik memiliki hobi membaca.Bahkan kami saling bertukar info tentang buku-buku yang telah kami baca di luar rumah, baik di perpustakaan maupun toko buku.Jika banyak anggota keluarga yang berminat, maka buku rekomendasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi pengisi koleksi buku di rumah kami.

Hobi membaca ternyata tidak berhenti di rumah.Saat kuliah dan bekerja di luar kampung halaman, saya tetap rutin membaca sehari-hari, apapun jenis bacaannya.Anehnya, para responden yang menjadi pengunjung perpustakaan tersebut ada sebagian kecil (24 %) yang tidak rutin membaca dalam kesehariannya.Ada bahkan yang setengah bercanda, hanya sempat membaca buku saat ke perpustakaan karena info masa kini bisa disaksikan di media sosial dan televisi.Berikut ini adalah tabel dan grafik yang berisi data responden penelitian saya tentang kebiasaan membaca.

Profil Responden Survei Berdasarkan Kebiasaan Membaca (Total 62 Orang)

No.

Kriteria

Hasil

1.

Rataan usia responden

23 tahun

2.

Rataan usia bisa membaca

5 tahun

3.

Tempat belajar membaca pertama kali

Rumah (68 %); Sekolah (32 %)

4.

Koleksi buku yang dimiliki orang tua

Ada (68 %); Tidak Ada (32 %)

5.

Kebiasaan membaca buku sehari-hari

Rutin (76 %); Tidak Rutin (24 %)

6.

Dana khusus untuk membeli buku

Tersedia (35 %); Tidak Tersedia (65 %)

7.

Kepemilikan buku bajakan/fotokopian

Punya (98 %); Tidak Punya (2 %)

Dilema Buku Bajakan

Benci tapi rindu sepertinya dapat menjadi ungkapan yang tepat untuk para penikmat buku mengenai fenomena buku bajakan.Mahalnya harga buku yang linier dengan semakin tingginya kualitas buku sudah menjadi rahasia umum.Tak heran, buku bajakan akhirnya menjadi pilihan terakhir ketika seseorang ingin tetap mengenal dunia, namun dengan dana yang ala kadarnya.

Saya pernah menengok rak-rak buku yang berisi koleksi buku impor yang tersedia di salah satu toko buku lokal.Mayoritas buku tersebut berkualitas luar biasa, baik secara isi maupun tampilannya.Topiknya pun beragam, mulai dari kisah dongeng seperti Alice in Wonderland dan Sleeping Beauty hingga buku self-help karya Mitch Albom, Tuesdays with Morrie (buku favorit CEO PT Trakindo Utama Indonesia, Bari Hamami) serta buku psikologi populer yang juga best-seller hasil tulisan jurnalis Malcolm Gladwell, Tipping Point dan Blink. Hasrat hati tentunya ingin memborong koleksi buku impor tersebut.

Namun, saat melihat label harga, rupanya harapan saya harus sementara tertahan sampai sudah terkumpul dana untuk membeli buku impor idaman.Bagaimana tidak? Harga untuk hanya satu buku impor tersebut bahkan dapat untuk membeli setengah lusin bukuterbitan lokal.Wajar saja, jika ada peringatan di bagian buku impor untuk tidak membuka plastik pembungkus buku bagi para pengunjung toko buku.Peringan yang serupa tidak ditemui di bagian buku-buku lokal.

Sekalipun saya termasuk kutu buku, saya belum memiliki kebiasaan rutin untuk mempunyai anggaran khusus dalam membeli buku.Seringnya, setelah mengetahui adanya buku yang menarik, saya baru akan membelinya atau menabung terlebih dahulu jika harganya setinggi langit.Atau jika saya dikejar waktu untuk membeli buku-buku impor yang luar biasa mahal tersebut – biasanya untuk kepentingan akademis saat masih kuliah S1 - sedangkan kantong masih belum bersahabat, ujung-ujungnya sebagai tindakan darurat, saya akan mencari buku-buku tersebut dalam versi bajakan di kios-kios buku yang harganya lebih murah meriah.

Ternyata, hal yang setipe juga dialami dan dilakukan oleh para responden penelitian.Hanya 1/3 responden yang memiliki anggaran khusus untuk membeli buku.Untuk buku bajakan? Angkanya lebih fantastis: Sebanyak 98 persen responden memiliki buku bajakan, duh….. Sedih dan prihatinnya melihat fakta miris ini, tak terkecuali bagi para pengunjung perpustakaan kampus.

Setelah menjadi dosen, saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak membeli lagi buku bajakan atau fotokopian untuk mengajar suatu materi kuliah.Caranya dengan meminjam kepada rekan sesama dosen yang sebelumnya mengajar materi kuliah tersebut sehingga mereka sudah memiliki text books.Atau juga bisa dengan cara meminjam buku ke perpustakaan kampus.Biasanya ada kebijakan untuk meminjamkan buku teks selama satu semester kepada dosen-dosen yang memang membutuhkannya untuk mengajar.

[caption id="attachment_369725" align="aligncenter" width="560" caption="Wah, perpustakaan LSI IPB Dramaga Bogor ternyata juga menjadi tempat istirahat mahasiswa (Dokumen Pribadi)"]

Saya juga cukup tertolong dengan adanya digital books yang berupa e-books dan audio books.Kadangkala para dosen saling berbagi koleksi digital books yang mereka miliki.Dengan bermodalkan flash disk, puluhan hingga ratusan buku digital yang semakin memperlebar wawasan akan dunia tersimpan aman dalam laptop. Tidak hanya minim bahkan seringnya tanpa biaya, koleksi buku digital tersebut bisa dibaca di mana saja, kapan saja, serta…. dapat berpindah tangan ke siapa saja.

Nah, kini saya jadi berpikir lagi.Menyebarluaskan file berisi buku digital tersebut apakah bisa disebut sebagai pembajakan?Bukankah selama ini buku bajakan lebih identik dengan buku cetak yang difotokopi, baik dengan kualitas prima maupun asal-asalan? Jadi, bagaimana nasib buku cetak yang tidak hanya bertahan di tengah banjirnya buku bajakan dalam bentuk fotokopian, namun kini juga harus menghadapi menjamurnya akses digital books yang begitu mudah?

Saya bersyukur termasuk sebagai Kompasianer yang sudah terdaftar dalam Nangkring IIBF Sabtu 1 November 2014.Tema Nangkring yang membahas “Printing vs Digital Books” memang bukan lagi sekedar trending topic, tapi harus segera dicari solusinya.Setuju?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H