Eyang Sapardi Djoko Damono, atau katanya dikenal dengan SDD menjadi icon Google Doodle hari ini (20/3).

Saya langsung mengenalinya begitu melihat karakteristik wajah, dilengkapi dengan topi pet dan kacamata tebal. Sang Pujangga yang terkemuka di Indonesia.

Puisinya yang Hujan Bulan Juni, belum pernah saya baca.

Ada bukunya, tapi masih terbungkus plastik. Mungkin karena pernah membaca beberapa sinopsis puisinya, membuat saya ingin menikmati buku puisi tersebut belakangan saja.

"Sepasang Sepatu Tua" menjadi buku beliau yang saya baca pertama kali.

Untaian katanya dibaca sangat sederhana, namun alur ceritanya sangat menarik, hingga saya tidak bisa berhenti membacanya.

Padahal sebelumnya saya tidak terlalu suka membaca cerita jenis parabel.

Bukan karena tidak bagus, tapi saya kurang bisa berimajinasi tentang benda mati yang seolah-olah hidup.

Namun, tulisan Eyang membuat diri saya cukup terpana. Saya sangat menyukainya, hingga segera membeli buku lainnya yang ditulis oleh beliau.

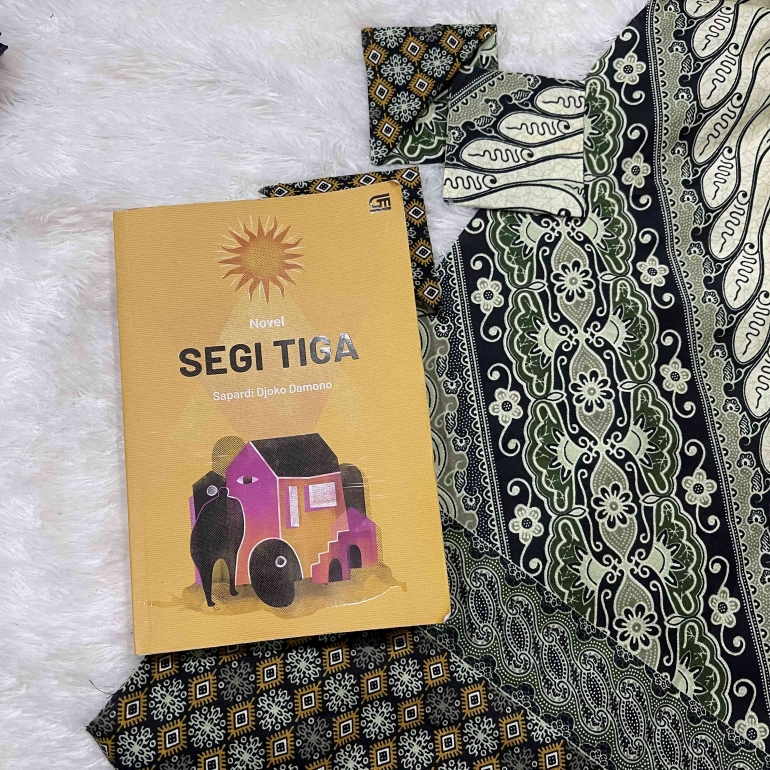

Buku berikut yang saya baca malah "Segitiga", sekuel dari novel Hujan Bulan Juni.

Awalnya saya agak kurang mengerti dengan alur ceritanya, tapi karena penasaran, saya baca ulang, hingga akhirnya tidak bisa berhenti membalikkan lembaran kertas sampai halaman akhir.

Dan lagi, alurnya begitu sederhana, bercerita tentang seorang penulis dan peran-peran dalam novelnya seakan hidup dan berusaha membuat karakter sendiri, memberontak dari karakter yang sudah diciptakan oleh penulis.

Pesan moral yang disampaikan begitu tersirat, dan hanya bisa dipetik oleh si pembaca sendiri. Dan pesan moral tersebut memiliki makna sangat dalam bagi saya, yang saat itu sedang mempertanyakan kehidupan (Hoho.. sok dalem aja saat itu).

Saya selalu kagum pada orang yang menulis hal atau topik yang begitu sederhana dan sehari-hari bisa jadi tidak terlalu kita anggap penting.

Tapi begitu orang tersebut menulisnya, rasanya hal sederhana itu memiliki makna yang dalam, bahkan patut kita jadikan sebuah wawasan ataupun perenungan.

Sebut saja Pramoedya Ananta Toer, sang sastrawan yang tulisannya juga mendunia, bahkan dijadikan materi pelajaran sastra diberbagai negara.

Padahal bisa dibilang masa era Pramoedya Ananta Toer dan Sapardi Djoko Damono saat masih muda, pendidikan bukanlah hal yang mudah didapatkan. Begitu juga informasi, pastinya masihlah tidak terlalu mudah diakses.

Tapi beliau berdua mampu "menggoyang" sastra di dunia. Hingga kini, tulisan beliau berdua masih bisa kita nikmati. Padahal usia tulisannya bisa jadi sudah bisa kita anggap benda bersejarah.

Sedikit bercerita, sastra pada masa Pramoedya Ananta Toer masih hidup, dianggap pedang bermata dua untuk kebijakan negara, apalagi bagi negara yang budaya dan pendidikan masyarakatnya sangat beragam dan belum menyatu sepenuhnya.

Tidak heran tulisan Pramoedya Ananta Toer yang pemikirannya cukup terbuka, membuatnya menjadi tahanan politik tanpa alasan yang jelas pada era Presiden Soeharto.

Karakteristik tulisan beliau begitu membius, hingga bisa dibilang cukup provokatif. Emosi saya sebagai pembaca mampu dibuat teraduk-aduk sesuai dengan alur tulisannya.

Disaat membacanya, saya tidak lagi menganggap diri sebagai pembaca yang eranya sudah berbeda, melainkan sebagai saksi yang hadir dalam setiap peristiwa yang ditulisnya.

Padahal ya, kalau saya perhatikan kembali, tipe tulisan beliau cukup mendayu, bukan tipe tulisan yang akan saya baca sampai habis. Tapi tulisan Pramoedya Ananta Toer mampu mengobrak-abrik perasaan saya, sekaligus memberikan wawasan dari berbagai sudut pandang.

Tidak jauh berbeda dengan buku-buku yang ditulis Eyang Sapardi.

Tulisan beliau berdua memang beda pembahasan, tapi cara penulisannya memiliki rasa yang sama bagi saya.

Sederhana, namun sangat mengunggah rasa dan baru saya memahami kalimat "buku adalah jendela dunia".

Karena di era saya saat ini, sudah ada film dan sosial media yang benar-benar seperti jendela dunia, bisa terlihat dengan sangat jelas.

Tulisan Eyang Pramoedya dan Eyang Sapardi seakan mendeskripsikan isi dunia yang tidak terekam dalam film dan video smartphone. Terasa melihat dunia dari sisi yang berbeda menciptakan rasa empati, dan menumbuhkan suatu sudut pandang, dimana kita sebagai manusia tidak bisa begitu saja menghakimi apa yang kita lihat. Wawasan, begitu istilahnya.

Usai membaca buku yang beliau berdua tulis, selalu saja poin pertanyaan ini terlontar dalam benak saya:

- Bagaimana beliau berdua bisa belajar menulis seperti itu?

- Apakah dulu teknik menulis sudah diajarkan?

- Dan bagaimana beliau berdua mendapatkan teknik dan informasinya diera yang bisa dibilang serba terbatas?

- Berapa lama beliau berdua mempelajari tekniknya?

- Berapa banyak buku yang beliau berdua baca?

- Dari mana beliau berdua mendapatkan bukunya?

Dari pertanyaan tersebut pun menjadi sebuah perenungan bagi saya.

Bisa jadi beliau berdua begitu hebat, tapi proses menjadi hebat tentulah ada pengorbanan besar yang dilakukan

Seperti waktu berlatih dan membaca, uang yang dikumpulkan untuk membeli buku bacaan, ataupun membangun relasi dengan banyak orang supaya wawasan semakin terbuka.

Apalagi bisa dibilang era para Eyang hidup itu adalah era perang, dan Indonesia sedang dalam masa pembangunan. Tentunya bukan situasi yang mudah untuk menimba ilmu.

Kita, sebagai generasi penerus, yang di mana akses pendidikan dan informasi lebih mudah, tentunya sangat sayang sekali kalau menyia-nyiakannya begitu saja dengan hanya menganggap media sosial sebagai hiburan semata.

Walau memang realita hidup sehari-hari sudah terlalu menekan.

Dengan kemudahan akses teknologi, tidak menutup kemungkinan kita bisa berkarya seperti Eyang Sapardi dan Eyang Pramoedya yang bisa menghibur, tapi tetap memberikan wawasan bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak menutup kemungkinan, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari karya yang kita buat.

Apa yang kita tonton, baca, pelajari, dan hal lainnya yang kita temui sehari-hari dalam media sosial, bisa kita kemas sebagai ide yang mampu mengaduk emosi, sembari menyematkan pesan tersirat sehingga mampu memperluas wawasan bagi para penikmat karya kita.

Tentunya ada kebanggaan tersendiri, ketika kita bisa menjadi Sapardi Djoko Damono dan Pramoedya Ananta Toer, generasi berikutnya, dengan bidang yang sesuai keahlian.

Hal sederhana, namun bisa menciptakan karya yang mengunggah hati dan memberikan wawasan bagi para penikmatnya.

Selamat Berkarya

NB : Banyak sastrawan Indonesia yang juga tidak kalah hebatnya, namun maaf karena keterbatasan pengetahuan saya, jadi hanya dua yang disebutkan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI