Pada tiap medio Februari begini, ada satu perayaan yang ditengarai sebagai upaya mengapresiasi cinta dan kasih sayang. Perayaan itu oleh publik lazimnya dikenal luas sebagai Hari Valentine alias Hari Kasih Sayang, yang persisnya jatuh pada 14 Februari.

Sebagai peristiwa khusus, tentunya Hari Valentine tersebut menandai suatu momen tertentu yang berkaitan dengan cinta dengan segenap efek melankoli – romantik yang melatar-belakanginya. Sehingga dengan berbagai bentuk ekspresi tersendiri, sejumlah orang khususnya kawula muda merasa menemukan “momen yang tepat” untuk mengungkapkan ekspresi cintanya yang bergairah buat sang kekasih pada hari itu.

Bagaimana bisa 14 Februari mendapat kehormatan sebagai Hari Kasih Sayang, bila dibanding dengan 364 hari yang lain setiap tahunnya? Apakah ada peristiwa tertentu di masa lampau yang bergerak sebagai mitos atau kenyataan lapis kedua yang menubuatkan 14 Februari sebagai Hari Kasih Sayang? Mari kita telusuri bersama.

Valentine yang dimitoskan

Suatu peristiwa biasanya ditandai oleh waktu sebagai interval dimana ia berlangsung. Di dalamnya, terjadi drama kehidupan manusiawi yang menghasilkan akibat tertentu. Dan, akibat ini diproduksi oleh pelbagai sebab yang merelasikannya (baik itu hubungan timbal balik perorangan, individu dengan kelompok sosialnya, ataupun hubungan seorang yang bersifat resiprokal dengan sistem sosial – politik dan kebudayaan yang melingkupinya).

Dalam konteks ini, konon pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Claudius II (270 M, di akhir abad ke-3) hiduplah seorang pendeta yang bernama St. Valentine. Sang pendeta ini, menurut legenda, bertentangan dengan penguasanya pada waktu itu.

Ketika Claudius II berpandangan bahwa pasukan kerajaan yang kuat dalam peperangan adalah mereka yang terdiri dari para laki-laki lajang daripada yang berkeluarga, sang Kaisar pun mengeluarkan maklumat yang melarang para penduduk laki-laki untuk menikah. Sebab, Claudius II akan merekrutnya sebagai ”mesin perang hidup” yang tanpa rasa takut, atau guyah pendiriannya pada saat berada di medan laga, karena tak ada orang dikasihi yang akan ditinggal mati.

St. Valentine melihat ini sebagai kebijakan politik yang amat otoriter. Ia menganggapnya sebagai ”despotisme” dari tangan kekuasaan dingin raja yang lalim. Ia melihat bahwa laki-laki yang mencintai kekasihnya ”wajib” disatukan dalam ikatan yang sakral. Bukannya dicegah demi kepentingan rajanya yang haus kekuasaan dan gila perang. Maka, diam-diam ia tetap melaksanakan upacara pernikahan bagi tiap pasangan yang saling mencintai. Namun, pada akhirnya mata-mata Claudius II mengendus gelagat pembangkangannya. Valentine pun ditangkap dan dipenjarakan.

Saat dipenjara ia berkenalan dengan seorang gadis yang merupakan anak dari salah satu penjaga. Gadis itu penyakitan, penglihatannya terganggu dan menerbitkan iba di hati sang Pendeta. Valentine lalu mengobatinya hingga sembuh. Dan, ia jatuh cinta padanya. Kisah cintanya yang klandestin ini tak berlangsung lama; sebab pada akhirnya ia harus menghadapi vonis hukuman mati dari Claudius II. Sehari sebelum diriya dieksekusi, ia mengirim surat cintanya yang amat melankoli dan syahdu dengan penutupnya yang berbunyi ”Dari yang tulus cintanya, Valentine mu.” Surat itu sampai di tangan kekasihnya dan dibaca tepat pada saat hukuman mati dilaksanakan, 14 Februari 270 M.

Peristiwa ini lebih cenderung menjadi legenda. Artinya, ketika status denotatum yang membangunnya lebih mengarah pada sifat fiksional daripada kenyataan faktual historis, maka peristiwa tragis St. Valentine yang berkorban demi cinta tulusnya baik pada kekasih maupun pada sesama manusia (laki-laki yang dilarang menikah pada masa Claudius II), lebih terkesan disampaikan dari mulut ke mulut (ciri utama kisah legenda), diceritakan karena dipandang masih mengandung nilai kebenaran juga. Lalu, bagaimana ini bisa menjadi mitos?

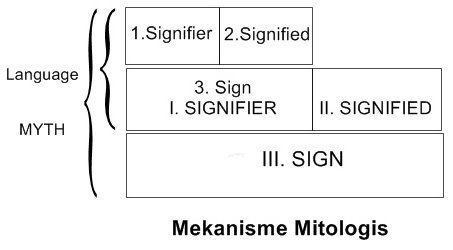

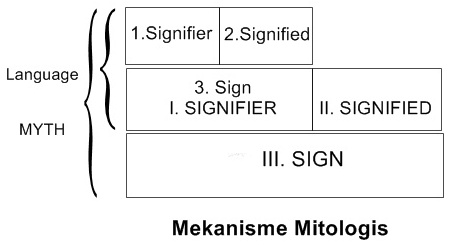

Roland Barthes, dalam Mythologies (1972), menjelaskan bahwa mitos juga meliputi cerita-cerita yang sudah ada sejak zaman kuno. Maka, kita dapat memahami bahwa mitos, di satu sisi bercorak fiksional, tapi pada sisi lain merujuk pada kisah-kisah masa silam, dan mengandung kebenaran.

Berdasarkan pemikiran ahli semiotik Perancis ini, rangkaian episode dari penggalan kisah hidup St. Valentine yang dramatis, menjadi semacam ”tanda” dari lapis kedua kenyataan yang sebelumnya hanya merujuk pada terbentuknya tanda lapisan pertama yang menggambarkan peristiwa biasa matinya seorang pendeta di tangan penguasa Claudius II, yang tidak diberi bobot tambahan pengertian tertentu (momentum kesucian cinta melalui pengorbanan sang martir).

[caption caption="Setiap mitos adalah entitas yang berdiri di dalam lapisan kedua kenyataan."][/caption]

St. Valentine menjadi mitos akibat peristiwa yang dialaminya diberi sejumlah bobot penafsiran sebagai ”tanda” yang menandai konsep-konsep pemikiran filosofis tersendiri, berikut ini:

1. Cinta yang tulus adalah yang mau berkorban demi keberlangsungan eksistensi cinta itu sendiri sebagai entitas yang bersemayam dalam diri manusia. Sebagaimana dicontohkan dalam perbuatan Valentine yang rela dipenjara karena telah menikahkan pasangan yang salin mencintai sekalipun dilarang Claudius II.

2. Cinta yang suci adalah cinta dalam hati tiap kekasih yang menentang apapun yang merintangi jalan penyatuannya dalam ikatan sakral. Para kekasih disarankan untuk meniru perbuatan para pasangan yang dinikahkan Valentine secara sembunyi-sembunyi, seandainya ada hal-hal yang membuatnya terhalang sebagai pasangan hidup yang syah menurut ajaran dogmatis tertentu.

3. Cinta yang murni adalah cinta yang murah hati, penuh rasa iba pada penderitaan sesama manusia, seperti perbuatan Valentine yang berbelas kasihan pada seorang gadis penyakitan anak penjaga penjaranya yang ia sembuhkan.

4. Cinta yang bergairah adalah cinta yang terekspresikan dalam laku dan perbuatan tertentu, seperti perbuatan Valentine yang mengungkapkan hasrat cintanya yang dalam melalui surat cinta pada kekasih sebelum kematiannya pada 14 Februari yang tragis itu.

5. Cinta adalah kebajikan tertinggi yang transendental bila salah seorang kekasih berani menempuh resiko kehilangan nyawa demi orang yang dicintainya. Cinta yang demikian akan hidup selamanya di hati sanubari umat manusia.

Pengertian-pengertian filosofi cinta inilah yang menganggap peristiwa tragis St.Valentine bukan sebagai drama kehidupan biasa di masa lampau. Ia menjadi mitos yang dibangun dari konstruksi pra-konsepsi yang tidak hanya menandai telah terjadinya pembuhunan seorang pendeta oleh Kaisar Romawi, Claudius II pada 14 Februari 270 M, tapi menimbulkan pengertian di dalam teks (baik lisan maupun tertulis) yang mengkomunikasikannya sebagai ”tanda” hadirnya konsepsi tentang cinta yang tulus, murah hati, kukuh berpendirian, rela berkorban. Suit.. suit.. Aduhai!

Alhasil, sampai sekarang pun hari kematian St. Valentine dikenang sebagai Hari Kasih Sayang dengan beragam perayaan yang romantis, syahdu sekaligus melankolis. Sebab, peristiwa tragis di akhir abad ke-3 Masehi itu telah memitoskan eksistensinya melalui bobot-bobot pengertian tertentu yang notabene bersifat filosofis sekaligus ideologis.

Perayaan Valentine sebagai arketipe

Setiap perayaan jenis apapun juga adalah nostalgia yang arketipal oleh suatu masyarakat berkebudayaan. Demikian pula kiranya dengan perayaan tahunan Hari Valentine pada tiap medio Februari. Peristiwa ini menandai suatu upaya dari masyarakat untuk sejenak melihat ke belakang, masa lampau yang tidak lagi hadir kini, mengimajikan momen berkesan khusus dalam jarak rentang waktu kini dan dulu, lalu menghadirkannya kembali dengan berbagai alasan tertentu yang melatar-belakanginya.

Antropolog Mircea Eliade mengaitkan kegemaran manusia menyelenggarakan berbagai jenis perayaan dengan konsep archetype. Menurut Eliade, pada pandangan manusia tradisional, dalam setiap hal terdapat sebuah model yang dianggap sebagai bentuk atau keadaan paling ideal umat manusia. Perayaan dipandang sebagai cara ”membawa kembali” sosok ideal/ model yang asali (exemplary model) dari masa lampau dalam rangka dijadikan acuan hidup.

Hari Valentine, 14 Februari, dapat juga dipandang sebagai upaya orang-orang mengidealisasikan gambaran sosok panutan dari diri St. Valentine, yang layak dijadikan contoh dalam konteks pemaknaan cinta di kehidupan nyata. Dengan mengenang hari kematiannya yang tragis karena ketulusan cinta dalam hatinya pada masa lampau, ini membantu orang-orang mengidentifikasikan diri baik secara individual maupun kolektif ketika bertingkah laku atas nama cinta dan mencintai. Ada romantisme ideal yang ingin dicari dengan perayaan Valentine. Sebuah nostalgia melankolis yang bersedia menenggelamkan diri masuk ke masa lalu karena kebutuhan menghayati makna cinta, yang barangkali pengertiannya telah mengering di masa kini akibat perubahan zaman yang kian akseleratif dan serba pragmatis.

Manusia mencari kebijaksanaan masa lampau melalui perayaan-perayaan. Sebuah upaya menemukan pembanding untuk memahami apakah dari tiap laku-perbuatannya dapat dikatakan bijaksana, luber dengan ketulusan cinta. Maka, sosok St. Valentine pun merasa perlu dihidupkannya kembali melalui peringatan hari kematiannya. Ini tidak peduli apakah eksistensinya faktual historis atau sekadar mitos belaka, yang bergerak maju melalui pelegendaan, mengkultus melalui peran idealistiknya berkaitan dengan makna cinta tulus dalam arketipe.

Perayaan Hari Valentine ini sulit hilangnya selama manusia modern tetap berada dalam kegamangan memahami pengertian cinta yang tulus, walaupun ditentang gerakan pemurnian (puritanisme) yang timbul akibat dari kontradiksi unsur-unsur dogmatis tertentu.

Seyogyanya perayaan Hari Valentine mesti dilihat dengan sikap toleran bila itu menunjuk pada upaya masyarakat yang berkeinginan hidup harmonis dalam cinta sesama, tanpa bersinggungan secara keras karena berbeda pandangan spiritual. Jika tidak mau merayakannya silakan saja, dan sebaiknya tidak bersikap agitatif dogmatis yang akan memecah belah persatuan bangsa.

Alangkah indahnya hidup dalam ketulusan cinta, saling menyayangi antar sesama tanpa memperuncing perbedaan dogma ideologis masing-masing. Setuju? [M.I]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H