Coba tanya 10 orang warga desa tentang apa itu Mahkamah Konstitusi. Sudah bagus jika ada 1 dari 10 orang itu bisa menjawabnya.

Atau, lebih ekstrim lagi, sudah bagus jika 2 dari 10 orang itu pernah mendengar nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pertanyaan dan jawaban hipotetis di atas hanya untuk menunjukkan gejala elitisme Mahkamah Konstitusi Republik Indomesia (MKRI/MK) sepanjang 20 tahun usianya.

Bicara tentang aparat hukum, warga desa hanya tahu tentang polisi kecamatan (Polsek) dan kabupaten (Polres), serta jaksa (Kajari) dan hakim (Pengadilan Negeri) di kabupaten.

Itu adalah aparat dan institusi yang dalam persepsi para warga desa akan menangkap, menuntut, dan mengadili jika mereka melakukan pelanggaran hukum.

Sering proses itu berujung pada gagalnya pemenuhan rasa keadilan bagi mereka yang menganggap diri lapisan bawah. Lalu timbullah keluhan klasik "hukum tumpul ke atas tajam ke bawah".

Maksudnya, berdasar pengalaman mereka, hukum cenderung memihak kepentingan minoritas elite politik dan ekonomi. Sedangkan kepentingan mayoritas warga biasa cenderung dikorbankan.

Memang tak selalu begitu pada prakteknya. Tapi tak bisa dipungkiri seperti itulah persepsi umum orang desa tentang hukum. Mereka cenderung melihat hukum sebagai hal negatif, menyusahkan.

Apakah kesadaran hukum orang desa akan dibiarkan berhenti sebatas itu? Seharusnya, tidak. Sebab hal itu akan mengukuhkan persepsi negatif dan bahkan ketakutan warga pedesaan terhadap hukum.

***

Warga desa umumnya tidak tahu ada MK yang bisa memfasilitasi mereka menggugat pasal-pasal hukum, atau secara khusus undang-undang, yang dinilai merugikan atau tak menjamin keadilan bagi mereka.

Ketaktahuan yang sebenarnya sudah dapat diprediksi dari awal, sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diundangkan dan MK dibentuk (2003).

Undang-Undang Nomot 24/2003 itu telah menempatkan MK pada posisi elitis, jauh dari rakyat desa, karena dua alasan berikut.

Pertama, MK berkedudukan di Ibukota Negara, sekarang Jakarta (Pasal 3 UU 24/2003). Implikasinya, MK hanya mungkin diakses oleh elite politik dan elite sosial yang memiliki relasi-relasi kuasa (power relationship) dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat di Jakarta. Orang desa tak punya relasi-relasi kuasa semacam itu.

Kedua, empat kekuasaan MK yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU), memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan pilkada (PHPKADA) (Pasal 10 UU 24/2003) juga mencerminkan elitisme.

Pemohon untuk PUU mempersyaratkan pemahaman terhadap UU dan UUD 1945. Hanya elite politik dan sosial-ekonomi yang paham hal tersebut. Bukan warga biasa di pedesaan.

Sedangkan pemohon untuk SKLN pastilah elite penguasa di lembaga pemerintahan.

Sementara pemohon terkait pembubaran parpol, PHPU, dan PHPKADA pastilah elite politik atau elite parpol.

Data rekapitulasi putusan MK 2003-2023 mencerminkan elitisme itu. Dikutip dari situs mkri.id, total putusan PUU adalah 1,665 perkara (47.45%) dan total putusan gabungan SKLN, PHPU, dan PHPKADA 1.841 perkara (52.51%). Artinya mayoritas pemohon adalah elite pemerintah dan politisi/partai.

Mayoritas pemohon perkara PUU juga mestinya adalah elite sosial/ekonomi/politik yang tinggal di perkotaan. Sebab pengajuan perkara PUU mempersyaratkan pemahaman memadai atas UU dan UUD 1945.

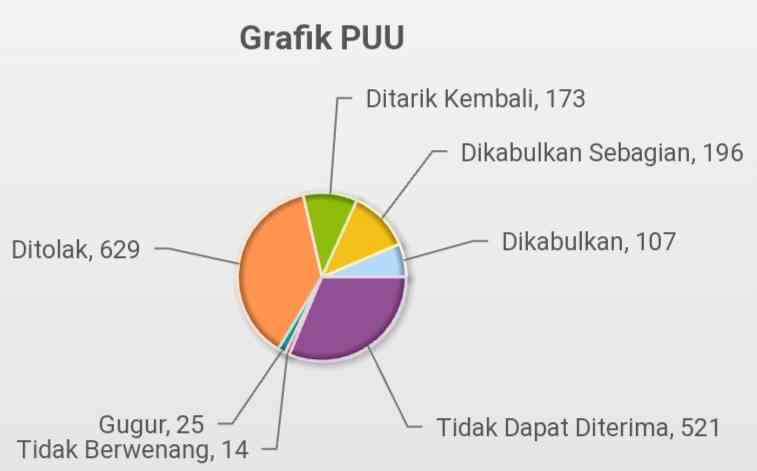

Data MK menunjukkan dari 1,665 perkara selama 20 tahun kerja, hanya 303 perkara (18.20%) yang dikabulkan (196 dikabulkan sebagian: 196, dikabulkan penuh: 107). Lainnya ditolak, tak dapat diterima, ditarik kembali, gugur, dan di luar wewenang (lihat grafik).

Fakta mayoritas perkara PUU (81.80%) tidak dikabulkan MK dengan berbagai alasan, jelas mencerminkan tingginya tingkat kerumitan pengajuan perkara PUU. Sehingga kecil kemungkinan orang desa mampu mengajukan PUU terkait misalnya UU Pokok Agraria, UU Desa, dan UU Budidaya Pertanian. Kecuali mereka difasilitasi oleh LSM atau LBH.

Argumen dan data di atas telah memberi indikasi elitisme MK sepanjang 20 tahun usianya. Masalah itu jelas tak boleh dibiarkan mengingat MK hadir bukan hanya untuk kepentingan kelompok elite. MK hadir untuk semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat pedesaan.

***

Jika ada orang yang berargumen bahwa pengajuan perkara PUU oleh kelompok elite adalah demi kepentingan rakyat Indonesia, maka dia sedang berpikir elitis.

Tujuan kelompok elite mengajukan perkara PUU pertama-tama adalah demi kepentingannya sendiri. Penyebutan kepentingan umum atau masyarakat hanyalah dalih penguat. Sebab masyarakat tak pernah ditanyai soal kepentingannya.

Sekurangnya ada tiga undang-undang terkait langsung pada kepentingan rakyat desa yaitu UU Pokok Agraria (UU Nomor 5/1960), UU Budidaya Pertanian (UU Nomor 12/2012), dan UU Desa (UU Nomor 6/2016)

Tapi rakyat desa sendiri pasti tak pernah membaca undang-undang tersebut. Karena itu mereka juga tidak paham apakah ada pasal-pasal dalam tiga UU tersebut yang merugikan kepentingan mereka.

Tiga pertanyaan pokok berikut bisa menjadi pintu masuk untuk menguji ketidak-tahuan warga desa itu.

Pertama, adakah pasal dalam UU Pokok Agraria yang berpotensi menyebabkan warga desa kehilangan hak atas tanahnya? Ingat, sengketa agraria tak putus-putusnya terjadi di pedesaan.

Kedua, adakah pasal dalam UU Budidaya Pertanian yang berpotensi merampas otonomi petani dalam keputusan pilihan budidaya? Ingat, ada pemulia benih tanaman pangan yang dihukum secara pidana.

Ketiga, adakah pasal dalam UU Desa yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan? Masih menjadi pertanyaan apakah manfaat dana desa terbagi secara adil kepada seluruh warga desa.

Jika warga desa tidak mengajukan PUU atas satu dua pasal pada tiga UU tersebut, maka jelas itu bukan karena tak ada masalah. Diam tak berarti beres.

Ada dua alasan di balik diamnya orang desa.

Pertama, mereka tidak paham UU Pokok Agraria, UU Budidaya Pertanian, dan UU Desa, sehingga tak paham dampak negatifnya bagi mereka.

Kedua, andai mereka paham maka mereka tidak punya kemampuan (pengetahuan dan teknis) untuk mengajukan perkara PUU kepada MK.

Lantas apakah MK hanya akan berdiam diri? Duduk saja menunggu orang desa datang mengajukan PUU? Itu sama saja seperti menunggu Godot.

Sebaiknya MK proaktif mendatangi orang desa. Mengidentifikasi bersama mereka pasal-pasal UU yang merugikan kepentingan orang desa. Kemudian secara bersama juga melihat kemungkinan pengujiannya terhadap UUD 1945.

Pendekatan semacam itu akan membawa MK turun ke "akar rumput". Sebab jika rakyat desa tak mampu menjangkau MK, maka selayaknya MK sendirilah yang harus menjangkau rakyat desa. Tentu dengan membentuk perangkat khusus untuk keperluan itu.

Cukuplah 20 tahun lamanya MK terperangkap dalam gejala elitisme. Memasuki usia 21 tahun dan seterusnya, MK harus menjangkau kepentingan "akar rumput", khususnya warga desa Indonesia.

Dengan cara itu MK hadir untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hanya bila sudah demikian, barulah kita bisa punya dasar untuk bicara tentang peradaban konstitusi. (eFTe)

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI