"Suatu bangsa akan susah maju jika warganya lebih suka baca twit dan chat yang dangkal dan sempit ketimbang baca buku cerita yang mendalam dan luas."

Kompasiana baru saja menawarkan topik pilihan tentang perpustakaan dan perbandingan sekolah swasta dan negeri. Kompasianer sudah banyak menulis ragam soalan empiris dan teoritis terkait dua topik itu.

Terhadap semua itu, saya ingin menambahkan catatan pengalaman seseorang bernama Poltak (pseudonim) tahun 1960-an sampai 1970-an. Itu masa Poltak bersekolah dari SD sampai SMA

Mudah-mudahan saja catatan ini tak menjadi pengulangan yang membosankan. Mengingat sudah begitu banyak tulisan tentang dua topik di atas.

Redundansi adalah cacat parah untuk sebuah tulisan. Segera berhenti membaca artikel ini bila ada kesan demikian.

***

Masa Sekolah Dasar. Poltak masuk SD Negeri di Hutabolon (pseudonim), Tanah Batak pada paruh 1960-an. Itu sebuah SD "kampung".

Pada waktu itu punya ruang kelas, meja dan bangku, papan tulis hitam, dan kapur tulis adalah kemewahan luar biasa untuk sebuah SD kampung. SDN Hutabolon waktu itu masih meminjam bangunan gereja HKBP untuk pembelajaran kelas 1-3.

Perpustakaan sekolah adalah utopia waktu itu. Jangankan mewujudkannya. Sekadar membayangkanpun tak mampu. Sebab kosa kata "perpustakaan" tak ditemukan dalam buku pelajaran waktu itu.

Tak ada buku bacaan tambahan yang bisa dibaca Poltak dan teman-temannya. Hanya dan hanya ada buku-buku pelajaran yang diwajibkan guru.

Buku-buku bacaan itu umumnya terbitan lokal. Kebanyakan terbitan Fa. Hasmar dan Fa. Maju, Medan. Satu dua ada terbitan Pradnya Paramita, Jakarta. Buku-buku itu dibeli di pasar Tigaraja, Parapat yang buka tiap Sabtu.

Poltak sedikit beruntung karena punya saudara sepantaran di daerah perkebunan Sumatera Timur. Mereka melanggan majalah Si Kuncung dan Kawanku. Setelah mereka baca, majalah itu dikirim kepada Poltak. Itu bacaan yang sangat mewah.

Intinya, Poltak dan murid-murid SD Hutabolon dulu belajar selama 6 tahun -- kalau gak tinggal kelas -- hanya bermodalkan buku-buku pelajaran terbitan lokal. Tak kurang tak lebih.

Masa Sekolah Menengah Pertama. Lulus SD pada pada paruh pertama 1970-an, Poltak melanjut ke SMP Swasta Seminari di Siantar. Itu sekolah untuk pendidikan calon-calon pastor Katolik.

Di Seminari itulah Poltak bisa memuaskan dahaga baca. Waktu itu Seminari punya dua perpustakaan. Satu perpustakaan buku-buku rohani Katolik. Satunya lagi perpustakaan buku-buku umum, utamanya buku-buku sastra.

Dari perpustakaan rohani, Poltak paling suka meminjam buku-buku biografi Orang-Orang Kudus dalam Gereja Katolik. Biografi para santo/santa dan beato/beata, sebagian martir Gereja. Para calon pastor perlu mengetahui kisah hidup mereka, sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk menjalani panggilan.

Perpustakaan umum adalah surga lain. Perpustakaan ini bukan dalam wujud ruangan berisi buku. Tapi peraturan wajib baca buku sastra yang dipinjamkan sekali seminggu. Buku-bukunya dibawa pengurus ke dalam kelas, untuk kemudian dipinjamkan satu judul seorang.

Dalam prakteknya, dengan cara tukaran dengan teman, Poltak bisa membaca 2-3 judul buku per minggu.

Berkat perpustakaan umum itu, Poltak bisa menikmati karya-karya sastra kelas dunia dalam usia belia. Walau tidak dalam bentuk aslinya. Tapi dalam bentuk terjemahan, peringkasan (dalam Bahasa Inggris), dan komik seri Album Cerita Ternama (terbitan Gramedia).

Nama-nama pengarang ini menjadi akrab bagi Poltak: Jules Verne, Charles Dickens, Karl May, Alexandre Dumas, H.C. Andersen, Mark Twain, Lew Wallace, Walter Scott, E. Bulwer-Lytton, Daniel Defoe, Beecher Stowe, Jonathan Swift, Miguel de Cervantes, dan Rudolf E. Raspe. Itu yang teringat dengan cepat.

Demikian juga dengan novel-novel ini: Journey to the Center of the Earth, David Copperfield, Winnetou, The Three Musketers, A Little Match Girl, The Adventure of Huckleberry Finn, Ben Hur, Robinhood, The Adventure of Baron von Munchausen, Robinson Crusoe, Uncle Tom's Cabin, Guliver's Travel, Don Quixote, dan The Adventures of Baron von Munchausen. Itu baru sebagian kecil.

Ngomong-ngomong, siapa yang masih bisa menjodohkan judul-judul novel tersebut dengan nama-nama pengarang di atas?

Perpustakaan seminari itu adalah surga literasi bagi Poltak. Segala buku yang dibacanya telah membawa dan mengantar dirinya ke ruang yang lebih luas, dan ke rentang masa yang kebih panjang. Di sana dia bersua dengan fakta-fakta dan khayal -khayal yang meluaskan cakrawala pemikiran.

Sekolah Menengah Atas. Dikeluarkan dari SMP Swasta Seminari, karena kelakuan "minus", Poltak dijebloskan bapaknya ke SMA Negeri di Porsea-Toba. Itu sebuah SMA kampung.

Bagi Poltak, masuk ke SMA kampung itu menjadi hukuman. Bukan karena turun kelas dari "kota" ke "kampung". Tapi karena diasingkan dari dunia literasi, dari fakta dan khayal tentang dunia luar.

SMA Negeri itu sama sekali tak punya perpustakaan. Persis seperti SDN Hutabolon dulu. Tak ada bacaan ekstra. Hanya buku pelajaran yang diwajibkan sekolah.

Tak ada pula perpustakan daerah di Porsea. Sebab kota itu hanya kota kecamatan. Fakta itu siksaan tersendiri bagi Poltak.

Beruntung setelah tanya sana-sini, Poltak akhirnya menemukan kios persewaan komik dan novel di pojokan kota Porsea. Bagi Poltak, kios itu adalah substitusi perpustakaan.

Maka, sepanjang masa SMA, Poltak melahap segala judul komik dan novel lokal yang ada di kios itu. Sepanjang dia bisa menyisihkan uang saku untuk sewa buku.

Pada waktu itulah Poltak mengenal nama-nama Asmaraman S. Kho Ping Ho, Gan K.L., Jan Mintaraga, Djair, Ganes T.H., S.H. Mintarja, Wid N S., Hasmi, Hans Jaladra, Motinggo Busye, dan Ashadi Siregar.

Siapa yang ingat judul-judul buku ini: Bu Kek Siansu, Sin Tiaw Hiap Lu, Kelelawar, Jaka Sembung, Si Buta dari Gua Hantu, Api di Bukit Manoreh, Godam, Gundala, Panji Tengkorak, Regina, dan Cintaku di Kampus Biru? Tahu siapa pengarang atau penerjemahnya?

Bagi Poltak, komik-komik silat dan novel cinta di kios persewaan itu adalah pengalaman literasi baru. Dari tadinya baca novel/komik karya penulis kelas dunia menjadi baca karya penulis lokal/nasional.

Poltak tak menganggapnya sebagai degradasi. Tapi pengayaan literasi. Membaca novel/komik lokal itu memberi pemahaman tentang alam pikir, khasanah khayal, di lingkungan bangsa sendiri. Hal itu melengkapi cakrawala lintas bangsa yang direguknya dari karya sastra penulis dunia.

***

Berdasar pengalaman bersekolah dan mengakses perpustakaan itu, Poltak membuat sejumlah simpulan sebagai berikut ini.

Pertama, membaca buku-buku non-fiksi merupakan pengalaman literasi yang memperluas dan memperdalam wawasan, mengembangkan imajinasi, dan meningkatkan pemahaman atas ragam budaya bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain.

Kedua, membaca buku-buku non-fiksi dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis, dan karena itu kritis, engingat kalimat, paragraf, dan batang tubuh karya fiksi sejatinya adalah penerapan logika. Karena itu novel dan komik, karya penulis dunia dan lokal, memiliki nilai yang setara bagi Poltak, diukur dari aspek logika.

Ketiga, sekolah swasta cenderung lebih unggul dibanding sekolah negeri dalam hal peningkatan literasi siswa, dilihat dari ketersediaan layanan perpustakaan yang berisi buku-buku fiksi. Hal ini memang pengalaman subyektif Poltak. Tapi kecenderungannya memang demikian. Mengingat sekolah swasta, khususnya yang punya dana kuat, bisa membangun perpustakaan. Sedangkan sekolah negeri tergantung pada anggaran pemerintah.

Keempat, sekolah-sekolah di pedesaan tertinggal jauh dibanding sekolah-sekolah perkotaan dalam hal ketersediaan perpustakaan, atau akses terhadap perpustakaan. Karena itu bisa diduga tingkat literasi siswa di pedesaan lebih rendah dibanding di perkotaan.

Kelima, perpustakaan sekolah sebaiknya mengutamakan karya fiksi, karena buku-buku non-fiksi sudah menjadi buku wajib untuk mengasah IQ. Buku fiksi bagus untuk mengasah kecerdasan sosial, EQ dan SQ. Khususnya untuk memahami budaya etnis dan bangsa lain, atau peningkatan literasi sosial-budaya.

***

Saya menggaris-bawahi soal peningkatan literasi sosial-budaya. Jenis literasi ini menentukan kemampuan seseorang menilai informasi secara kritis, seturut kaidah logika. Disamping juga mengajarkan orang tentang damai dan perang, cinta dan benci, kerjasama dan konflik, toleransi dan intolerasi, solidaritas dan egoisme. Dan lain sebagainya yang tak diajarkan buku teks.

Sekarang, coba kita perhatikan data skor PISA 2018 di bawah ini. Indonesia ternyata berada di peringkat 71 dari 77 negara yang diukur OECD. Mau tahu skor PISA Singapura yang baru dirisak netizen Indonesia? Peringkat 2!

Karena salah satu indikator PISA adalah literasi baca (reading), selain matematika dan sains, bisa disimpulkan intensitas baca siswa Indonesia sangat rendah (skor 371, rerata OECD 487). [1] Akibatnya, kecerdasan sosialnya juga rendah.

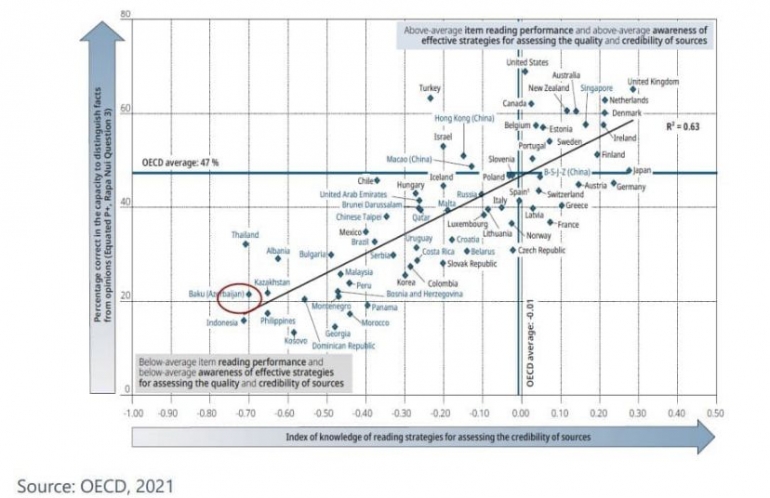

Salah satu indikasi kecerdasan sosial adalah kemampuan membedakan opini dan fakta. Hasil pengukuran OECD (2021) menunjukkan bahwa orang Indonesia tergolong paling rendah kemampuannya untuk membedakan opini dan fakta. Sebaliknya Singapura.

Lihat grafik di bawah ini. Indonesia berada di ujung kiri bawah (kinerja baca rendah). Sedangkan Singapura berada di ujung kanan atas (kinerja baca tinggi)

Cara membaca grafik itu begini: semakin ke kwadran kiri bawah, semakin rendah kinerja baca dan kemampuan membedakan fakta dari opini; dan sebaliknya semakin ke kwadran kanan atas.

Dampaknya begini. Jika suatu bangsa tak mampu membedakan opini dari fakta, maka bangsa itu susah diharapkan maju. Sebab opini, terutama hoaks, akan merusak integrasi dan sinergi sosial, sehingga bangsa akan kehilangan modal sosial untuk maju.

Solusinya sederhana, jika Indonesia mau lebih maju. Sediakan perpustakaan sekolah yang kaya akan literatur kelas dunia, khususnya karya sastra klasik dan modern. Lalu disiplinkan siswa dari SD (setidaknya kelas 4-6), SMP, hingga SMA untuk membaca minimal satu judul buku sastra per minggu.

Solusi itu berlaku sama untuk sekolah negeri dan swasta, di pedesaan dan perkotaan. Begitulah idealnya peningkatan dan pemerataan literasi dilakukan. (eFTe)

Catatan:

[1] Skor kemampuan siswa Indonesia dalam membaca = 371 (rerata OECD 487; skor matematika 379 (rerata OECD 487); skor sains 389 (rerata OECD 489).

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI