Peluncuran Kurikulum Merdeka di Indonesia telah membuka lembaran baru dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuha

n siswa. Sejak penerapannya, banyak pihak mulai merasakan dampak langsung dari perubahan ini, baik dalam metode pengajaran, keterlibatan siswa, maupun evaluasi. Namun, di tengah gegap gempita "Merdeka Belajar," muncul pertanyaan: apakah benar kebebasan ini memberikan ruang bagi semua pihak untuk berkembang, atau justru menjerat dalam paradigma yang belum siap diterapkan di setiap sudut negeri?

Jika kita membandingkan penerapan kurikulum di Finlandia, yang juga menekankan pada kemandirian dan fleksibilitas dalam pembelajaran, ada satu hal yang mendasar membedakan penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Di Finlandia, para guru dipersiapkan dengan baik melalui pelatihan intensif yang menjamin mereka mampu mengimplementasikan kurikulum dengan optimal.

Sebaliknya, di Indonesia, masih banyak guru yang merasa terbebani karena kurangnya pelatihan yang memadai dan infrastruktur yang mendukung. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa kebebasan dalam pendidikan tidak cukup tanpa adanya dukungan yang kuat terhadap sumber daya pendidik.

Bayangkan seorang guru di daerah terpencil di Indonesia. Di tengah keterbatasan fasilitas, ia dituntut untuk menerapkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada kemandirian siswa. Sayangnya, akses ke materi pembelajaran yang berkualitas, pelatihan pedagogis, dan teknologi modern masih menjadi impian bagi banyak guru di daerah tersebut.

Guru tersebut mungkin saja ingin mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif, namun tanpa dukungan nyata, ia akan kesulitan dalam memberikan pendidikan yang merdeka secara sesungguhnya bagi para siswanya.

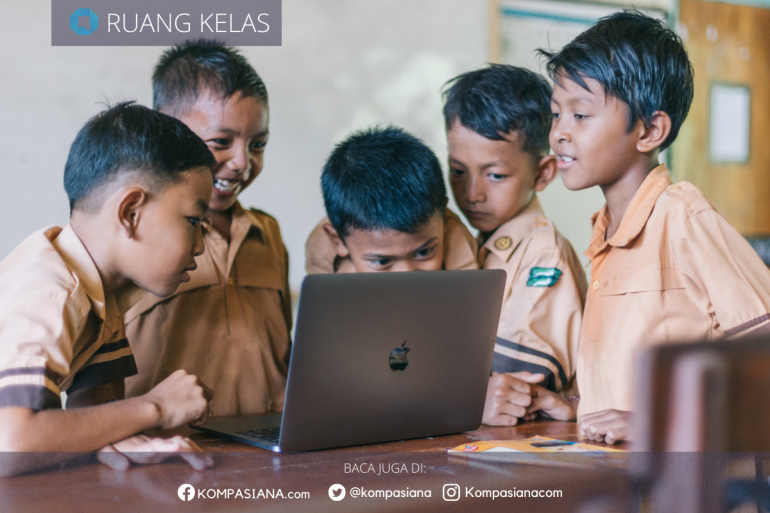

Contoh yang konkret bisa dilihat di beberapa sekolah unggulan di kota-kota besar yang telah berhasil menerapkan Kurikulum Merdeka. Di sana, siswa diajak untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengeksplorasi kreativitas mereka.

Di sekolah-sekolah tersebut, hasil pembelajaran tidak lagi hanya diukur berdasarkan angka, tetapi juga melalui keterampilan yang dikembangkan siswa selama proses belajar. Ini menunjukkan potensi besar yang bisa dicapai ketika kurikulum ini diterapkan dengan baik. Namun, apakah pencapaian ini berlaku untuk seluruh Indonesia? Tentu tidak.

Secara pribadi, saya merasa bahwa Kurikulum Merdeka masih jauh dari kata sempurna. Meskipun niatnya baik, implementasinya tidak merata dan seringkali membebani para pendidik. Guru-guru di daerah terpencil, misalnya, kerap kali merasa terisolasi karena mereka tidak mendapatkan pelatihan yang sama dengan rekan-rekan mereka di perkotaan.

Kurikulum ini mungkin baik dalam teori, tetapi realitanya masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum kebebasan belajar ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Jika diibaratkan, Kurikulum Merdeka bagaikan kapal besar yang ingin berlayar ke lautan kebebasan pendidikan. Namun, kapal ini masih membawa beban-beban berat yang membuatnya sulit bergerak cepat dan efisien. Beban itu adalah kesenjangan infrastruktur, pelatihan yang tidak merata, dan perbedaan akses di berbagai daerah. Tanpa mengurangi beban ini, kapal pendidikan kita mungkin akan terombang-ambing di tengah samudra yang penuh tantangan.

Dalam situasi seperti ini, sekolah-sekolah di perkotaan mungkin terasa seperti oasis di tengah gurun kering pendidikan. Kelas-kelas dilengkapi dengan teknologi terbaru, guru-guru berdedikasi yang telah dilatih dengan baik, dan siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Namun, jika kita melangkah ke sekolah-sekolah di pedesaan, pemandangan yang sangat berbeda terlihat. Di sana, ruang kelas masih kekurangan buku, guru terpaksa mengandalkan metode pengajaran tradisional, dan siswa belajar dalam kondisi yang serba terbatas. Kesenjangan ini menegaskan bahwa kemerdekaan dalam pendidikan belum sepenuhnya dirasakan di seluruh negeri.

Meskipun begitu, kita tidak bisa menutup mata pada beberapa kemajuan yang telah dicapai sejak implementasi Kurikulum Merdeka. Di beberapa sekolah, siswa mulai menunjukkan minat lebih besar dalam mengeksplorasi potensi diri mereka, tidak lagi hanya terpaku pada hafalan dan ujian.

Pembelajaran berbasis proyek, yang menjadi salah satu elemen kunci dalam kurikulum ini, juga mulai diterapkan di berbagai tempat dengan hasil yang menggembirakan. Namun, lagi-lagi, kemajuan ini belum dapat dirasakan secara merata.

Di beberapa negara lain, seperti Singapura, kebijakan pendidikan yang inovatif selalu disertai dengan program pelatihan guru yang komprehensif dan berkesinambungan. Di sana, pemerintah tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga pada kualitas pendidik.

Di Indonesia, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Seiring dengan kemajuan Kurikulum Merdeka, perlu ada perhatian serius terhadap peningkatan kompetensi guru, agar mereka benar-benar mampu menjadi fasilitator yang baik dalam pembelajaran yang mandiri.

Pada akhirnya, kebebasan yang dijanjikan Kurikulum Merdeka harus disertai dengan tanggung jawab dari semua pihak. Tanpa dukungan infrastruktur, pelatihan guru yang berkualitas, serta kesadaran akan kebutuhan daerah terpencil, kurikulum ini hanya akan menjadi janji kosong. Jika kita benar-benar ingin memberikan kebebasan belajar kepada semua siswa di Indonesia, maka kita harus siap mengatasi tantangan yang ada dengan solusi yang nyata dan berkelanjutan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI