Pada tahun 2004, Badan Khusus Internasional mengenai Pendidikan, Mengenang dan Riset Holocaust bertemu di Roma, Italia dan sampai pada pertanyaan "Siapa yang akan memegang kendali?" Jerman, Italia, Belgia dan Palang Merah Dunia mau membuka ITS tapi tidak bertanggung jawab atas dampaknya. Sementara Belanda, Polandia dan Israel diam, tak bersuara.

Ada peserta yang mempertanyakan alasan Israel tidak menuntut pengungkapan ITS, padahal Israel seharusnya paling berkepentingan soal ini. Paul Saphiro menyebutkan Israel diliputi keraguan sehingga memilih untuk tidak bertindak sementara Amerika memiliki banyak alasan untuk bertindak, memaksa pengungkapan ITS.

Saat itu media sangat berperan penting membuka mata publik. Adalah sebuah koran lokal Mineapolis Star Tribune yang menurunkan tulisan tentang ITS dan sebuah koran di Jerman mempertanyakan momen pengungkapan ITS yang berdekatan dengan peresmian Berlin Memorial yang dikhawatirkan menimbulkan kontroversi. Lalu New York Times, Washington Times dan International Herald Tribune mulai menaruh perhatian pada isu ITS.

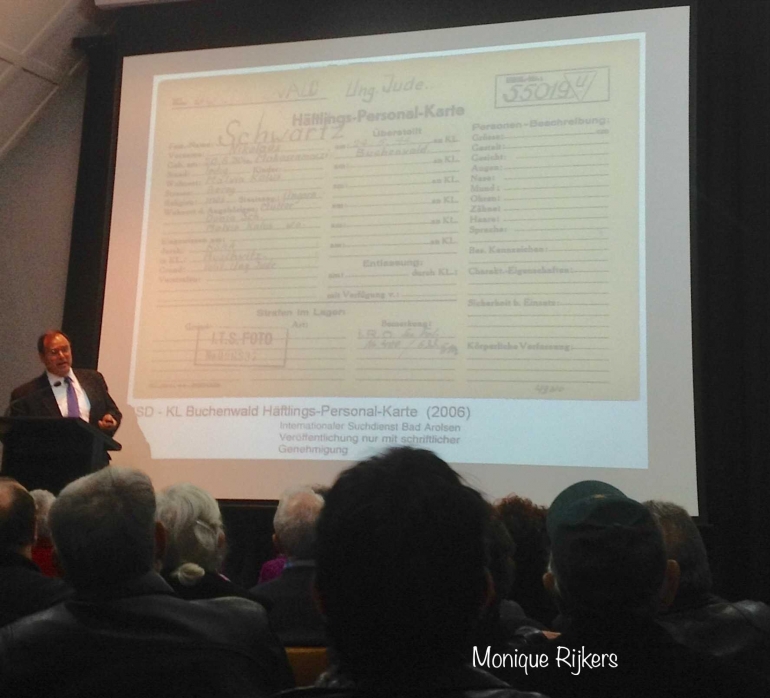

Puncaknya pada 2006, sebuah berita muncul di New York Times, "German Agrees to Open Holocaust Archive". Butuh waktu 60 tahun bagi Jerman untuk memutuskan memberikan akses ITS bagi publik. Perdana Menteri Jerman Angela Merkel yang paling berperan dan patut diberi apresiasi karena keberaniannya mengubah kebijakan terkait ITS. Jerman setuju memberikan salinan dokumen ke semua Holocaust Memorial Centre. Sebelas negara akhirnya meratifikasi perjanjian ITS. Lalu pada 2007, program 60 Minutes menurunkan episode tentang ITS dengan judul: "Hitler's Secret Archieves". Pada November 2007, ITS dibuka untuk publik. Paul Saphiro berkomentar, "Sangat terlambat untuk banyak orang."

Saatnya Indonesia memiliki Komisi Pengungkapan Kebenaran Peristiwa '65 untuk menyudahi polemik sejarah saban bulan September. Saatnya kebenaran diperbincangan dalam ruang-ruang diskusi dan sejarah ditulis tanpa beban masa lalu dan bersih dari intimidasi dan ketakutan. Korban langsung Peristiwa '65 saat ini sudah jompo, mungkin generasi kita adalah generasi terakhir yang dapat mendengar langsung kesaksian mereka. Keluarga para korban pun tak hidup selama-lamanya, bukan? Kapan lagi kalau bukan sekarang? []

Tulisan ini telah dipublikasikan di DW Jerman Berbahasa Indonesia pada 3 Oktober 2017

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H