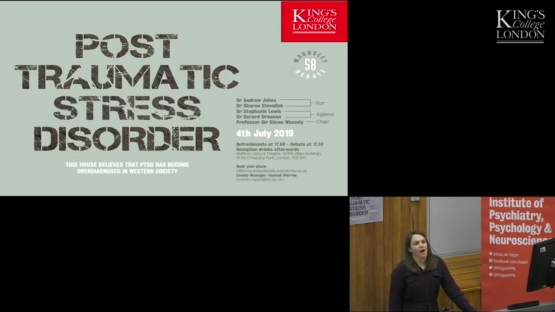

Novelis sarkastik George Orwell dan komedian George Carlin telah menyerang bahasa yang halus dan samar, termasuk ratapan klasik Carlin yang mengatakan bahwa shellshock (sakit saraf karena pertempuran) berubah menjadi battle fatigue (kelelahan akibat pertempuran) kemudian menjadi operational exhaustion sebelum akhirnya berubah menjadi kata yang sulit diucapkan: post-traumatic stress disorder.

Pemerintah kita secara historis, menggunakan kata penyesuaian tarif untuk kenaikan harga, atau reshuffle kabinet untuk pemecatan dan pengangkatan menteri. Keputusan dan diskresi yang aneh bisa disebut kebijakan atau program, utang negara disebut bantuan atau investasi.

Beberapa politisi dengan paksa memanfaatkan kata-kata koalisi dan rekonsiliasi untuk menyembunyikan tujuan lain seperti konspirasi atau persekongkolan tingkat elite. Konspirasi bisa dilihat dari gejala seperti deal-deal politik yang dibuat tanpa kepentingan rakyat hadir di sana.

Di kita, eufemisme bahkan kontraproduktif untuk tugas-tugas kritik sosial. Eufemisme terhadap, maaf (kata maaf yang paradoks) pelacur misalnya berubah menjadi wanita tuna susila (WTS), kemudian diperhalus menjadi pekerja seks komersial (PSK), dipermolek lagi menjadi kupu-kupu malam. Sementara germo dipanggil papi atau mami dan lelaki pezina tukang selingkuh disebut tamu dengan kode akses booking.

Demikian pula koruptor sebagai eufemisme dari pencuri uang rakyat, belakangan ada yang menggantinya menjadi pemakai rompi oren. Suap dan upeti bisa diganti jadi gratifikasi atau fee.

Gerombolan pemeras berdasi disebut orang dalam. Uang hasil penodongan oknum aparat di jalan raya disebut uang damai. Dan anehnya yang ditodong mengaku sebagai korban, padahal dia sebenarnya penyuap.

Bila kita rajin mengoleksi diksi-diksi eufemisme kita akan menemukan majas tersebut lebih banyak memihak kepada perbuatan jahat. Hal ini terus mendorong bangsa kita yang pemaaf dan malas melawan lupa ini kepada lingkaran permisif. Semakin halus pilihan kata untuk menyebut lelaku minor, semakin permisif reaksi yang dihasilkan.

Pada akhirnya eufemisme dan permisivisme menjadi kawan sejalan, dengan kata lain seseorang bisa saja menggunakan majas eufemisme agar publik bereaksi permisif atau mengizinkan hal itu terjadi, sementara para pendosa yang mendapat label eufemisme berada di zona nyaman, dan bertahan di zona itu.

Seseorang bisa tanpa beban menerima tudingan sebagai tukang hoaks (hoaxer) ketimbang penyebar fitnah dan berita bohong. Para buzzer yang diproduksi oleh intrik politik akan terus bangga menumpang pada istilah ini, bila kita tidak cepat-cepat memisahkan mereka sebagai buzzer yang meloncengkan hasutan dan tipu muslihat.

Pertanyaannya, haruskah kita terus menyanjung kehalusan bahasa sebagai tindakan permisif terselubung terhadap kejahatan, atau mulai mengetatkan standar moral untuk menghukum mereka secara verbal dengan mengembalikan julukan itu kepada bentuk aslinya? Paradoks ! ~MNT