Pitaloka memiliki pemikirannya sendiri. Pitaloka digambarkan tidak taat menjalankan ajaran leluhurnya yang dijaga oleh ayahnya. Ketika prajuritnya ada yang mati, Pitaloka berkata bahwa dia tidak percaya pada reinkarnasi.

Namun ketika dititipi oleh Candrabhaga ajaran barunya, Pitaloka menolak. Bagi Pitaloka, tidak masalah ajaran mana pun. Yang penting bagaimana ajaran itu membuat perubahan kepada penganutnya. Bukan sekadar hafalan nilai kebaikan dan tatanan nilai yang dibahas di rumah suci namun dilupakan ketika seseorang berkumpul dengan orang lain.

Selain itu, dia merupakan anomali dari perempuan di jaman itu. Ketika perempuan seusianya sibuk membicarakan tentang perasaan cinta dan laki-laki, Pitaloka memikirkan negara. Dia berharap bisa mengubah wajah negerinya.

Pitaloka diceritakan sebagai perempuan yang cerdas secara ilmu dan emosi. Dia sering berdialog tentang agama dan filsafat dengan gurunya. Kemampuannya mengendalikan emosi membuat Pitaloka lebih dipercaya oleh Candrabhaga dibanding anak kandungnya sendiri.

Mungkin kalau Pitaloka hidup pada masa sekarang, dia akan didapuk sebagai influencer feminisme kali, ya?

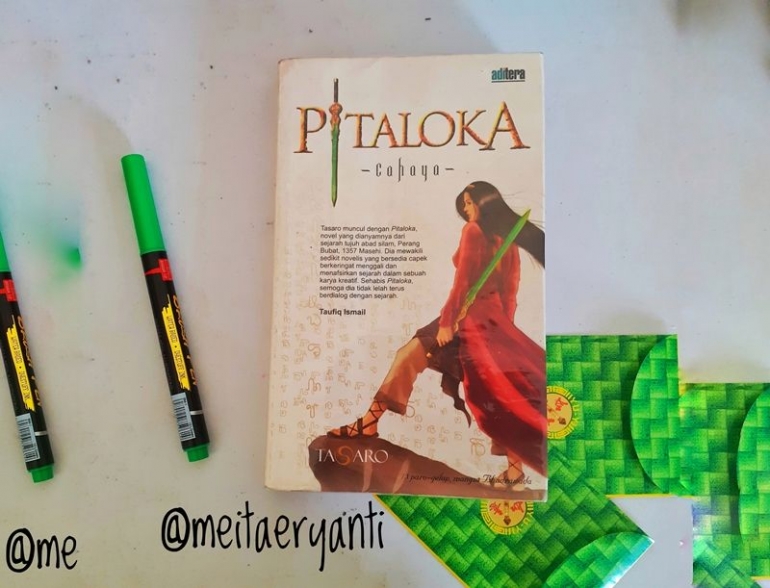

Sampai halaman terakhir buku ini, aku masih bertanya-tanya: siapa sih tokoh 'aku' ini?

Aku tahu penulis menyisipkan petunjuk di paragraf-paragraf akhir ceritanya. Namun aku tidak yakin dengan tebakanku.

Aku rasa, aku akan menemukan jawaban pertanyaanku di buku kedua sebagaimana biasa membaca buku-buku yang bersambung.

Masalah pertama, buku ini pun aku boleh meminjam dan saat aku konfirmasi, pemilik buku ini tidak punya buku yang kedua. Masalah berikutnya, saat aku menghubungi penerbit yang menerbitkan buku ini, mereka sudah tidak lagi mencetaknya. Adakah yang punya solusinya?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H