Dari kalangan akademisi dan sastrawan Belanda, "Max Havelaar" juga mendapat kritik. Seorang guru besar Universitas Leiden, Prof. Veth, mengatakan bahwa "Max Havelaar" bukan roman karena nilai sastranya hanya embel-embel, bukan pula biografi karena tidak memaparkan fakta-fakta sejarah (De Nederlandsche Spectator, 1860, hal. 182). Prof. Buys (J.T. Buys, Wetenschappelijke Bladen, 1860, III 24,32) mengatakan bahwa "Max Havelaar" tidak mempunyai disiplin penulisan. Prof. Buys juga mengatakan bahwa Multatuli hanya "mengagungkan dirinya". J. Saks dalam karangannya, Lebak, (Groot Nederland, 1927, I 285/6) juga mengatakan bahwa "Max Havelaar" bukan buku sejarah, tetapi hanya suatu pembelaan untuk diri sendiri.

Sebagai pegawai pemerintah kolonial Belanda, Douwes Dekker bisa dikatakan tidak cakap, karena dia selalu gagal di mana pun ditempatkan (pernah ditempatkan di Manado, Ambon dan Lebak). Salah seorang keponakannya yang berprofesi sebagai dokter, Swarth Abrahamsz, menulis (Swarth Abrahamsz, Multatuli als Indo-european, Taal en Letteren, 1897, VII 53) bahwa pamannya itu mengidap "neuruasthenie", yang pada masa itu diartikan sebagai gangguan kejiwaan. Ditandai dengan perasaan keakuan yang sangat kuat dan ketidakmampuan mengendalikan emosi.

Ketika di satu daerah di mana seorang Raden Adipati Kartanegara dianggap raja oleh penduduk, "keakuan" Douwes Dekker yang begitu besar tidak bisa menerimanya. Seharusnya di Lebak hanya ada satu "aku", asisten residen Douwes Dekker. Ego yang besar inilah yang menjadi acuan Douwes Dekker dalam menulis romannya yang memakai pola hitam putih. Max Havelaar menjadi raksasa yang suci dan bersih. Raden Adipati Kartanegara (tokoh yang betul-betul ada dalam sejarah) digambarkan hitam pekat dan rakyat Banten hanya menjadi pelengkap penderita saja.

D.A. Peransi (seorang dosen dan penulis kritik sastra, film dan teater) dalam tulisannya yang dimuat pada harian Suara Pembaharuan edisi Senin, 14 Desember 1987 mengungkapkan secara panjang lebar kronologi kenapa film ini sampai dicekal peredarannya (tulisan lengkapnya bisa dibaca pada link di bawah tulisan ini). Penyebab utamanya adalah skenario yang dijadikan film ini jauh dari skenario yang telah disepakati sebelumnya antara Indonesia dan Belanda. Banyak scene yang diusulkan Indonesia dihapus begitu saja. Tapi karena izin produksi sudah terlanjur dikeluarkan, maka pembuatan film (shooting) ini pun tetap dikerjakan. Sebagai balasannya, pihak Indonesia (melalui BSF) melarang pemutaran film ini.

Terlepas dari kontroversi dan pencekalannya, ada beberapa fakta menarik seputar film "Max Havelaar" ini.

- Dialog dalam film ini menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Belanda. Namun, bisa jadi sekitar 75% dialognya menggunakan Bahasa Indonesia, dengan terjemahan bahasa Inggris.

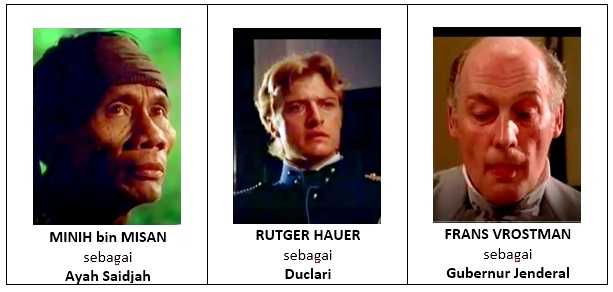

- Beberapa artis papan atas Indonesia (saat itu) yang terlibat dalam film ini, antara lain: Rima Melati, Maruli Sitompul, Pitradjaja Burnama, E.M. Adenan Soesilaningrat dan Sofia WD.

- Herry Iantho, pemeran Saidjah dan Nenny Zulaini, pemeran Adinda hanya bermain dalam film ini saja. Setelah film ini mereka tidak pernah main film lagi. Mungkin karena wajah mereka tidak komersil bagi dunia perfilman Indonesia.

- Salah satu asisten sutradara di film ini, Mochtar Soemodimedjo, adalah sutradara film perjuangan Indonesia, "Kereta Api Terakhir".

- Ada yang kenal dengan Jan de Bont, sutradara film box office "Speed" (1994) dan "Twister" (1996)? Namanya juga tercantum dalam film ini (masih) sebagai juru kamera.

- Selama syuting film ini, Istana Bogor "disulap" jadi kantor Gubernur Jenderal Belanda.

- Film 'Max Havelaar' di Youtube

- Max Havelaar, Mitos Belanda yang Membuat Kita Terkecoh

- Eduard Douwes Dekker di Wikipedia

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H