Atas hal tersebut, tak heran kini banyak perusahaan komersial media sosial yang pada akhirnya berlomba-lomba menawarkan fitur yang memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas demikian, meskipun mereka sendiri sadar bahwa itu semua serba minim manfaat dan kebaikan. Salah satunya adalah yang baru-baru ini disediakan oleh beberapa jenis media sosial pendatang muda. Mereka menyebutnya dengan istilah 'story' ; atau yang serupa tetapi lebih interaktif, yakni fitur 'live'.

Kedua fitur tersebut memungkinkan siapa saja untuk membagikan satu atau lebih momen yang tengah atau telah mereka lalui, tanpa harus merepotkan diri dengan cara lama sebagaimana mereka memproduksi postingan biasa; dengan asumsi siapapun orang lain yang melihatnya akan mengetahui dan ikut merasakan apa yang pengirim rasakan. Di sinilah proses empati terjadi. Ketika empati tersebut memenuhi aspek keselarasan psikis pengirimnya, fitur tersebut dapat dengan mudahnya disalahgunakan tanpa sedikitpun diiringi dengan pertimbangan yang rasional.

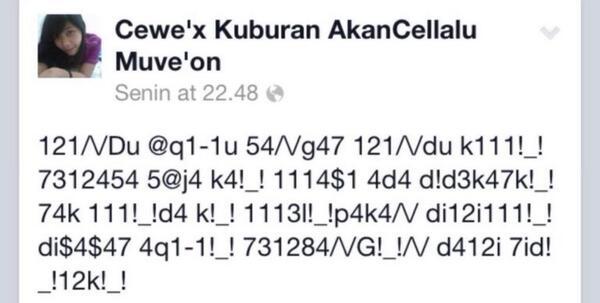

Padahal, dalam penggunaan yang terukur serta sesuai dengan konteks dan kebutuhan, fitur demikian (atau yang lain yang segaya) tentu akan kecil potensinya untuk tersalahgunakan. Namun, bagaimana jika dalam kondisi tertentu penggunaan fitur tersebut justru dimanfaatkan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak kerugian terhadap orang lain? Realitas seperti demikianlah yang disebut dengan fenomena 'alay'. Siapapun pasti akan merasa terganggu aspek intrapersonalnya (risih) ketika dalam waktu yang berkelanjutan disuapi terus menerus kiriman momen yang sama dari orang yang sama.

Dari sisi etika berkomunikasi, tentu itu melanggar prinsip kenyamanan bersama dalam berinformasi dan berjejaring. Maka, tak jarang pada masa milenial seperti ini lahir suatu istilah yang merepresentasikan streotip buruk kaum-kaum seperti mereka, yakni sebutan 'alay' itu sendiri. Bagi sebagian orang, kebiasaan buruk tersebut dianggap sebagai sesuatu yang cukup berguna; berguna dalam hal membantu mengisi waktu luang, menekan rasa kesepian dan sebagainya. Bagi para jagoan media sosial, mereka menganggapnya sebagai strategi pendekatan dan peningkatan hubungan dengan para penggemarnya. Padahal, itu semua bukan apa-apa, kecuali hanyalah sebuah buah-buah 'ketenggelaman' diri dalam keseruan tiada akhir media sosial.

Selain dengan cara tertentu dapat mengganggu orang lain, rutinitas demikian juga ditakutkan dapat menjerumuskan siapa saja kedalam yang namanya bencana kebocoran privasi. Dengan cara yang tidak terprediksi, privasi pihak tertentu dapat terpublikasikan melalui aktivitas selancar media sosial sekecil sekalipun. Anak muda yang sudah terlanjur memiliki ketergantungan absolut pada media sosial sebagai tumpuan kesenangan rutinitasnya, akan dapat dengan mudahnya menyebarkan sesuatu yang seharusnya tidak disebarkan dengan dasar alasan sensitif tertentu ; kapan dan dimana saja.

Terlebih, anak muda adalah pribadi yang naif ; hati dan pikirannya penuh kehausan akan perlakuan menyenangkan dari orang lain. Jika media sosial terlalu terlibat didalamnya, hal tersebut akan menyeret jauh mereka dari dinamika dunia sosialisasi yang sesungguhnya, terutama sosialisasi primer.

Maksudnya, keterlibatan teknologi komunikasi yang terlalu berkelanjutan dalam dunia kehidupan anak muda akan mematikan peran keluarga sebagai pihak utama dalam hal pewaris nilai dan sikap serta pembentuk kepribadian. Secara membabi buta, peran media sosial yang tak terkontrol akan menciptakan pergeseran persepsi dan pola pikir yang tidak seharusnya dalam memandang dan menilai kehidupannya, orang lain, bahkan dirinya sendiri.

Praktik budaya individualistik adalah satu dari sekian contoh konkritnya. Ketika anak muda membenarkan perbuatan 'alay' dan terus-menerus menikmatinya sebagai bagian dari implementasi kesenangannya, mereka akan tertransformasi menjadi pribadi yang begitu minim empati dan acuh tak acuh terhadap realitas yang ada di sekitarnya.

Mereka lebih mudah mengaktualisasikan jati dirinya di dunia maya yang bahkan secara keseluruhan didominasi kedudukannya oleh orang asing yang tidak dikenal (atau bisa saja juga berbahaya). Konsekuensinya? Mereka akan mempunyai kemampuan yang lemah dalam beradaptasi dan mengaktualisasikan jati dirinya di tempat yang sebaliknya dan seharusnya, yakni di dunia nyata. Akan lahir yang namanya 'pembelokan tingkah laku' yang tidak seharusnya. Pembelokan tingkah laku yang dimaksud akan menciptakan perilaku sosialisasi yang keliru dan jauh dari kontrol etika.

Hal semacam itulah yang mendorong lahirnya cap negatif dari orang-orang disekitarnya, hingga kemudian muncul istilah 'alay' sendiri untuk menegaskan cap tersebut. Stereotip itu akan semakin menekan kepercayaan diri milik 'yang alay' didunia nyata dan pada akhirnya akan membuat mereka semakin terpojokan dalam kenikmatan dunia maya.

Jadi.... Alay? Masih haruskah? Tentu tidak. Masih ada cara lain untuk menunjukan eksistensi diri tanpa melibatkan ketergantungan media sosial. Tujuan awal media sosial adalah tidak ada hal lain selain mempermudah perluasan ruang lingkup komunikasi sosial. Seiring bertambahnya jumlah penjajak internet yang sudah menyadari dampak buruk media sosial, penulis semakin meyakini bahwa merusak cara hidup dengan mengandalkan teknologi komunikasi (teruntuk-utamakan media sosial) hanya semakin menciptakan zona nyaman yang membuat siapapun betah untuk terus bersarang di dalamnya.