Umumnya, glass ceiling terjadi akibat adanya stereotipe tentang feminitas dan maskulinitas.

Stereotipe ini memunculkan anggapan akan dikotomi antara "pekerjaan laki-laki" dan "pekerjaan perempuan".

Jadi, kalau ada rekan-rekan perempuan yang kerja di male-dominated industry, seperti di perusahaan teknologi, konstruksi, pertambangan, energi dan lain-lain, lalu lebih banyak diberi pekerjaan-pekerjaan administratif padahal maunya jadi engineer karena dulunya anak teknik.

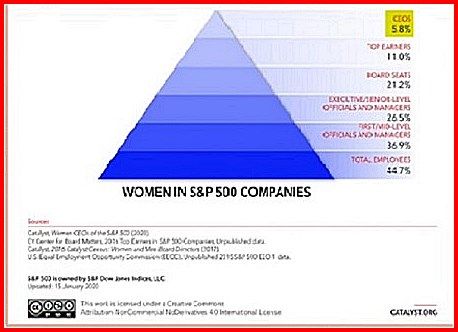

Atau merasa sulit dapat promosi dan naik gaji, padahal mengerjakan pekerjaan yang beban kerjanya sama sulitnya dengan rekan kerja laki-laki, hasil kerja selalu memuaskan, loyalitas tinggi, dan segala tetek-bengek sudah dilakukan agar memenuhi syarat untuk bisa dapat promosi, eh, lha kok yang dipromosikan malah rekan kerja laki-laki yang medioker.

Kalau rekan-rekan perempuan ada yang mengalami ini, nah, itulah glass ceiling.

Stereotipe yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah lembut, penyabar, penyayang, dan lebih dominan perasaan dibanding logika, dianggap kurang kompeten untuk menjadi pemimpin.

Perempuan juga dianggap kurang feminin jika mengerjakan pekerjaan yang harus utak-atik mesin atau barang-barang elektronik atau pekerjaan-pekerjaan lapangan, yang selama ini diidentikkan sebagai "pekerjaan laki-laki".

Akhirnya terjadilah bias gender dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan.

Padahal kalau perempuan itu memang kompeten di suatu bidang, kenapa tidak? Ya kan?

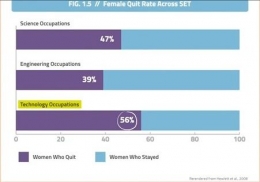

Lalu, kondisi perempuan yang harus cuti hamil dan melahirkan, mengurus anak serta adanya tanggungan akan pekerjaan domestik, ditambah belum adanya jam kerja yang lebih fleksibel bagi pekerja perempuan, penempatan di daerah lain (biasa terjadi bagi PNS), membuat perempuan dirundung dilema.

Perempuan akhirnya harus memilih antara keluarga atau karier.