Tanah Papua tanah yang kaya; Surga kecil jatuh ke bumi; Seluas tanah sebanyak madu; Adalah harta harapan.

Tanah Papua tanah leluhur; Di sana aku lahir; Bersama angin bersama daun; Aku dibesarkan.

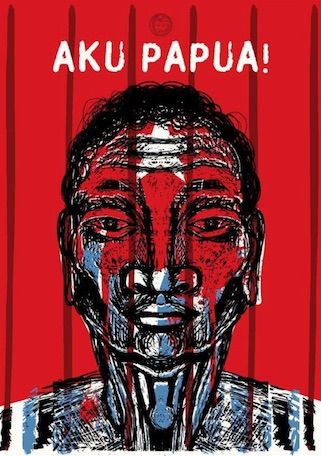

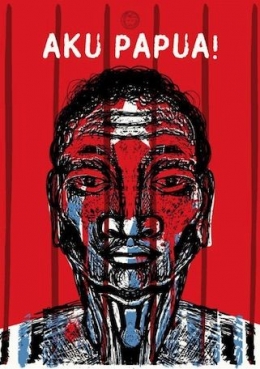

Hitam kulit keriting rambut Aku Papua; Hitam kulit keriting rambut Aku Papua; Biar nanti langit terbelah Aku Papua.

Demikian lirik lagu 'Aku Papua' yang diciptakan oleh Almarhum Franky Sahilatua dan biasa dinyanyikan oleh salah satu musisi kenamaan asal Papua, Kaka Edo Kondologit. Lagu ini secara tersirat mengisahkan tentang kecintaan masyarakat Papua terhadap tanahnya sendiri yang direpresentasikan sebagai 'Surga Kecil' yang jatuh ke bumi. Representasi 'Surga Kecil' menunjukan pesona tanah Papua yang sangat indah, subur dan kaya akan rempah-rempah serta hasil alam. Selain itu, Papua juga merupakan salah satu wilayah dengan beraneka ragam suku, etnis serta budaya yang mendiami belahan bumi bagian timur Nusantara ini.

Sebagai suatu wilayah dengan beraneka ragam etnis, suku, budaya serta kekayaan yang melimpah dan keindahan alam yang mempesona, tanah Papua memiliki cerita sejarah yang sangat panjang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Cerita sejarah pesona tanah Papua yang lagi-lagi direpresentasikan sebagai 'Surga Kecil' ini ternyata belum bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi masyarakatnya. Dambaan kebahagiaan Surga yang identik dengan rasa aman, damai, tenteram, adil, makmur dan sentosa, nyatanya masih jauh panggang dari api. Imbasnya, sampai saat ini sebahgian besar masyarakat Papua belum bisa merasakan hakikat sebenarnya dari 'Surga Kecil' yang sering dilantunkan dalam lagu tersebut.

Berbagai permasalahan memang kerap melanda masyarakat Papua. Berdasarkan data dari Tim Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua dalam buku Papua Bukan Tanah Kosong (2019), dijelaskan bahwa telah banyak terjadi bencana yang menimpa tanah Papua, mulai dari bencana alam sampai pada bencana kemanusiaan. Bencana alam seperti banjir bandang yang disebabkan oleh eksploitasi hutan serta kekayaan alam secara besar-besaran untuk kepentingan industri, pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan bencana kemanusiaan, seperti kasus gizi buruk dan wabah campak yang terjadi di Asmat, Yahukimo, Saminage, Korowai serta beberapa daerah lain pada 2018 silam yang menyebabkan kematian puluhan balita dan pemberitaannya menjadi headline pada media lokal maupun media internasional. Kasus-kasus ini juga terus memakan korban dan menambah daftar penderitaan masyarakat Papua yang situasinya cukup memprihatinkan. Selain itu, konflik bersenjata yang terjadi di Nduga dan beberapa daerah lain juga menyebabkan puluhan korban jiwa yang kebanyakan dari masyarakat sipil.

Di sisi lain, perang idealisme mengenai pelurusan sejarah perjuangan untuk keadilan dan perdamaian di tanah Papua juga dilakukan melalui ruang-ruang demokrasi. Suara-suara masyarakat Papua yang terus bergema di jalanan melalui aksi demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum dalam rangka menuntut penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga mengenai aspirasi masyarakat Papua terhadap hak penentuan nasib sendiri sering kali mengalami hambatan oleh Negara. Pendekatan yang represif oleh Negara seakan-akan menutup rapat ruang-ruang demokrasi yang ada.

Ditambah lagi berbagai persoalan primordial, seperti kasus rasisme. Kasus rasisme tidak terlepas dari budaya stereotip. Samovar, Porter & McDaniel (2014), menjelaskan bahwa stereotip merupakan sejumlah asumsi yang salah yang dibuat oleh manusia di semua budaya terhadap karakteristik anggota kelompok budaya lain. Lebih lanjut, Peoples dan Bailey (2009) memaknai setiap masyarakat memiliki stereotip mengenai anggota, etika dan kelompok rasial dari masyarakat yang lain. Stereotip memang sangat mudah 'diciptakan' oleh manusia dan ketika dilakukan beruang-ulang, seakan-akan menjadi prototipe yang dialamatkan kepada sekelompok masyarakat tertentu. Prototipe masyarakat Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting berdasarkan pada lirik lagu 'Aku Papua' menjadikan mereka memiliki stereotip yang agak berbeda dari berbagai etnis lain. Pemahaman yang sempit dari sebahgian kalangan masyarakat tentang makna stereotip, akhirnya berujung pada perlakuan rasial terhadap sebahgian pelajar serta mahasiswa-mahasiswi Papua yang menuntut ilmu di Kota Malang dan Kota Surabaya. Sehingga, mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat Papua di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, masih ada banyak permasalahan lain, seperti pemahaman ideologi yang sudah mulai bergeser dari esensi utamanya yang menyebabkan munculnya kelompok radikalisme agama di tanah Papua. Benih-benih konflik yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) mulai tumbuh dan sengaja 'dipelihara' di tanah Papua sepertinya akan menambah konflik-konflik baru (SKPKC, 2019).

Peran Gereja Lebih Dioptimalkan dengan Tetap Mengedepankan Upaya Dialog

Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengambil berbagai terobosan serta kebijakan untuk memajukan masyarakat Papua. Mulai dari pemberian hak Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta berbagai pendekatan-pendekatan lain. Akan tetapi, berdasarkan realita yang terus terjadi belakangan ini, sepertinya upaya pemerintah belum tepat sasaran. Akibatnya, asa dan harapan masyarakat Papua terhadap pemerintah perlahan demi perlahan mulai pupus.

Sebagai daerah dengan mayoritas umat Kristiani, maka pada situasi dan kondisi seperti ini, mungkin peran Gereja bisa lebih dioptimalkan. Tentu, peran Gereja harus sesuai dengan ajaran dan dogma yang diyakini. Gereja tidak akan terlibat secara aktif dalam ranah politik, yaitu tidak mendukung masyarakat Papua dalam urusan untuk menentukan kemerdekaannya. Gereja hadir tanpa ada bungkusan kepentingan apapun dan berusaha berada di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat, merasakan penderitaan masyarakat sambil menyuarakan keadilan dan perdamaian. Memang, selama ini Gereja sudah sebagai 'tempat berteduh' dari sebahgian masyarakat Papua untuk menyampaikan harapan dan keprihatian mereka. Namun, Gereja melalui perwakilannya harus tetap semangat dan konsisten sebagai pelindung dan pengayom bagi semua lapisan masyarakat Papua.

Menyadari tugas kenabian Gereja, maka para tokoh-tokoh Gereja, seperti uskup, pastor dan semua pimpinan tarekat religius harus bisa menjadi jembatan atau penyambung lidah masyarakat Papua kepada pemerintah. Lagi-lagi, posisi Gereja memang serba dilematis. Ketika Gereja berusaha untuk membangun komunikasi dengan masyarakatnya di akar rumput, Gereja dituduh dan dicap 'separatis' oleh Negara. Demikian pula sebaliknya, ketika Gereja berusaha untuk menjalin relasi dengan Negara, Gereja dituduh sebagai 'antek' atau 'kaki tangan' Negara oleh masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh Gereja adalah pendekatan yang humanis dengan mengedepankan upaya dialog. Namun, perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa dialog hanyalah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Prinsip utama dalam dialog adalah 'duduk sama rendah, berdiri sama tinggi' yang memungkinkan terciptanya keadilan dan jika keadilan tercipta, maka kedamaian bisa digapai bersama. Tentunya dalam upaya dialog, Gereja akan mengedepankan kebenaran, karena kebenaran adalah fakta dan kebaikan tertinggi yang harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Atas dasar inilah kita bisa mengambil contoh dengan melihat teladan dari sosok Almarhum Pastor Neles Kebadaby Tebay, Pr dan Almarhum Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Yohanes Philipus 'Gaiyabi' Saklil, Pr yang sangat gencar mendorong upaya dialog sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua. Kehadiran Gereja di tengah-tengah masyarakat Papua bisa menjadi pelipur lara dan harus tetap menjadi tempat berteduh bagi mereka yang belum bisa berteduh, agar masyarakat Papua benar-benar merasakan 'Surga Kecil' itu jatuh ke Bumi Cendrawasih.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H