Menurut Sudarto, diskriminasi yang selama ini dialami oleh warga penghayat kepercayaan disebabkan karena tidak adanya rekognisi atau pengakuan atas keberadaan mereka.

"Yang menjadi problem selama ini adalah rekognisi substansial terhadap agama lokal. Jadi rekognisi itu lebih penting bukan sekadar mencantumkan agama lokal dalam kolom agama di KTP dan KK karena problemnya banyak pihak yang menolak putusan MK itu," ujar Sudarto saat dihubungi.

Dalam buku berjudul 'Menagih Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa', Sudarto menuturkan bahwa warga penghayat kepercayaan memiliki beban sejarah, di mana mereka tidak dianggap sebagai pemeluk agama yang "diakui" Negara.

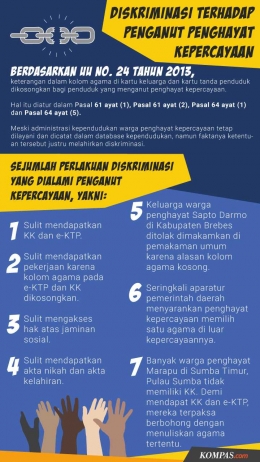

Di sisi lain, melalui produk kebijakannya, Negara seakan membangun politik pembedaan. Dampaknya, warga penghayat kepercayaan menerima perlakuan sosial yang berbeda pula.

Pertama, stigmatisasi sebagai kelompok tidak beragama atau belum beragama. Hal itu merupakan beban psikologis tersendiri.

Bahkan, hal itu juga dialami oleh anak-anak para penghayat kepercayaan dalam bentuk perundungan.

Stigmatisasi ini disebabkan tidak diakomodasinya kepercayaan mereka di dalam kolom agama pada KTP.

Kedua, pelecehan dan sinisme dengan menyebut penghayat kepercayaan sebagai kelompok primitif atau belum beradab.

Pelecehan tersebut terutama dialamatkan terhadap penghayat Kepercayaan yang tinggal di desa-desa pedalaman.

Mereka sering menjadi obyek liputan media dan direspons sebagai komunitas masyarakat kelas rendah yang dianggap perlu untuk diberadabkan.