Garang di kandang, ngos-ngosan di markas lawan.

Digelar perdana pada tahun 1888, English Football League (EFL) menjadi kompetisi sepak bola tertua di dunia. Sebelumnya, olahraga sebelas lawan sebelas tersebut hanya dimainkan sebagai sarana rekreasi.

Liga yang dimenangkan Preston North End itu merupakan kompetisi tertinggi di Negeri Ratu Elizabeth sebelum 22 klub pesertanya memisahkan diri, kemudian menginisiasi berdirinya English Premier League (EPL) pada tahun 1992 silam.

Kala itu klasemen liga hanya ditentukan dari hasil menang, seri, dan kalah, tanpa rincian poin. Baru pada akhir November di tahun yang sama sistem poin mulai diberlakukan.

Tim pemenang akan diberikan dua poin dan satu poin untuk hasil seri. Jumlah agresivitas gol akan menentukan posisi mereka di papan klasemen jika memiliki poin yang sama. Setiap tim bermain dua kali, sekali di kandang (home) dan sekali tandang (away).

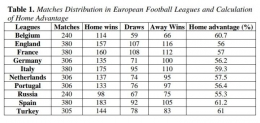

Sejak sistem kandang-tandang mulai diterapkan, setiap tim di seluruh dunia memiliki kecenderungan bermain lebih baik di kandangnya sendiri dibanding saat bertandang ke markas lawan atau ketika berlaga di tempat netral.

Laga Barcelona melawan Liverpool, misalnya, di semifinal Liga Champions 2018/19. Tim asuhan Ernesto Valverde kala itu mampu tampil garang di Camp Nou dengan kemenangan tiga gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat mereka di atas angin dan diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya.

Namun, sayangnya, mereka gagal melaju ke final setelah tim asuhan Jurgen Klopp mampu membalikkan agregat menjadi 4-3 saat bertanding di Anfield. Lagi-lagi publik Catalan harus tenggelam dalam guratan luka-luka dan gelinangan air mata.

Dalam pertandingan semifinal tersebut, Messi dan kolega sudah tampak ngos-ngosan meski baru menginjakkan kaki di Anfield yang (pernah) dikenal angker di daratan Inggris.

Sebaliknya, motivasi yang sangat tinggi ditunjukkan oleh Liverpool yang bermain di depan suporternya sendiri walaupun di leg pertama mereka tumbang tanpa bisa melesakkan satu gol pun.