"Ini bulan paling berat untuk kita, tapi buat orang lain, ini cuma satu notifikasi, Ma,"

Begitu kata Muklis, salah satu karakter dalam film Budi Pekerti. Film Budi Pekerti kini tengah menarik perhatian khalayak ramai semenjak penayangan perdananya. Bagaimana tidak, film karya Wregas Bhanuteja ini dinilai menjadi film yang sangat brilian dengan menyajikan cerita yang sangat relevan dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Memilih pandemi Covid-19 sebagai latar waktu, film ini menyorot tentang masifnya penggunaan media sosial dan dasyatnya pengaruh suatu narasi yang dibentuk di media sosial terhadap kehidupan seseorang, bahkan kehidupan suatu rumah tangga keluarga.

Dengan sentuhan personal, film ini berhasil membuat penonton merasa dekat dengan karakternya. Terutama Bu Prani, diperankan oleh Sha Ine Febriyanti yang membawa keseleruhan cerita. Di film ini, diceritakan Bu Prani, seorang guru BK, yang berambisi untuk naik jabatan menjadi kepala sekolah. Ambisi ini menguat lantas situasi yang sedang dihadapi keluargnya, di mana Bu Prani harus segera naik gaji untuk menghidupi keluarganya, mulai dari membayar kontrakan sampai membayar pengobatan suaminya yang mengalami depresi. Namun, mimpinya seketika sirna akibat konflik yang dihadapinya saat hendak membeli kue putu yang sedang "viral" di pasar.

Bu Prani "diviralkan" ketika sedang mengonfrontasi salah satu pelanggan lain yang menyelak antrean. Aksi ini tertangkap kamera dan disebarluaskan. Dalam video tersebut, Bu Prani terlihat mengumpat kepada penjual kue putu, Bu Rahayu, yang merupakan orang tua. Walaupun telah berkali-kali mencoba meluruskan kesalahpahaman, opini netizen tetap tidak memihak Bu Prani. Framing yang terbentuk di media sosial membentuk masalah yang kian membesar. Sampai pada akhirnya, citra Bu Prani tidak berhasil diselamatkan, begitu juga dengan reputasi anak-anaknya, Muklis dan Tita, yang ikut turun dengan adanya konflik itu.

Berawal dari pertengkaran biasa di pasar hingga menjadi masalah yang sangat besar dan kompleks. Bu Prani pasti tidak menyangka bahwa celotehan yang ia utarakan di pasar bisa membawanya dan keluarganya ke tepi jurang.

Film Budi Pekerti menunjukkan realita kejam dari zaman modern ini. Begitu mudahnya narasi yang dibuat seseorang di media sosial mengubah hidup orang lain. Pada artikel kali ini, kita akan mengkaji lebih jauh tentang narrative economics dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: apa yang membuat narasi menjadi viral dan bagaimana ini berlaku terhadap teori ekonomi?

Mengapa Narasi Ekonomi Mudah Menyebar seperti Wabah Penyakit?

Terlepas dari benar atau salahnya, narasi dapat menggerakkan perekonomian dengan memengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Dalam bukunya yang baru diterbitkan, Narrative Economics, Robert J. Shiller, ekonom pemenang hadiah Nobel dan spesialis behavioral finance, meletakkan dasar untuk memahami bagaimana narasi ini membantu mendorong peristiwa ekonomi.

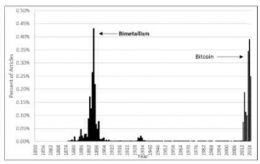

Shiller yakin kita harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari mengapa beberapa narasi ekonomi "menjadi viral." Penggunaan istilah medis "virus" dan "penularan" untuk menggambarkan cara kita menyampaikan dan menyebarkan narasi adalah hal yang disengaja. Shiller mengatakan inilah saatnya untuk mulai memikirkan narasi-narasi ini sebagai bentuk penyakit yang ditularkan dari mulut ke mulut dan mengikuti model penularan yang dijelaskan oleh para ahli epidemiologi.

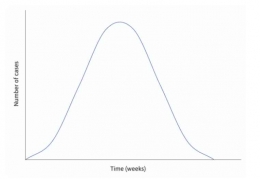

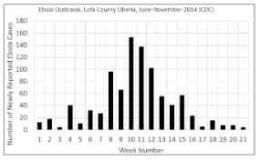

Shiller mencatat bahwa narasi ini mengikuti "kurva epidemi" yang mirip dengan wabah penyakit menular. Bentuknya cenderung seperti lonceng atau bell-shaped: Penyakit ini memiliki periode "penularan" awal di mana wabah terjadi, kemudian mencapai puncaknya, lalu menurun.

Bagaimana Narasi Ini Mengubah Persepsi Masyarakat dengan Bantuan Media Sosial

"Hal yang paling wajar di otak kita untuk dibicarakan adalah gosip, oke? Kita menyukai cerita-cerita ini. Kita berpusat pada satu pria dan kami membicarakan orang itu tanpa henti. Kita tidak sepenuhnya rasional," kata Shiller.

Orang-orang hidup dengan narasi atau "cerita". Kritikus sastra yang menganalisis pola cerita menemukan bahwa sebagian besar dari ribuan cerita di dunia cocok dengan beberapa pola sederhana. Narasi-narasi ini sangat fundamental terhadap cara berpikir seseorang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan yang kuat disebabkan oleh kisah yang dibentuk oleh pasangan dalam hubungan mereka. Pemimpin politik juga bisa naik dan turun berdasarkan kemampuannya menginspirasi pengikutnya dengan ucapannya.

Semenjak pandemi Covid-19, penggunaan handphone dan media sosial semakin intensif. Dengan semakin banyaknya populasi yang menggunakan penemuan teknologi baru, generasi muda mulai melupakan hiburan lama, dan membiarkan media sosial masuk ke dalam kehidupan mereka. Sebagai Gen Z tumbuh dengan renovasi teknologi dan menjadi ahli dalam laptop dan ponsel modern. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita berselancar online, yang memberikan kekuatan pada media sosial untuk menciptakan nilai lebih. Media sosial yang awalnya menargetkan pengguna untuk menjalin komunikasi, kemudian berubah menjadi data besar yang dapat digunakan untuk hampir semua hal. Media sosial merupakan jaringan dengan arus informasi dalam jumlah besar.

Adanya berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Youtube, dan lainnya, membuat setiap orang memegang kekuatan yang sama dalam menyampaikan pesan atau opini kepada publik. Hal ini menjadi berbahaya ketika narasi yang beredar memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu masalah.

Seperti yang dijelaskan oleh Shiller, yang sebagian besar atas kontribusinya pada behavioral economics, yang mempelajari bagaimana faktor psikologis memengaruhi keputusan ekonomi. Satu pemahaman penting: Manusia tidak bertindak rasional. Mereka cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak sempurna.

Berangkat dari hal tersebut, tren "going viral' yang sedang marak terjadi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga berisiko memberikan pengaruh negatif. Apalagi, kualitas dari sebuah publikasi tidak bisa dikontrol oleh siapa pun. Dengan begitu, mudah dan cepatnya penyebaran informasi negatif juga tidak dapat dikendalikan. Melalui film Budi Pekerti, kita dapat melihat contoh kasus terjadinya hal tersebut.

Akhir-akhir ini juga, banyak pengguna media sosial yang memanfaatkan platformnya untuk mengutarakan "kritik" atau "protes" terhadap seseorang, suatu usaha, atau perihal tertentu. Hal ini kemudian menjadi sorotan publik dan membentuk persepsi masyarakat. Populernya fenomena tersebut membuat beberapa orang menyebut generasi saat ini sebagai generasi yang viral-based problem solving.

Di mana, mereka lebih nyaman melakukan komplain di media sosial, daripada langsung tertuju kepada pihak yang bersangkutan. Akibatnya, suatu masalah yang sifatnya personal malah menjadi buah bibir masyarakat dan menjadi "panggung" bagi pihak yang bersangkutan. Padahal, narasi publik yang dibuat belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Ketika konflik sudah terlanjur besar dan tidak dapat dihentikan, ini menjadi perkara yang berkepanjangan.

Maka dari itu, narasi ekonomi dapat dikaitkan dengan beberapa bias perilaku dan heuristik. Framing terjadi ketika kita mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, atau framed, dan bukan berdasarkan fakta itu sendiri. Affect heuristic adalah jalan pintas mental di mana orang yang mengalami emosi yang kuat, seperti ketakutan, cenderung memperluas perasaan tersebut ke peristiwa yang tidak berhubungan.

"Terkenal" Tak Selamanya Menyenangkan di Era "Cancel Culture"

Fenomena "going viral" kemudian dapat memancing permasalahan baru yang lebih kompleks, yaitu got cancelled. Seperti pembunuh naga di kehidupan nyata, cancel culture telah dibantu dan didukung oleh media sosial untuk membantai tokoh-tokoh terkemuka di setiap industri di seluruh dunia. Meskipun hal ini digembar-gemborkan oleh banyak orang sebagai kemajuan positif di era modern, terdapat dampak baik dan buruk dari cancel culture terhadap bisnis dan politik. Untuk mengetahui akar masalah ini, kita harus menganalisis budaya pembatalan bukan melalui mikroskop sosial, namun melalui mikroskop ekonomi.

Definisi umum dari cancel culture adalah hilangnya dukungan terhadap suatu tokoh atau kelompok setelah mereka menyampaikan pendapat, perasaan, atau perilaku yang tidak pantas atau dipertanyakan secara obyektif.

Film Budi Pekerti menggambarkan fenomena "cancel culture" yang dengan bengis memutus harapan seseorang dan keluarga. Jahatnya narasi publik yang dapat menghakimi seseorang tanpa mengetahui kebenaran dibaliknya. Banyaknya kasus viralitas yang menjadi salah serta film Budi Pekerti menjadi sebuah pembelajaran untuk kita agar dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam membentuk suatu narasi publik, terutama narasi ekonomi.

Diulas oleh: Aiko Putri Fauzi | Ilmu Ekonomi 2022 | Staff Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2023

Referensi

Narrative Economics | PIMCO. (n.d.). Pacific Investment Management Company LLC.

Pisani, B. (2019, October 16). Robert Shiller says economic stories like fears of a recession can go viral and be self-fulfilling. CNBC.

Shiller, R. J., & National Bureau Of Economic Research. (2017). Narrative economics. National Bureau Of Economic Research.

The irony of why we should "cancel" Cancel Culture. (n.d.). FOREIGN AFFAIRS REVIEW.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H